序文

導言:艾瑞克與拉丁美洲/萊斯利.貝瑟爾

I第一印象 First Impressions

1古巴的前景 Cuban Prospects

2南美洲之旅 South American Journey

3波薩諾瓦 Bossa Nova

4拉丁美洲:世界上最動盪的地區 Latin America: The Most Critical Area in the World

5拉丁美洲的社會發展 Social Developments in Latin America

6哥倫比亞的革命形勢 The Revolutionary Situation in Colombia

7對哥倫比亞暴力的剖析 The Anatomy of Violence in Colombia

II農業結構 Agrarian Structures

8拉丁美洲發展進程中的封建因素 Feudal Elements in the Development of Latin America

9新封建主義的一個案例:秘魯拉貢文雄 A Case of Neo-Feudalism: La Convención, Peru

III農民 Peasants

10農民成為社會盜匪 Peasants as Social Bandits

11農民起事 Peasant Insurrection

12意識形態與農民運動 Ideology and Peasant Movements

13農民占領土地行動:秘魯的案例 Peasant Land Occupations: The Case of Peru

14秘魯的農民運動 A Peasant Movement in Peru

15哥倫比亞的農民運動 Peasant Movements in Colombia

16農民與政治 Peasants and Politics

17政治中的農民與鄉間移民 Peasants and Rural Migrants in Politics

IV革命與革命分子 Revolutions and Revolutionaries

18墨西哥的革命 The Mexican Revolution

19古巴革命及其後果 The Cuban Revolution and Its Aftermath

20一條硬漢:切‧格瓦拉 A Hard Man: Che Guevara

21拉丁美洲的游擊隊 Guerrillas in Latin America

22拉丁美洲游擊隊:一項調查 Latin American Guerrillas: A Survey

23美利堅帝國主義與拉丁美洲革命 US Imperialism and Revolution in Latin America

V秘魯軍方的革命分子 Military Revolutionaries in Peru

24成為革命分子的將軍們 Generals as Revolutionaries

25秘魯有何新鮮事 What’s New in Peru

26秘魯:奇特的「革命」 Peru: The Peculiar ‘Revolution’

VI智利的社會主義之路 The Chilean Road to Socialism

27智利:元年 Chile: Year One

28智利的謀殺案 The Murder of Chile

VII晚年的反思 Late Reflections

29殺氣騰騰的哥倫比亞Murderous Colombia

30拉丁美洲的民族主義和民族性Nationalism and Nationality in Latin America

31與拉丁美洲的四十年關係A Forty-Year Relationship with Latin America

原始文章的日期及出處

註釋

譯名對照

拉丁美洲的民族和民族性(摘錄)

截至二十世紀,拉丁美洲的民族主義大致可分為兩個階段:一是獨立後階段,儘管有著法國大革命的口號和揮舞的軍旗,但此階段並不是很重要;另一個階段則實際上與反傳統主義幾乎不謀而合。「國家」意謂著進步(亦即經濟發展),以及在全國領土上建立有效的國家權力。只有那些爭取進步或至少願意接受進步的人,才可被視為國家的真正成員。

第三個階段則基本上開始於墨西哥革命,並且與俄國革命遙相呼應。其特點不僅在於各種群眾運動以積極正面的態度,在全國範圍內參與自己國家的政治,同時也在於知識分子和政治人物承認,國家是由人民所組成的──或許是除了熱帶雨林印第安人之外的每一個人。有三個例子可以說明這一點。首先是一九一八年開始於阿根廷的科爾多瓦,接著很快在整個拉丁美洲擴散開來的學生運動。它一直蔓延到秘魯、烏拉圭、智利、哥倫比亞、委內瑞拉、墨西哥和古巴,並且明顯激發出新的民粹民主主義和民族主義運動,像是日後秘魯的阿普拉黨,墨西哥的革命制度黨、玻利維亞的民族革命運動黨、委內瑞拉的民主行動黨等等,或許也可納入其中。此類運動第一次從根本上反對帝國主義,並且將「人民」確立為知識分子政治活動的基本對象,所以就這個意義而言它們都是民族主義運動。第二個例子是一九二○年代的秘魯,當時「原住民主義」(indigenismo)──即承認印第安人是秘魯百姓的骨幹──成為秘魯國族意識的核心部分。這不僅被反對派知識分子(例如馬里亞特吉、阿亞.德拉托雷等人)表達了出來,甚至還體現於萊吉亞、普拉多,以及桑切斯.塞羅幾位總統的官方政策中。第三個例子是一九三○年代的巴西。在那十年間,有三本書無疑形塑了現代知識分子對巴西和巴西民族性的概念,分別是希爾維托.弗雷爾的《華屋與棚戶》、塞爾吉奧.布阿爾克.德.奧蘭達的《巴西之根》,以及卡約.普拉多的《當代巴西的形成》。三個例子的共同點是譴責種族偏見,將印第安人、黑人和混血人種的後裔融入迄今主要以本地或移民白人為主的「國族」。簡而言之,它們的共同之處在於把「國族」的觀念延伸到在地的大眾。

這種延伸之所以變得比從前容易(至少對革命知識分子而言如此),是因為群眾現在似乎已經自己為革命行動做好了準備,並理所當然地認為,革命就是為了要創造一個致力於科學、進步和啟蒙,而且群眾迄今對之不怎麼感興趣的社會。阿亞.德拉托雷則至少和薩米恩托一樣,是一個充滿激情的現代化主義者,而馬里亞特吉也是如此。秘魯歷史學家,同時也是人類學家的路易斯.埃杜阿多.巴爾卡塞爾寫道:「安地斯山區的農民在等待一位列寧。」墨西哥的革命已經證明,至少可以創造出一位薩帕塔和一位比亞。然而,不管「所有農村群眾在等待他們的列寧」這種假設具有多大的誤導性,此後不可否認的是,農村群眾當中的某些重要部分能夠被左派所動員。無論如何,左派的群眾運動從此不僅可以如同在南錐體那樣,存在於主要由移民組成的工人階層之間,更可如同在秘魯一般地與非白人無產階級同在。阿普拉黨已成為一個大型的勞工政黨,即便它對印第安心臟地帶的影響微乎其微。從墨西哥革命開始,美洲所有的國族意識形態都納入了群眾。

但我們也不應忽視新民族主義的另外一面,即它所帶來的反帝國主義或仇外心理。它提出了一個新穎的假設,主張國家的首要任務──即透過經濟發展以實現現代化──必須以對抗歐洲和美國來進行,而非主要藉由外國投資、初級產品出口,以及與一般外國企業的共生關係。由於顯而易見的原因,反帝國主義民族主義雖然之前就已經存在(而且特別是在深受美國砲艦外交之苦的那些地區),現在卻隨著世界經濟大蕭條而蔚然成風。我們不只是在談論一種新流行的民族主義意識──這很容易逕自淪為對外國人或外地人的仇恨,然後就像在墨西哥那般,明顯導致外國人謀殺案的增加。但相當奇怪的是,遇害者多為東方人和土耳其人,而不是美國佬,以致至少有透納那位作者在其《墨西哥民族主義的動力》(一九六八)書中,把它使用為普遍民族主義發展的實際指標。

我所想到的,是我們可在艾利歐.雅瓜里貝等巴西作家身上發現的「發展主義」(desen_ol_ista/desarrollista)意識形態,而且他們並不排斥「民族資產階級」的標籤。對那些人來說,「國家」正如同十九世紀歐洲思想界所認為的,是經濟發展的一個單位──其基礎為「具有能夠促進經濟一體化的連續領土」,經濟一體化發生的難易度,「則與已經存在的文化統一程度成正比」。然而,巴西已發展成為一個依賴歐洲、出口初級產品的經濟體,這個事實阻礙了其一體化的進程。要等到不久之前,雅瓜里貝才在一九五八年出版的《今日巴西民族主義》那本書中指出,此事剝奪了巴西實現那個目標的條件和誘因。最近卻又發展出一種文化民族主義,結合了各類藝術中的現代主義運動和其他創新潮流。隨之而來的,是要求國家開發礦產資源的經濟民族主義,以及認同民主、社會正義,並主張同時強化中央與地方權力來對抗各州權力的政治民族主義。

自從一九三○年代以來,拉丁美洲民族主義的主流就是「發展主義」和反帝國主義,亦即反對美國、通俗化、關心人民群眾的狀況,並且在政治上傾向於左派。在那十年間,受到歐洲法西斯主義影響的右翼勢力一度看似可與之分庭抗禮,不過希特勒和墨索里尼的垮台排除了這種替代方案。無論如何,這些以法西斯主義為榜樣的拉丁美洲運動,在社會基礎上往往與歐洲的原始版本大相徑庭。這種進步民族主義潮流今日的主要對手,再度是來自經濟新自由主義的「發展主義」──不管那是在平民或軍方的主導下。就目前而言,「民族資產階級」的趨勢、「發展主義」的國家資本主義和社會主義傾向都陷入衰退,儘管這些意識形態在拉丁美洲可能仍然比全球其他任何地區更為強勢。

收尾之際,我們還可以提出另外兩個問題。拉丁美洲群眾的國族意識發生了什麼變化?在當前全球民族主義復興的趨勢下,拉丁美洲民族主義的前景如何呢?

一般墨西哥民眾從何時開始自視為墨西哥人,或是宏都拉斯民眾從何時開始自視為宏都拉斯人?這些都不是容易回答的問題。對那些被政府統計、登錄或徵稅的男男女女來說,此舉並不足以讓他們開始認同其政府所聲稱代表的國家。但如果他們在民主政治體系中享有公民權利,他們更有可能認同自己的國家──尤其如果民主的壓力帶來了社會改革或其他對他們有利的好處。我們幾乎可以肯定地表示,巴特列以來的烏拉圭,以及薩恩斯.佩尼亞以來的阿根廷都促進了國族意識。除此之外,被視為某個特定國家海外成員的大量移民,也會發展出國族意識,即便當他們在故里的時候並沒有。……同樣地,如果人們被一股宣揚民族主義的勢力動員起來,他們就會透過它來認同「國家」:所有的阿普拉黨人都意識到自己的「秘魯特質」(Peruanidad),所有的裴隆主義者則很可能都強烈體會到自己是阿根廷人

畢竟有人主張,經由對一位國家代表性人物的仰慕而產生的國家認同,比其他形式的政治認同更加重要──至少在拉丁美洲如此。無庸置疑的是,熱圖利奧.瓦加斯比之前或之後的任何人都更能夠激勵巴西貧民,讓他們覺得自己是巴西人。就此而言,古老的軍事獨裁統治傳統有時也會引導出現代的民族主義概念,因為一些「考迪羅」已脫胎成為革命或民粹主義運動的領導人,甚至連秘魯的奧德里亞將軍和哥倫比亞的羅哈斯.皮尼亞將軍之類看似不可能的人選也是如此。

儘管如此,創造國族意識最具決定性的力量無疑來自現代大眾文化的發展,尤其是在透過科技強化的情況下。自從有了世界盃以來便絕對可以確定,每個國家凡是接觸得到收音機或電視機的國民,都發展出某種形式的愛國主義(一九六○年代以來誰不是這樣呢?)──如果那個國家有一支像樣足球隊的話。每個人都應該知道,世界盃可以回溯到一九三○年,而當時烏拉圭在決賽中擊敗了阿根廷。事實上,拉丁美洲毫無疑問是唯一一個由於足球之爭而導致(或至少促成)實際戰爭的大陸,即一九六九年薩爾瓦多和宏都拉斯之間的「足球戰爭」。廣播的發展同樣事關重大,甚至比電視還要來得重要,因為它帶來了特定類型的音樂,或在國內外普遍被視為國家象徵的特定曲調(我們說的可不是國歌),也因為它把關於國家大事的最新消息傳播到偏遠地區和文盲身邊。有別於印刷文化,新的高科技口傳文化與視覺文化,並不會受到教育水準的限制。

此外,識字率的提高,亦即學校教育的普及,不可避免地有助於產生國家意識,因為各地的許許多多學校都致力於灌輸這種意識。霍華德.漢德爾曼針對兩個秘魯大區進行的比較研究便闡明了這一點。直到二十五年前,庫斯科大區各個公社僅僅百分之八的成年人擁有收音機、不到百分之三十的兒童上學、成人識字率低於百分之二十,而且只有百分之十三的人前往過鄰近城市。然而在胡寧大區,有一半以上的兒童上學、百分之四十五的成年人擁有收音機、百分之三十的人識字。在該地百分之六十的公社中,全體或大多數成員都能夠說西班牙語;庫斯科的百姓卻多半不會說西班牙語,而且幾乎沒有雙語的公社。我們不必刻意鑽研卡爾.多伊奇關於民族主義和社會溝通的理論,即可期待胡寧大區的鄉村政治會更加「國家化」,而且事實的確如此。就瓦西坎查那個剽悍公社而言(加文.史密斯正確地稱之為一個特別偏遠的聚落),早在一九三○年的時候,有關全國政治局勢的討論「如今已成為村內日常談話的一部分」。但即便意識到他們的鬥爭已達到國家層級,我們也絕不能忘記,那並不表示秘魯在瓦西坎查人心目中的突出地位能夠比得上他們真正重要的問題:與鄰近的圖克雷莊園因土地而起的衝突。然而,時至一九六○年代已經毫無疑問的是,秘魯的國旗──那個國家的正式象徵──普遍出現在農民的土地入侵行動中,以至於在一個地點甚至有報導指出,農民製作國旗的目的是為了要進行入侵。據我所知,在一九四六至一九四八年爆發的前一波農業騷亂中,情況並非如此。我們只能得出結論認為,在這段期間內,某種形式的國族意識已在群眾中有了實質性的進展。那極可能是一九五○年代高地大規模移民所帶來的副產品,強化了村民與城市世界之間的聯繫。今天或許只有很少數人會對自己的共和國或原籍國缺乏某種國家認同(甚至拉丁美洲偏遠鄉間的男男女女亦然),即便他們還不清楚這在具體政治方面有些什麼意義(如果有任何意義的話)。

不過有一件事情是清楚的。阿爾蒙德與維爾巴二人在一九六○年針對義大利和墨西哥百姓所做的比較顯示出,被視為民眾革命的革命,以及被視為真正具有民意合法性的政府,能夠激發出對國家積極支持的態度。兩國當時皆為具有天主教背景的半發達國家。在義大利只有百分之三受訪者對本國的某些政治方面感到自豪,在墨西哥卻有百分之三十。此外有將近三分之二的墨西哥樣本表示,他們能夠講出墨西哥革命的一些理想和目標,而且真的講得出來:民主、政治自由、平等、土地改革以及──意義重大的──國家自由。

但未來又如何呢?世界其他地區現階段的民族主義有三個特點:(一)它在理由上具有強烈的種族與語言方面,以及/或者宗教方面的色彩;(二)它在很大程度上是分離主義的,著眼於裂解一些較大的國家,像是加拿大、西班牙或英國;而且(三)它具有強烈的歷史主義色彩,因為它使用宗教上、文化上,或政治上的過去為參照點,在極端情況下甚至根據它來制定日後的方案,而且多半如同以色列極端主義分子那般地鼓吹領土擴張。此外可能還有人會表示:(四)它主要是針對內部敵人(中央政府、移民、其他少數民族等等),而非針對別的國家。

這表明了拉丁美洲的不尋常情況。就語言來說,那裡大部分地區的共同書面語言是西班牙文或葡萄牙文。雖然也有使用其他一些本土方言,而且其繼巴拉圭的瓜拉尼語之後陸續被承認為官方語言,但實際上目前甚至連使用它們的人也不認為那些語言有取代西班牙文或葡萄牙文的潛力。所有拉美國家的宗教背景都是天主教,雖然此外還存在著各種本土宗教和混合教派,但或許除了海地之外,沒有任何國家認為它們對自己的國家認同至關重要──儘管並非無法想像,但巴西有朝一日也可能發生這種情況。來自海洋彼岸的大量移民已在他們具有重要意義的地區(阿根廷、烏拉圭、巴西南部)融入得非常成功,但阿根廷的大型猶太人社區可能除外,因為他們在一、兩代人的時間內既遭到排斥又自我孤立。說來奇怪的是,阿拉伯移民更容易受到接納,並已在不少共和國晉升到最高職位,像是阿根廷的梅內姆、巴西的馬魯夫、哥倫比亞的圖爾瓦伊,以及玻利維亞、厄瓜多的其他一些人。

勞動力的跨境遷移固然在各地都引起了摩擦(例如在薩爾瓦多和宏都拉斯之間,以及新近在哥倫比亞和委內瑞拉之間),但整體而言,類似從玻利維亞和巴拉圭流向拉普拉塔地區的主要移民潮,似乎並沒有帶來太多麻煩──肯定遠遠少於歐洲和北美的類似遷移。反正不管怎麼樣,無論是真實的還是想像出來的種族同質性,皆非拉丁美洲國族意識的一部分,因為它完全屬於上層階級的克里奧人。歷史團結了(並非分裂了)拉美大陸的大部分地區,而且從當地知識分子和外界人士持續傾向於將該大陸視為單一整體的做法,就可以明顯看出這一點。我們甚至可以聽見巴西知識分子談論著「拉丁美洲的思維方式」(opensamentolatino──americano)。無論歐盟在布魯塞爾做出了多少努力,歐洲還是沒有可相提並論的團結一致感。像切.格瓦拉那種從阿根廷經由墨西哥和古巴來到玻利維亞的職業生涯,在歐洲根本難以想像。即便那是出自語言上的原因,但真正原因不僅僅在於語言。在卡斯楚的演講中,我們聽得見一位早期全大陸解放者的回響,而且象徵意味十足的是,賈西亞.馬奎斯在卡斯楚夢醒之際寫出了玻利瓦爾的失敗和死亡。

最後,與舊世界相較之下,分離主義的意義顯然微不足道──即便我們不能排除它有朝一日或許會發展起來的可能性。儘管加勒比海島嶼世界中的分離主義不容忽視,但在拉美大陸難得一見而且迄今只是短暫出現的一些特例(玻利維亞的聖克魯斯省,巴西的南大河州),與民族主義並沒有什麼關係。也許傳統上廣受歡迎的聯邦憲法,以及中央國家機器的極度軟弱無能和效率低下,為有效的地方自治留下了比在歐洲更大的空間。

預測未來趨勢是不可能的。各國軍隊之間或許會出現一些軍事爭端,例如傳統上因為邊界不明確而起的週期性衝突(主要是在亞馬遜盆地周邊地帶),但各共和國之間不太可能爆發真正的戰爭。國族訴求無疑將在國內政治中發揮作用,給國內煽動家和民粹主義領導人帶來助力。不過鑑於該地區移工的低調作風,西歐和北美普遍流行的排外情緒似乎並不存在。我們是否可以預期,拉丁美洲的民族大熔爐將會基於種族、語言或其他因素,裂解成為相互敵視的群體呢?這在擁有強大原住民人口的安地斯山區國家並非不可想像,當地印第安人對克里奧人和喬洛人的深層怨恨更是無庸置疑,其明證就是在秘魯總統大選中,非白人(日裔)候選人藤森謙也與小說家馬利歐.巴爾加斯.尤薩對決時所獲得的百分之四十五選票──其中部分無疑是因為那個「小中國佬」(Chinito)看得出來不是白人的緣故。墨西哥部分地區可能也存在類似的趨勢。但這些都只是推想而已。在世界其他大部分地區(而且肯定在歐亞大陸),民族主義運動的崛起已是一個迫在眉睫的現實問題。在拉丁美洲,它卻只是臆測的對象。就目前而言,拉丁美洲是幸運的。

歐洲具有悠久傳統的各種運動和制度,為何在拉丁美洲失敗得如此徹底?

「拉丁美洲是歷史變革的實驗室,其存在就是為了顛覆傳統公認的真理」──霍布斯邦

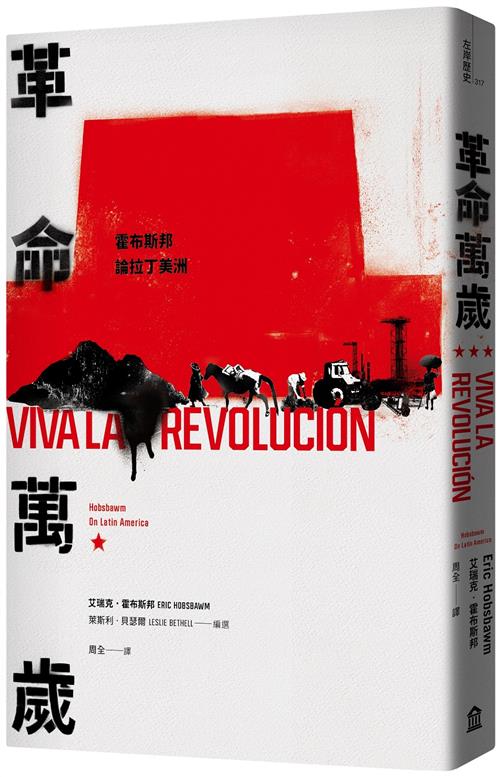

霍布斯邦最後出版遺作・一位左派歷史學家對拉丁美洲長達40年的觀察、關注,與熱情!

1959年,卡斯楚在古巴的勝利,讓歐洲和美國的知識分子開始對拉丁美洲著迷。1960年,霍布斯邦首次造訪這個地區便深受其吸引,「因為社會革命的岩漿顯然正在那個大陸沸騰。」他認為拉丁美洲的城市工人階級將會因為他們的貧窮、不安與低劣至極的生活條件,成為潛在的不定時炸彈;他同時也對秘魯和哥倫比亞農民運動的革命潛力留下特別深刻的印象。他甚至提到巴西勞工黨的成長茁壯,足以「溫暖每一個老左派心中的皺紋」。

基於對社會革命的期望,霍布斯邦一直維繫著對拉丁美洲的興趣。

拉丁美洲是一個同質性極高卻蠢蠢欲動的大陸。西班牙文或葡萄牙文幾乎是所有地區的共同書面語言,所有國家的宗教背景都是天主教。移民在大部分國家都融入得非常成功,甚至可在政府機構位居要職。不論是當地知識分子或外界人士,都傾向將該大陸視為一個整體;相較之下,歐盟再怎麼努力,歐洲還是沒有可與其相提並論的團結一致感。歷史團結了拉美大陸的大部分地區。即便如此,拉美的統治階級和知識分子與一般百姓之間卻涇渭分明,財富嚴重不均、政治局勢動盪不安,霍布斯邦在首次造訪拉丁美洲之後就已經確定,一、二十年內,這裡恐怕會變成「世界上最具爆炸性的地區」。

的確,這裡是歷史變革的實驗室,並且提供了各種不同於過往的結局:阿根廷和巴西出現了鼓舞勞工運動的右派大老;玻利維亞的法西斯理論家配合左派礦工聯盟發動革命,並將土地分配給農民;哥斯大黎加是全世界唯一真正廢除了軍隊的國家;在墨西哥這個極度貪腐的一黨國家,其革命制度黨有系統地從最激進的大學生中吸收黨員。來自第三世界國家的第一代移民可以當上總統,而且阿拉伯人(當地稱之為「土耳其人」)往往比猶太人還要成功。

四十年的觀察,霍布斯邦的確看見了一個全面改變的社會。身為歷史學家,他認為拉丁美洲「存在的目的就是為了要顛覆傳統公認的真理」。但他在1960年代所期待的社會革命並未真正發生。「現在它再也不會出現了。」

+++

霍布斯邦晚年及逝世後出版的選集中,《如何改變世界》收錄了他從1956到2009年,關於馬克思和馬克思主義的論述,是他逝世前最後一部作品;《斷裂的年代》則是他在1964到2012年間,對於20世紀文化與社會的思考論述。至於對自己晚年最關注的拉丁美洲,他留下了遺願,希望能將自己有關拉丁美洲的文章、論文和評論,出版成冊。

《革命萬歲》即是他四十年來研究拉丁美洲的作品選集。本書由拉美史學者、《劍橋拉丁美洲史》主編,同時更是霍布斯邦超過五十年的朋友——萊斯利・貝瑟爾負責選編並撰寫導言,收錄範圍從霍布斯邦1960年第一篇探討古巴革命的文章,一直到其出版於2002年自傳中以拉丁美洲為主題的章節。這些文章探討了拉丁美洲從1930年代世界大蕭條以來的人口、經濟與社會變革,並特別強調傳統農業社會的解體,以及一般大眾──城市工人階級、城市貧民,尤其是農民──在1940和1950年代的政治覺醒。更重要的是整個拉丁美洲在1960年代中葉到1970年代中葉,社會革命的可能性。

他筆下關於拉丁美洲的一切事物幾乎都具有歷史意義。不過寫下這些文章之際,與其說他是位專業歷史學家,倒不如說他是一位當代社會與政治變革的觀察者和分析者。他不僅呈現其長達四十年來對拉丁美洲的觀察、關注,與熱情,更以此方式,為我們對拉丁美洲的知識和理解做出了卓越的貢獻。

得獎與推薦記錄

堪稱英國各類歷史學家當中最受尊敬的一位,是任何時代極少數真正享譽國內外的歷史學家之一……。他對細節的了解,及其非凡綜合能力都無人可及。──《衛報》(Guardian)

該時代最偉大的英國歷史學家……。霍布斯邦的知識火力和分析能力始終無與倫比。──《每日電訊報》(Daily Telegraph)

當代的權威歷史學家……。艾瑞克.霍布斯邦開創了關於民眾抗爭、暴亂和造反的研究,其著作對社會科學家和歷史學家而言同樣重要。──《泰晤士報》(The Times)

艾瑞克‧霍布斯邦(Eric J. Hobsbawm, 1917-2012)

霍布斯邦出生於第一次世界大戰結束的前一年(1917)。生於埃及,成長於維也納、柏林,16歲(1933)之後長期居住於英國,1960年代開始不定期前往美國、法國、拉丁美洲任教並從事研究。2012年病逝於倫敦。

在動盪的時代裡,有人選擇法西斯,青年霍布斯邦則選擇了共產主義,馬克思思想成了他終身奉行的價值。他1936年加入英國共產黨,1946年進入「共產黨歷史學家小組」。對他來說「黨」(Party)這個字的「P」具有大寫般的重要地位,甚至想像不出如何跟非黨員交往戀愛。但是隨著1948年之後冷戰的到來,西方陣營的共產黨面臨了前所未有的信心危機,1956年史達林的惡行公諸於世,許多黨員紛紛退黨,霍布斯邦卻選擇留下來;不過他轉而親近義大利式的歐洲共產主義,從「改變世界」轉向「詮釋世界」。

一位有著獨特史觀的歷史學家,寫就了膾炙人口的大眾歷史讀物。他認為歷史的推動者不是帝王將相,而是「平凡百姓」,甚至是落草為寇的軍人和牧人,所以寫作了《原始的叛亂》、《盜匪》這樣探討平民叛亂的歷史書;他認為學術不應該為少數人服務,因此書寫了以一般大眾為對象、橫跨三世紀的系列叢書:《革命的年代》、《資本的年代》、《帝國的年代》、《極端的年代》。他的著作在1960年代成了第三世界人民反對獨裁統治的思想來源,成了憤怒青年反對傳統、亟欲推倒權威的引用辭彙。

1960年代之後,霍布斯邦抱持他的世界觀,成為少數真正了解拉丁美洲的歐美人士,以他老一輩的「革命分子」身分,關心「嬉皮世代」,秉持無國界的世界主義以及平衡觀察的視野,關切「全球化」議題。

選編者

萊斯利‧貝瑟爾(Leslie Bethell, 1937~)

倫敦大學拉丁美洲史名譽教授、牛津大學聖安東尼學院名譽研究員。曾任倫敦大學拉丁美洲研究所所長(1987-1992)、牛津大學巴西研究中心主任(1997-2007)、《劍橋拉丁美洲史》主編(十二卷,1984-2008),而且是與霍布斯邦交情長達五十多年的朋友。

周全

台大歷史系畢業、德國哥丁根(Göttingen)大學西洋史碩士及博士候選人,通六國語言,曾旅居歐美二十年,親身經歷了德國統一與蘇聯解體,現從事撰著與歷史書籍翻譯。譯作有《一個德國人的故事》、《破解希特勒》、《趣味橫生的時光》、《從俾斯麥到希特勒》、《不含傳說的普魯士》、《俄羅斯:一千年的狂野紀事》、《德意志:一個國家的記憶》等。

Viva la Revolución: Hobsbawm On Latin America

譯者:周全

出版社:左岸文化

出版日期:2021-01-27

ISBN:9789869944489

定價:620元 特價:79折 489元 |