【序】出錯

【前言】吃下她的字

壓制

消音

改變說法

目標

無痕

概述

遺憾

第一章 威脅女性

伊斯拉維斯塔殺人案

「厭女情結是什麼」是一個什麼樣的問題?

厭女情結可能是什麼

第二章 改良厭女情結的解釋

拉許.林博評論珊卓.福魯克

一個改良的、交織性的提議

厭女情結與父權,形而上的從屬關係

厭女敵意的多種形態

厭女情結的認識論

(潛在的)厭女情結作為一種傾向

當厭女情結作為一種體系,並且屬於另一個更為廣大(許多)的體系

本分析揭示了厭女情結內含的道德特質

厭女情結可與厭女者共生或獨立存在

無人區

第三章 歧視性的性別主義

性別歧視Vs. 厭女情結

厭女情結與性物化

打壓的藝術

慈愛的母親,抹煞其他

拒絕(的)女性

厭女情結作為一種反挫

第四章 奪取(抹煞)他的所有物

厭女情結與理所當然的權利

她所能付出的

他所能取用的

剝奪生命:羞恥感和家庭消滅者

展望

第五章 人性化仇恨

運轉中的人道主義思考

釐清人道主義

人道主義的問題

一個社會脈絡下的替代選擇

支配他人

女性,她們太像人類了

第六章 赦免男性

如何逍遙法外

男孩殺死女孩

證詞不正義作為階序維繫

同理他心

更衣室對話

運轉中的厭黑女情結

第七章 懷疑受害者

關於所謂的受害者文化

受害者為何?道德敘事的角色

看輕(扮演)受害者

獨立的人:一個個案研究

第八章 落敗(給)厭女者

當男性與女性競爭:相對性別偏見

社會拒絕乃由噁心驅動

針對希拉蕊的噁心表現

噁心如何陰魂不散

保持距離

製造關心

性別化的撕裂觀感

假裝

結論 付出的她

參考書目

第一章

威脅女性 Threatening Women

「嗯,當然,儘管晦暗不明,我們還是略略有些概念的──關於我們正在討論什麼。」

────彼得.斯特勞森,《自由與怨恨》(Freedom and Resentment)

「厭女情結」是一個飽滿的字眼。近日它越來越常在媒體標題上出現,還有針對它的意思與用法的爭論也是。「我絕對不是唯一一個對厭女情結這個詞感到迷惑的男人。」湯姆.佛地(Tom Fordy)在二○一四年七月二日刊登於英國《每日電訊報》(The Telegraph)上的文章裡寫道。佛地顯然是對的,但是並非只有男性試著掌握這個詞的涵義,更緊要的問題是,有多少女孩與女人正在透過各種不同的方式,試圖應對這個實際的現象?「每一個男人的內在都有一個厭女者嗎?」佛地陰冷地提問。又,是不是真的像推特(Twitter)上的「#所有女性」(#YesAllWomen)倡議行動所主張的那般,所有女性都可能受某種形式的厭女情結影響?

本章著重於厭女情結這個概念的意義、使用以及目的。有些議題過去鮮少被分析哲學家(包括女性主義者和其他)討論,但結果它們卻有著豐富的哲學意涵、心理學上的複雜性,以及政治層面上的重要性。因為上述與其他原因,我相信我們應該從此刻開始給予厭女情結更多的注意力。我將於第二章結尾提出基本的說明。

但你可能會好奇這樣的說明有何必要,因為你可能以為「厭女情結是什麼」這個問題有一個簡單的答案。根據一種如字典定義般、對這個詞的常見理解──我把它稱作「天真式理解」──厭女情結主要是個別主體(雖然不一定總是,但大部分時候是男性)所擁有的一種屬性,他們傾向對任何與每一個女性,或至少一般性地針對女性,感覺到仇視、敵意或其他類似情緒,僅僅因為她們身為女性。也就是說,一般認為,單單藉由聲稱某人是女性(無論個人或集體),且不需要考量某人特有的其他特質,一名厭女者就會產生或被激起這樣的態度。在大多數──如果不是全部──的情況裡(換句話說,少數的例外是可能的,例如當極少數的女性得以成功驅散他的敵意時),當這樣的宣稱結合了個人主體對於女性所抱持的背景態度,例如將女性視為令人作嘔╱厭惡╱恐懼的,或無心智的性物件,理應就足以激起他的敵意。因此,厭女的態度透過它們的心理本質和基礎──也就是它們「深層的」或終極的心理學解釋──獲得整合,而根據一個文化包含與餵養厭女者以及它受厭女者支配的不同程度,該文化就有可能是厭女的。

我相信,這種對厭女情結的天真式理解在某些方面太過狹隘,在另外一些面向上,目標卻又不夠明確。儘管我同意我們應該將焦點置於與敵意有關的態度上,但我認為,我們也應該同意這類敵意的攻擊目標只包含特定的女性,或至少是特定類型的女性,不然的話,依據道德心理學中關於敵意與仇視的某些特定老套說詞,厭女情結的定義就會讓它在父權社會的情境裡──我認為這是厭女情結的原生棲地──變得罕見。這個天真式理解也無法瞄準這類反應中的子集合:也就是那些父權意識形態的副產品,而我卻認為,在此它們值得我們加以注意。因為,儘管厭女情結經常看似個人化,但它卻最適合被理解成一種政治現象。我尤其認為我們應該將厭女情結理解成一個在父權社會秩序下運作的體系,它的目的是監督與執行女性的臣屬角色,並維持男性的支配地位。

因此,在本書的第一部分中,我的目標是著手進行一個被莎莉.哈斯蘭格(2012)稱為「分析性」(analytical)或「改良性」(ameliorative)的計畫(頁223-225;頁366-368),或也稱之為「概念倫理」(conceptual ethics)(Burgess & Plunkett, 2013)與「概念工程」(conceptual engineering)(Floridi, 2011)。我會在本章提出一個針對厭女情結的改良性女性主義概念,並在下一章進一步發展。而根據此概念,厭女情結主要是整體社會體制或環境中的一個屬性,女性在其中比較可能遭遇到敵意,因為她們是身處於男性(也就是父權)世界中的女性,而且被認定未能符合父權的標準(也就是得以在這個環境裡立足的父權意識形態信條)。正因如此,厭女敵意經常會選擇性地針對某些女性,而非瞄準所有的女性。個人主體可能會因為各種不同的原因而懷有這些敵意,針對他們的態度和行動所提出的完整心理學解釋,也可能非常不同;或者另一種可能是,這類敵意的根源是出自於更廣泛的社會制度裡的行動、慣習和政策。這些敵意之間必要的共同之處,則是它們「社會兼結構」上的解釋:粗略地說,它們必須屬於一個體制的一部分,這個體制監督、懲罰、支配並譴責那些被父權視為敵人或對父權造成威脅的女性。

因此,我針對厭女情結所提出的女性主義分析,致力於強調厭女情結的政治面向,以改良這個概念,藉此使它在心理學上變得更容易解釋,也在厭女情結和性別歧視之間打造出更清楚的對比。這組分析也針對厭女情結一詞作出延伸,使它吻合女性主義者的使用習慣。這縱然限制了我的改良性建議的修正空間,但它同時也指出,這種使用習慣有著理論上的一致性,而非隨機與臨時的。我會在第三章討論這組分析的優勢。

在提出以上說明後,讓我們來看個例子。下一節我將概述某起事件,以及後續的媒體爭議,正是這一連串事情引發了佛地撰文發表,並激起二○一四年五月時在推特上的「#所有女性」倡議行動。近期有三起事件促使字典和谷歌(Google)裡「厭女情結」一詞的搜尋次數飆升,而它即為其中之一,在接下來的三章中,我將逐一討論這三起事件。

伊斯拉維斯塔殺人案

The Isla Vista killings

「嗨,艾略特.羅傑在這。嗯,這是我最後一支影片,最後就只能這樣。明天是復仇日。」二十一歲的羅傑坐在BMW轎車的駕駛座上說著。他描述自己一直以來都必須「被迫忍受孤獨地活著、被拒絕、性欲無法被滿足,因為女孩們從來都不受我吸引。女孩把她們的情感、性和愛給了其他的男人,卻從來不給我……這讓我一直以來都很痛苦。」他接著抱怨。他描述這些「女孩們」不喜歡他,反而「倒貼」那些「討人厭的畜生」、「那些高人一等的紳士」。「她們不喜歡我哪裡?」他相當哀傷地提問。

接著,羅傑從原本以第三人稱口吻來談論這些女性,轉為對她們說話──使用第二人稱複數,例如「你們全部」,或是說得特別明確,例如「我將為此懲罰你們所有人」。然後,他說明他將如下執行復仇計畫:「復仇日當天,我會去加州大學聖塔芭芭拉分校全校最辣的姐妹會的宿舍,然後我會屠殺每一個我在那裡看到的驕縱、高傲的金髮蕩婦。」接下來,他又再次使用第二人稱複數進行對話:「屠殺你們所有人將會帶給我極大的快樂。你們終將看到,事實上,我才是更優秀的那個──一個真正的阿法男(alpha male)*。沒錯。等我殺光了姊妹會宿舍裡每一個女生後,我會走上伊斯拉維斯塔的街道,然後殺死每一個我在那裡遇到的人。」

羅傑準備許久的「復仇日」在他家裡揭開序幕。他刺死了公寓裡的三名年輕男性(他的兩名室友及他們的友人),接著他將他的影片上傳到YouTube,然後開車前往加州大學聖塔芭芭拉分校的阿法斐(Alpha Phi)姊妹會宿舍。但羅傑太過大膽放肆地在姊妹會宿舍宣告他的到來,導致計畫受到了阻礙。屋內的一名女性表示,他的敲門聲很不尋常,既大聲又暴躁。當他無法進門時,他感到怒氣沖天,極為挫折,並對著他在轉角遇到的三名年輕女性開槍。她們是該校三德爾塔(Tri Delta)姊妹會的成員。羅傑發射了幾輪子彈,其中兩人死亡、一人受傷。之後他開車離去,沿路開始了一場混亂而看似隨機的掃射,他殺死了另外一名年輕男性並使其他十三名男女受傷。當警方靠近他時,羅傑將槍枝轉向自己,並開車撞向一台停靠在旁的車子;他死在駕駛座上,他的BMW起火燃燒。

對於許多女性主義評論者來說,除了這起案件其他可能牽涉到的額外元素,伊斯拉維斯塔殺人案為厭女情結的運作提供了一個相當清楚的案例。同時,許多人將它視為一個更廣泛的文化模式中一種極劇烈的表現形式,也就是一種更加激化的厭女情結──它往往出現在今日的美國,以及世界上其他偶爾被稱為後父權社會的表象下。

許多女性看完羅傑說明自身暴力行動的影片後,都有類似的反應。推特上隨後就發起了「#所有女性」(#YesAllWomen)倡議行動,這個名稱乃是為了回擊那些已經在社群媒體上發酵的辯護說詞,類似「不是所有男人都那樣」。以當日的標準來說,這標籤極為迅速地成為趨勢:在出現後的頭四天,該標籤在推特上的使用次數就超過一百萬次。許多推特發文來自女性,她們出來見證曾經遭遇過的男性侵犯、敵意、暴力和性騷擾;另外有些發文則記錄了一些表面上看來沒有這麼嚴重,但實際上卻有所關聯的犯行,例如各種較為隱晦的輕蔑與盛氣凌人的行為,包括男性說教。這是因為,儘管羅傑的行動很顯然處於光譜上最暴力的那個極端,但他的言詞裡卻有一些內容喚起了許多女性的痛苦過往。具體來說,就是那些話語聽起來實在有點太過耳熟能詳。

許多右派和主流評論者立刻拒絕了女性主義者提出的厭女診斷,許多人也並沒有把與其相關的「#所有女性」倡議當成一回事,這之間此往彼來,有種彷彿「是/不是」乒乓球般的節奏感。槍擊案次日,潔西卡.瓦倫提(Jessica Valenti, 2014)在英國《衛報》(The Guardian)上撰文寫道「厭女情結殺人」,再隔天,心理學教授克里斯.佛格森(Chris Ferguson, 2014)就在《時代雜誌》(Time)上回擊:「厭女情結並沒有把艾略特.羅傑變成殺人犯。」相反的,他認為羅傑的厭女情結是心理疾病、社會孤立、性挫折的產物,僅僅如此而已,「而非任何社會所『教導』給他的事情。如果他沒有這麼專注於自身性生活的不足,他的焦點可能就會是去購物商場的客人,而不是姐妹會的成員。」同一天,勞麗.佩尼(Laurie Penny, 2014)在《新政治家》(New Statesman)上提出異議:「好一陣子以來,我們總為極端的厭女者開脫,正如同所有由白人男性所犯下的恐怖主義行為都被原諒、被視為脫軌之舉,或視為由隨機的瘋子──而不是真男人──所犯下的行為,為什麼我們要否認這裡面存在一個固定模式?」

隨後,在一則不經思索的推特發文裡,史蒂芬.平克(Steven Pinker)*看似回應了佩尼的提問──至少從某種方面來說:「要說發生在加州大學聖塔芭芭拉分校的謀殺案屬於一個仇視女性的固定模式,這想法在統計上是不準確的。」他寫道。那則推特附上了一則網址,連結至海瑟.麥可唐納(Heather MacDonald)†刊於《國家評論》(National Review)的文章。平克的推特發文有些撲朔難解,我們可以留意那些他成功地沒有使用到的字眼,他沒有使用「女性主義」、「不理性」、「歇斯底里」或「愚蠢」這些詞彙。令人驚訝的是,他甚至沒有使用「厭女情結」一詞。相反的,他只是提供了麥可唐納的文章連結,文章裡說了所有他沒有說的事,以及更多,正如同某些人所期待的一樣。

麥可唐納的文章有著古怪的標題:「加大聖塔芭芭拉分校的唯我論者」,標題之下的標語則恰好可以歸納文章內容:「一個反社會者大開殺戒,而且殺的男性更多過於女性,但女性主義者又再次提起她們最愛的話題。」麥可唐納(2014)把羅傑的行為輕描淡寫形容為「顯然是一個瘋子的行為……他所說的每一個字、做的每一個動作,都彰顯了瘋狂、自憐的錯覺,而這又在他錯亂的自戀心態所構築成的回聲密室裡遭到放大。」更有甚者,「這個國家裡頭,並沒有任何以性別為基礎的暴行;在這裡,逐漸浮現的模式『是』因為精神疾病未接受治療而造成的暴行。但是,」麥可唐納繼續表示(而此處我們應該留意那個「但是」),「針對羅傑的大規模殺人,女性主義者們的基本分析前提──亦即美國是一個厭女的社會──顯然是荒謬的。」事實上,「正好相反,」

我們的文化著迷於促進並慶祝女性的成功。全國沒有任何一個科學機構或實驗室沒有受到來自大學校方或聯邦政府持續不斷的壓力,要求它們聘雇女性教授和研究員,就算沒有合格的候選人,也不管那會對菁英管理標準造成什麼樣的成本。富有的基金會和個別慈善家大量炮製一個又一個針對女孩的自尊和學術成功所設計的行動方案,而儘管在學術和社會層面上越來越落後的是男孩而非女孩,男孩們卻是與慈善援助有著遙遠距離的亞軍……女孩不斷接收到「強壯的女性可以做到所有事」這樣的訊息,包括自己養育子女。如果任何一個稍稍接觸到公領域的女性沒有深刻地意識到,在要求研討會座談、媒體職位和新聞評論版面納入女性保障名額的壓力下,自己已經成為「受益者」,那她就是在自我蒙蔽。企業董事會和管理階層飢渴地尋求女性,就算這種差別待遇明天就消失,女性,尤其是那些構成女性主義者階級的坐擁特權、高教育程度女性,也依舊會面對一個有著空前與無限機會的世界(2014)。

麥可唐納是對的嗎?那些抱怨男性(性或其他方面上的)侵犯如何限制了她們的女性呢?「那些女性顯然活在一個和我不同的世界裡」,她們大概和那些被她認定為「唯我論者」的女性主義者一起。

在拒絕女性主義者針對伊斯拉維斯塔殺人案所提出的分析時,麥可唐納有著許多組成參差的同伴。為了否認厭女情結在這個特定事件裡扮演了一個重要的解釋性角色,以下是評論者們所提出的一些理由:

. 在內心深處,羅傑並不恨女人;他是太過渴望女人了,而非不夠欲望她們(也就是因為她們而感到噁心、排斥或產生其他感受)。根據一個知名男權倡議者的看法,他「膜拜女陰」,而這因此讓他成了「第一個女性主義大規模殺手」(Valizadeh, 2014)。

. 在內心深處,羅傑並不恨女人;從某個分析層面上來說,他甚至對女人不感興趣。說到底,他恨的是那些比他更能成功吸引女人的男人們。如一位文化研究學者指出,女人對他來說並不是真的。

. 女人對羅傑來說太過真實了,他並沒有把她們視為物品,不論是在性或其他層面上。他賦予女性太多能動性、主體性,以及性自主,所以這使得他不能被看成一名厭女者。他也不認為自己理應得到和女性的性接觸,這同樣讓他不符合厭女者的情況;當他無法成功吸引她們時,他並沒有直截了當地奪取他想要的東西。

. 在內心深處,也就是在終極的心理學解釋層面上,羅傑並不恨女人;他恨女人,僅僅是因為他自戀、妄想,而且精神不穩定,或者如麥可唐納(2014)所描述的,是一個「瘋子」。

. 羅傑並不特別恨女人,或者說他不只恨女人。如他在自己的「宣言」(但更像是回憶錄)所清楚說明的,他對黑人和亞洲男性亦飽含種族仇恨(儘管他母親的家族有著中國人的血統)。另外一種說法則是,他恨每一個人,這讓他成為一個厭世者。

. 羅傑並不恨所有女人,他甚至不恨大多數的女人。他尖酸的言詞僅僅針對「辣」女,也就是那些對他有性吸引力、但在他看來無視了他且因此使他受挫的年輕女性。然而他愛他的母親,並且直到事件發生之前,情緒上都仍然很依賴母親。

. 羅傑的比例不對;比起女性,他最終殺了更多男性,包括他自己。因此,他怎麼可能算是厭女者(Mac Donald, 2014)?

我們可以針對上述的主張逐點進行回應──我們可以這麼做,但此刻,這麼做並不太具啟發性。對於我們這些傾向於認為辯證過程中出現了某些謬誤的人來說,我們可能希望能夠更完整地去診斷,為什麼有如此多(或多或少不合情理)的否認論述?我們也可能想要找出一個把厭女情結重新概念化的方式,而這個方式可以同時提前壓制這些(在我看來的)錯誤。我們能如何進行這件事情?有哪些指引或基本原則?

「厭女情結是什麼」是一個什麼樣的問題?

What kind of question is “What Is Misogyny?”

當像「厭女情結」這樣的詞受到質疑時,我們如何能夠解決這些和它的意義、使用方式及指涉有關的問題?針對如何一般性地回應「X是什麼?」這類問題,社會哲學家莎莉.哈斯蘭格(2012)就三個不同的取徑提出了一個有助益的區別:

(1) 「概念性」(conceptual)計畫涉及了調查我們(也許是「我們」,也許是「他們」)對X的普遍性概念,通常是藉由運用演繹方法,例如反思平衡和概念分析。

(2) 「描述性」(descriptive)計畫涉及調查這個詞語的延伸,也就是X這個詞彙在世界上通常會用於指涉什麼,或被應用於什麼事情之上。同時我們會問:這個主題的標準或相對不具爭議的範例之間,是否有任何特殊的共通之處?若有,那是什麼?若有,在鄰近的範疇內最自然且重要的屬性是什麼?因此我們會立即提問,當人們使用該詞彙時,他們通常看起來在說什麼?基於這個原因最為重要,因此這類計畫將會必須包含實證,亦即歸納式的調查。

(3) 「分析性」(analytical)或「改良性」(ameliorative)計畫則試圖制定一個概念,使它最為符合該詞彙存在的意義。我們會問,討論X的目的究竟是什麼?這些目的是合理或有據的嗎?如果目的超過一個,哪一個最重要?考量這點,我們是否應該把一個現有的詞語強行拆開,或把幾個不同的詞語歸併在一起?我們要如何找出一個整體的概念架構,進而能夠為解放性的政治目標,以及其他有價值的計畫提供最多支持?(2012,頁222-225)

因此,改良性(或「分析性」)計畫需要主動決定我們的文字要有什麼意涵。同樣的,如果我們想要改變這個世界,我們可能需要以不同的方式將其概念化。當我們的討論對象是社會活動和慣習時,更是如此:作為社會的、有自我意識的生物,我們會遵守受到我們的基本概念、類別和架構所保護的規範,而當涉及他人時,我們傾向於執行那些我們不加批評的規範和期待。因為上述這些與其他更多理由,改良性計畫對於社會進展來說相當重要。

我認為,在此脈絡中,哈斯蘭格為這三個取徑所做的區分很有用,甚至相當關鍵。除了至少有意識地追求這三種不同路徑中的其中一種,我們很難找到其他方法,以在此獲得方法論上的立足點。但同時還有一個有所幫助的作法,便是認可(正如同哈斯蘭格自己隨後所承認的)這三種計畫也有可能互補,至少在某些情境裡如此(2012,頁351-354,尤其可見353頁第23行與376頁)。比方說,一個人可能最初並不是因為擁戴傳統的演繹方法而投入一系列的概念提問,而是為了要了解一個詞語的天然目的,亦即它最適合的用法,或──以一個譬喻來形容──它的工作內容描述。這些目的隨後可能會被質疑,而這個詞彙的意義會在此基礎上得到協商。

描述性計畫也可能必須做出類似的語意選擇。一方面來說,不同群體可能會以不同的方式使用該詞,例如用來涵蓋不同類型的案例,或是有著較為狹隘或廣泛的應用範疇。有鑑於此,我們可能必須要判斷,哪一種語言和社會社群應該被視為權威性的。這可能經常涉及一些價值上的考量,包括政治價值,至少,從一開始我們似乎就沒有任何明顯的理由去排除政治價值。

因此,我們可以看到前兩種計畫如何可能自然而然地延伸到第三種,至少當我們抱持著特定的精神投入其中之時。在那樣的脈絡下,我將先進行概念性及描述性的思考,而我最終的目標則是為「我們應當如何理解厭女情結」提出一個改良性的建議。

前文中列出了各種意見,它們反對女性主義者對伊斯拉維斯塔一案的厭女診斷,而這些意見已清楚彰顯,某些人很明顯地接受了對厭女情結的天真式理解;根據該定義,厭女情結主要為個別厭女者們所擁有的一種屬性,他們傾向因為女性作為女性──也就是因為她們是女性──而一視同仁地,或至少非常一般性地仇視她們。此外,如果他們要被稱為真正的厭女者,這些主體可能也必須在心中藏匿著這股恨意,好提供一種深層或根本的心理學解釋。

但是,對於厭女情結的天真式理解有著嚴重的限制。某些限制是在於認識論上的考量,因為隱藏在個別主體的態度背後,所謂的深層或根本的心理學解釋,經常是無法被探知的,所以,天真式理解將可能導致厭女情結變得非常難以診斷,除非我們是該主體的諮商師(而有時即便那樣也並不足夠)。這尤其會使得女性相當難以認識厭女情結,這也表示,面對她們所可能遭遇到的厭女情結時,女性將可能被奪去必要的資源,使她們無法獲取與厭女情結表現形式有關的知識,以及合乎情理的見解,也無法在那基礎之上進一步提出正當的主張。故對於受害者來說,這個厭女情結的概念實際上將等於無聲。

有鑑於厭女情結的意涵可能扮演著某種概念性的角色,用以揀選出以性別為基礎的壓迫中最富敵意、最為有害的面向,這有可能會讓女性失去一個合適的名稱,可用於稱呼那些她們可能遭遇到的強力問題。若考量到其他相關選項的明顯不足,情況便越發如此。還有什麼其他的英文字彙表達了類似的,或蘊含相近道德重量的性別特定概念?就我所知,沒有。「性別歧視」這個詞彙一開始可能會浮上心頭,但是在我聽來,該詞彙缺少了「厭女情結」所有的敵意氣味。(我將於第三章深入討論性別歧視/厭女情結的對比。)因此,我們面臨了讓「厭女情結」這個詞彙逃離我們的風險。

讓指控厭女情結變得難以執行,這還會造成另一個重要卻較不明顯的成本:它會讓那些遭控為厭女者但其實無辜的人難以獲得公道。如果連艾略特.羅傑都可以脫身,那麼一個「無罪」的判決(讓我們姑且這麼說)便顯得不太有意義。既然相關的犯行變得如此無法理解而罕見,那麼,辯護也就幾乎每次都能成功。

然而對厭女情結的天真式理解所帶來的問題並不僅止於此,還遠遠超出這些認識論上的考量。除了讓厭女情結成為一個在心理學上,以及進一步在形上學方面晦澀難懂的現象以外,這個理解無法包含其他解釋。

何以如此?我們可能以為,厭女情結至少有著在典型的父權情境裡往外蔓延的潛力,但在我們採用了天真式理解的情況下,我們如今便很難理解那是如何形成,以及為何形成。我先就我所理解的父權社會秩序、關係和角色的本質進行一些說明,將有助於我們了解這點。(希望我無需多說──我要做的,並不是就它們的複雜社會學概念來進行完整討論,而是就一些有用且並不太具爭議性的基本內涵進行說明。)接著我便將能指出,對厭女情結的天真式理解,基本上會讓厭女情結在父權秩序裡變得毫不普及,而我認為父權秩序乃是厭女情結(最)自然而然發生的情境。

我認定一個社會環境乃是父權的,假如某些類型的制度或社會結構不僅在這個環境裡擴散,也在其中享受著──比方說,來自國家和廣泛文化來源的普遍支持,例如物質資源、社群價值、文化敘事、媒體和藝術描寫等等。這些父權制度在物質內涵、結構以及社會特徵上會有大幅差異,但它們都會將女性置於一個臣屬於某個特定男性或身處此制度內的男性們的位置,因此(基於同樣的理由),根據他們的性別(以及其他相關的交織因素),後者之於前者有著支配性的地位。

在我們繼續討論前,有三個較為微妙而不明顯的論點值得一提。第一,我並不認為在這個脈絡裡,臣屬(subordination)是一個成功的用詞。若依照我希望的方式來理解臣屬一詞的意涵,它可以是某種社會壓力,意圖將女性規範在特定的位置,但這個壓力可能偶爾會被擊敗,或甚至被取消(當然也可能被對立的社會壓力抵銷,因為其他以階級壓迫為基礎的體系是和性別與其他因素互有交織的),而不一定能夠「成功」。第二,某些父權結構不僅僅是男性特權的堡壘,它們更純然屬於男性,或大幅地由男性所支配。然而,我認為一般而言,這些結構需要其他來自父權結構的支持,在這其中,女性因為她們所被交付之服務工作的獨特型態而被放置於臣屬的位置(且不僅僅只有一時)。第三,這些支配與臣屬的關係對於特定的父權結構與身處其中的個人而言,往往非常局部。再一次的,有鑑於權力關係的交織性──這依照種族、族群、階級、性和障礙程度而產生,認知到這件事情是很重要的,因為一個男人可能身為他所在領域的主人,但在其他脈絡裡卻是臣屬的、被剝削的,或被邊緣化的。因此,一個男人並不需要(而且通常也不會)被放置在一個得以支配所有和每一個,或甚至大部分女性的位置上,他也仍然可以被視為是一個完整運作中的父權家父長;他只需要在面對某個或某些特定的女性時占有支配性的地位就好,而這通常會是在家庭或親密關係裡。從此意義上來說,父權的意識形態──我將緊接著討論由其所決定與控制的社會關係、結構和實質性角色──可能也需要所有或絕大多數的男性扮演家父長,並支配某個或某些女性,以遵守它的整體規範性願景。

然而,在一個父權文化裡,性別化社會關係的階級本質可能會與女性處於其中臣屬地位時的實質性內容產生衝突。以某些陰性屬性的照顧工作類型為例,當女性不只被交付執行某些特定的情緒、社會、家務、性和再生產勞動,更被認定要同時以一種充滿愛與關懷的方式,或滿懷熱情地執行它們時,父權的規範和期待便必須低調而安靜地操作,它們的強迫性質最好不要明說。父權意識形態獲得了一長串機制的支持,以服務這個目標,包括女性們對於相關社會規範的內化、對於女性獨特氣質和偏好的敘事,以及將相關照護工作定調為可以帶給個人滿足感、對社會而言有其必要、在道德上有其價值,並且是「酷」、「自然」與健康的(只要是由女人來執行它們)。女性遵從這些相關的社會角色時,理應要盡可能地看來自然,或看似是自由選擇的結果,例如幾個最明顯的例子便包括了充滿愛意的妻子、奉獻的母親、「酷」女友、忠實的祕書,或好的服務生等等。陰性屬性的非正式角色亦同,例如女性經常要作為家庭、工作場所或公領域內的情緒下屬,且從事相關工作。然而,整體而言,這個無縫的表象幾乎必定是迷惑人心的,因為,一旦這些「軟性」的社會權力形式顯得不足以維持它們時,或多或少便會有一些隱晦地帶著敵意、威脅和懲罰性質的規範執行機制隨侍在側,或在背景進行操作。這些機制對女性帶來的後果大不相同,從造成生命威脅的暴力,到微妙地不表贊同的社會訊號皆有(例如當女性和她們的男性同僚一樣,在人際互動中表現直接或不輕易道歉時,人們會不自覺地微微感冒)。厭女情結的運作精髓在於,這些強迫性的執行機制對應著父權規範與期待,以及它們所管理的社會角色。我將於下一節對此進行討論。

但首先,為了理解為什麼當厭女情結和厭女者的天真式理解受到採納時,厭女情結便會在父權情境裡變得罕見,可以思考以下這點:在一個典型的父權情境裡,為什麼任何特定男性會對女性普遍地、甚至非常一般性地懷有不滿,無論他們之間的關係為何?相對的,我們反而會期待,即使最蒙昧的男性也能被某些女性所取悅,亦即那些友好地為其利益服務的女性。對這些女性抱持敵意不僅僅會帶來雙重的問題,包括在個人層面上顯得無禮,在道德上亦令人反感,同時,這也會在基本的道德心理學層面上顯得非常奇怪。直言不諱地說:如果有個女性不僅僅忠於本分,而且還滿懷愛意地迎合他的欲望,那麼,到底還有什麼好恨的?

當然,在一個典型的父權情境裡,若是這些女性剛好終究令某些男性失望了,他們可能會對自身實際上接觸過的大多數或甚至所有女性抱持著敵意,但是這無法導向一個普遍性被量化的真實主張,或甚至一個真實的、較不嚴格的概化。至少從一個心理上和社會上合乎現實的情境而言,這些量詞理當包括任何一個或大多數這個主體可能遇見的(個別)女性,而這仍然是不可能的。一個類比是:一個人即使對他一生中曾經去過的所有或大多數餐廳感到失望,他也不會就此普遍性地仇視所有或大多數餐廳。也許他剛好運氣不太好,也許他的選擇有限,或受到了挫折。當有一間餐廳是專門設計來取悅他的,亦即迎合了他所有的興趣和胃口時,若他仍仇視這間餐廳,這很難不令人感到驚訝。

於是,讓我們想想艾略特.羅傑吧。很有可能並且絕對可以理解的情況是:當他面對的,是給了他所渴望的注意力和情感的女性時,他並不會抱持敵意;事實上,對於身處如此一般性社會位置的男性來說,賦予這樣的女性價值或「崇拜」她們,會是很自然的事。於是,這樣的一名男性,將無法滿足前言所述之普遍性的量化主張,甚至無法滿足一個較不嚴格的概化,因為他會對多少女性抱持敵意,結果可能隨著偶然的社會條件而大幅變動。若他有可能對他的狀態感到滿意,並因此只對相對少數的女性抱持敵意,那麼,根據前述的天真式理解,他就不符合厭女者的資格。但是有多少男人(遑論女人)可能符合呢?假如唯一符合的主體必須持續(不間斷且任性地)反咬那雙安撫並服務他們的手,我們猜想這樣的例子可能會非常罕見。因此,對厭女情結的天真式理解,便會遇到經典的「沒有真正的蘇格蘭人」(no true Scotsman)問題(或者說反對),「真正的厭女者不會……」,這樣的辯護將幾乎隨處可見。

行文至此,我認為,對厭女情結的天真式理解是不恰當到無可救藥。對於這個英文裡唯一一個(如我們很快會理解到的)越來越常被用於指涉一名女性需要為其命名的問題的字眼來說,這是種浪費。這個詞彙最初就是為了因應這個目的而被創造出來的──由十七世紀的英國女性主義者所創,用以反擊文藝復興青年約瑟夫.史威南(Joseph Swetnam)對女性做出的道德「毀謗」,而這導致如今反女性主義者不經意地挪用這個詞彙並過濾掉它的政治意義一事,顯得更為諷刺。根據天真式理解,厭女情結基本上成為一個太過心理主義的概念,它建立在一種恐懼症或深層厭惡的模式上。它成為一種心理學上的不健康或不理性狀態,而非社會權力關係的一個系統性面向與一個可預測的表現形式,以用於顯示出主宰它們的意識形態:父權。

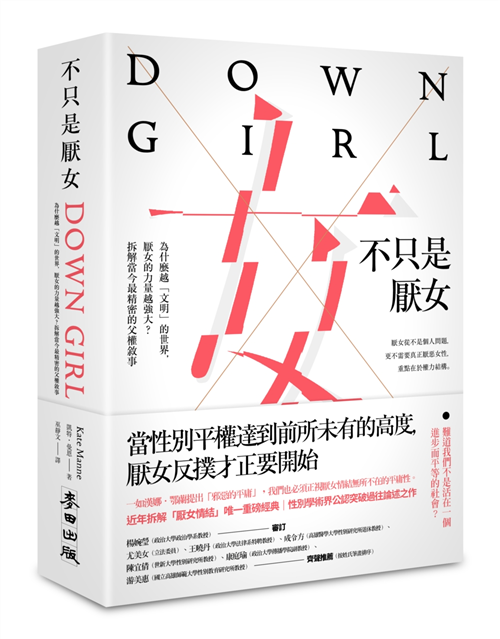

厭女從不是個人問題,更不需要真正厭惡女性,

重點在於權力結構。

難道,我們不是活在一個進步而平等的社會?

當性別平權看似達到前所未有的高度,厭女反撲才正要開始

近年拆解「厭女情結」唯一重磅經典 ◆ 性別學術界公認突破過往論述之作

一如漢娜.鄂蘭提出「邪惡的平庸」,我們也必須正視厭女情結無所不在的平庸性。

楊婉瑩(政治大學政治學系教授)▎審訂

▎本書特色 ▎

◎近年來討論厭女(misogyny)結構最有力、最深刻,且提出開創性觀點的重要著作。

◎本書出版後席捲西方性別學術圈,國內外女性主義學者競相拜讀,引發討論風潮。

▎國內學者專家齊聲推薦 ▎

尤美女(立法委員)、王曉丹(政治大學法律系特聘教授)、成令方(高雄醫學大學性別研究所退休教授)、陳宜倩(世新大學性別研究所教授)、康庭瑜(政治大學傳播學院副教授)、游美惠(國立高雄師範大學性別教育研究所教授)(按姓氏筆畫排序)

每個男人心中都藏著一名厭女者嗎?絕非如此。

厭女不是病態心理、不是人格問題,更非「男性專屬」,

它是結構的打手、父權的機器,是一個強制女性不得踰越本分的執法機構──

而99%的人都深受其害,無論男女。

◇為何談性別歧視之外還要談厭女情結?兩者有何不同?

◇厭女情結如何與性別歧視攜手合作,將女性分為好女人與壞女人,獎懲並行、分而治之?

◇為何在越是貌似性別平等的「後父權」國家,厭女的反撲越劇烈?

◇厭女者聲稱他們並非仇視全體女性,只厭惡「做出特定行為的女性」,謬誤何在?

◇為何女性特別容易原諒厭女的男性,有時還比男性表現得更加厭女?

◇為何大眾傾向於責怪厭女攻擊的受害者,甚至認為她們罪有應得?

◇厭女情結如何巧妙地偽裝成「理性中立客觀」,潛藏於集體意識之中?

◇政壇作為「有毒陽剛氣概」之傳統典型場域,使得當代女性政治人物面臨什麼樣的巨大挑戰?

本書為康乃爾大學哲學系副教授凱特.曼恩一槌定音之作,出版後在性別學術界獲得極大迴響。其論述以女性主義分析哲學角度出發,另闢開創性觀點,且大幅討論知名社會與政治案例,將過去許多曖昧難辨的厭女現象解析得更為透徹,不僅翻新了社會大眾對「厭女」一詞的既定刻板印象,更指出過往相關解釋的偏誤與不足。曼恩指出,厭女情結乃是一敵意系統的展現,與其採用心理學解釋,更應詮釋為一種社會政治現象,方能尋求解決之道。當厭女結合了社會慣習,深植人心,往往難以察覺或對抗,本書則為「拆解厭女」提供了最關鍵的指引。

╱╱╱

「模擬一個簡略的實例可能有助於我們思考。想像一個人在餐廳裡,他期待自己不僅要獲得恭敬的對待──顧客永遠都是對的,他所點的餐點更要被殷勤地奉上,還要伴隨一個笑容。他期待餐廳令他感覺受到照料且與眾不同,同時他的餐點會被送到面前(這對他來說,是一個有點弱勢但同時又富有權力的位置)。現在,想像這個客人感到失望──因為他的服務員並沒有在服務他,雖然那是因為她正在招呼其他桌的客人,或者,也許她看來像在懶散地四處閒晃,或單純在做她自己的事,因為不明原因而忽視了他。更糟的情況是,她可能看似在期待從他身上獲得服務,使兩人的角色發生了令人困惑的反轉。不論哪一種情況,她表現出來的舉止態度都不是他在這類情境中所習慣的。我們很容易能夠想像,此人會變得迷惘,進而怨懟;我們很容易能夠想像他用湯匙敲擊餐桌;我們很容易能夠想像他的挫折感爆發。

很顯然,這只是一個簡略的例子,但我認為這確實為進一步的闡述和延伸奠定了一個大有可為的基礎;我們第一次看到了一個容易理解的情況,關於近似仇視和敵意的態度可能如何被激發出來,同時因為女性的性別以及──在此案例裡──因為認為她破壞了父權的規範與期待。此外,如果我們同意這是一個有效的例子,這例子也告訴了我們,厭女情結『不』必是什麼。它不需要針對所有的女性,相反的,它可以只針對特定的女性,例如那些被看作不服從的、怠忽職守的,或違反規則的女性。」──凱特.曼恩

▎國外學者媒體一致讚譽 ▎

很高興看到本書問世,它具有深刻的洞察、清晰的分析,並堅定地投注心力於重大正義問題之上,使我深感振奮。長久以來,我一直在思考和教授性別歧視與厭女情結相關議題,但是這部著作開闢了新的視角。舉例來說,曼恩將性別歧視看作一套信念並將厭女情結視為執行策略,為兩者做了極有說服力的區分。凡是思考此議題的人們對於性別不正義的根源何在都有自己的看法,但曼恩認為「厭女情結」主要是關於女性提供支持、服務和照顧的論點,肯定在我們動盪時代的故事中,占了很大的分量。

──瑪莎.納思邦(Martha C. Nussbaum),芝加哥大學法律與倫理學教授,《從噁心到同理》作者

哲學是抽離的,並超脫世俗,或說哲學應該要如此──凱特.曼恩的精采著作《不只是厭女》反駁了這樣的看法。在本書裡,哲學與現實狹路相逢,且關乎生死。曼恩從文學、電視、電影、社群網站、近期社會事件和科學研究中取材,她直言不諱,令人耳目一新地用厭女情結的行動為其定義:它監督並懲罰女性,因為她們未能扮演好服務男性需求與欲望的古老角色。曼恩分析厭女情結的各種特質,並解釋為什麼即使女性已經獲得了更進一步的平等,厭女情結的壓制卻不顯鬆動。每一個試圖了解當代文化和政治的人都應該閱讀本書。

──蘇珊.布里森(Susan J. Brison),達特茅斯學院哲學教授

凱特.曼恩在《不只是厭女》一書中提供了強力的論證和及時的分析。針對性暴力,她提出了和人類學家艾倫.費斯克與心理學家泰吉.瑞一致的看法──「將強暴犯描繪成怪物的誇張說詞赦免了他們。」她提醒我們去留意「厭女情結的平庸性」,也就是「在某種虛假的錯誤意識背後,那些殘酷與不人道地對待他人者,其實清楚地知道對方是人類同胞。」……我們總是樂觀地希望,我們最糟糕的非人道行為乃是基於困惑的思考,因為這表示,只要我們可以更清楚地理解現實,就能讓世界變得更好……但事實可能令人難以接受:我們最好的與最糟糕的傾向都源自於看見他人的人性。

──保羅.布魯(Paul Bloom),耶魯大學心理學系教授

針對美國社會裡的厭女情結,曼恩為我們提供了一個深刻、具洞察力,而且挑戰思考──儘管也令人沮喪──的分析。這是一部前所未有的作品,而它來得正是時候。

──張美露(Ruth Chang),牛津大學法學教授

凱特.曼恩撰寫了一部觸動人心且強而有力的作品。在政治哲學分析著作中,這部作品堪稱數一數二。

──宋莎拉(Sarah Song),加州大學柏克萊分校法律與政治學教授

《不只是厭女》極具說服力地將「厭女情結」定義為對女性帶有敵意、貶低、羞辱和懲罰意味的待遇,並以機智、急迫而懇切的語言引導出當代文化裡的厭女情結邏輯。根據本書,「厭女情結」是父權體制裡的執法部門,因此也應該和「父權」與「性別歧視」一樣,成為女性主義分析裡的重要概念。《不只是厭女》結合了清晰的概念和熱切的情感投注,若想理解近年來在所謂進步西方社會裡浮上水面的、針對女性的醜惡敵意,這是非讀不可的一部作品。

──陶麗.莫依(Toril Moi),杜克大學哲學系教授

在這部重要的新作裡,曼恩運用道德哲學來作為分析工具,為厭女情結的邏輯提供引人注目的說明。在未來,本書勢必會為這個至今仍被忽略的重要議題提供關鍵參考。

──約翰.塔西歐拉斯(John Tasioulas),倫敦國王學院潘迪生法學院法律系教授

在《不只是厭女》一書裡,女性主義哲學家凱特.曼恩指出,厭女情結使女性彼此對抗:「好太太」VS. 「女權納粹」。在這個進行性掠奪的名人們紛紛被揭發的時代,我想不出還有哪本作品比它更與此現象高度相關。

──凱莉.提拉多.布拉曼(Carrie Tirado Bramen),紐約州立大學水牛城分校性別研究所英語教授兼主任

針對厭女情結的邏輯,曼恩的闡述不僅有趣,並且發人深省……她廣泛使用真實案例來說明並論證她所理解的厭女情結,是值得讚賞並值得作為典範的哲學書寫。

──瑪莉.米蔻拉(Mari Mikkola),牛津大學薩默維爾學院哲學系助理教授

《不只是厭女》一書出現的時機不能再更好了。身為康乃爾大學的哲學教授,曼恩運用了哲學領域裡的抽象工具來分析當代事件,引導她的主要問題令人困擾卻也直接了當──用脫口秀主持人約翰.奧利佛的話來說:「厭女情結為什麼還存在?」在《不只是厭女》所提出的面向上,曼恩的說明極具說服力。

──莫拉.威格爾(Moira Weigel),哈佛大學研究員,劍橋大學哲學博士

在《不只是厭女》一書中,凱特.曼恩令人驚豔而精妙地解釋了性別與權力的動力,這動力總被刻意模糊,但卻左右了同情心還有對「完整人性」的假設,左右了它們如何生成、為誰而生。對於我和其他致力於理解這世界,以及「誰在這世界裡擁有權力」的許多人而言,曼恩的書寫無比珍貴。讀過《不只是厭女》後,你將能夠更容易深刻地理解這個時代。《不只是厭女》具有洞察力、大膽、文字令人耳目一新,是我所讀過關於性別與權力的書籍中,數一數二的作品;我可以持續不斷從本書中學習。

──蕾貝卡.特雷斯特(Rebecca Traister),《良善與瘋狂》(Good and Mad)作者

曼恩的《不只是厭女》來得太是時候,它為這個在我們眼前逐漸被揭露出來的,這個普遍的邪惡現象提供了一個理論架構……本書提醒我們,要揭發個別的厭女者很難,但要將厭女情結連根拔除,更加困難。

──卡洛斯.羅札達(Carlos Lozada),普立茲評論獎得主

作為一個女性主義者和道德哲學家,曼恩為我們對厭女情結和性別歧視的既定觀點提供了一個新鮮的分析……在這個領域裡,至今尚未有任何一本專門解構厭女情結的專書或長文。歷史學家們,注意了,是曼恩填補了這個空白……在這個需要新觀點的領域裡,曼恩這位女性主義哲學家開拓了新的道路。女性哲學家們一方面試圖讓自己的研究方法獲得認可,另一方面全心投入於挖掘性別關係裡的政治、知識學和道德面向。《不只是厭女》將鼓勵一直以來都在追蹤語言意義和其脈絡變化的歷史學家們,再一次探究這個女性主義裡的古老詞彙。

──莉莉安.卡列斯.巴爾格(Lilian Calles Barger),歷史學者、女性主義作家

凱特.曼恩的《不只是厭女》為一普遍現象提出了重要且具說服力的分析。曼恩精細地分析了高度受到矚目與討論的社會事件及日常經驗,最後針對厭女情結的內容、成因、時間和作用方式提出了一系列洞見。曼恩也贈與我們一個巧妙的新詞彙:「同理他心」,這個詞彙讓我們得以描述在面對厭女的男性時偶爾會出現的,為男人辯解甚至同理的態度。

──《大誌》(The Big Issue)

康乃爾大學哲學教授凱特.曼恩在她的新書裡提出了一個極具說服力的論證,她將厭女情結視為一個跨文化的體系,而不只是個人的偏見。

──《紐約時報》編者電子報(The New York Times’ The Interpreter Newsletter)

《不只是厭女》是一部範圍廣大、富有野心並引人注目的著作;她提出了我們每個人都應該問的問題。曼恩的沉著與在知識學上的敏銳推動了討論,她懷抱著良善的意圖檢視如哈維.溫斯坦這類的加害人與川普般的霸凌者。她從各個角度研究並拆解了厭女情結。

──《澳洲人報》(The Australian)

每個女性主義者都應該有一本《不只是厭女》。讀完這本書後的很長一段時間裡,我仍舊時常回顧、重讀並引用其中內容。曼恩用來說明各種厭女情結形式的類比是如此清晰,她也分析了性別歧視和厭女情結之間的不同。在我看來,《不只是厭女》注定將與娜歐蜜.沃爾夫的《美貌的神話》與貝蒂.傅瑞丹的《女性迷思》並列,成為女性主義的經典著作。

──珍妮佛.泰勒.斯金納(Jennifer Taylor Skinner),播客節目《選民》(The Electorette)

在《不只是厭女》一書中,凱特.曼恩以一個引人入勝的角度,檢視了某種無所不在的現象。曼恩從權力觀點分析厭女情結;透過本書,讀者們不再把焦點置於個別的厭女者或對女性懷有深刻恨意的男性身上,而是試著理解權力結構,這個結構不僅讓男性的糟糕行為得以獲得無盡的同情心和原諒空間,最重要的是,那也教導了男性:女性理當是某種樣貌。

──艾薩克.查特納(Isaac Chotiner),網路雜誌《板巖》(Slate)

厭女情結是什麼?它和性別歧視有什麼不同?為什麼男性的支配地位持久不衰?康乃爾大學哲學教授凱特.曼恩的《不只是厭女》提供了一個答案。她指出,厭女情結無關乎男性對女性的敵意和仇恨,而是針對挑戰了男性支配地位的女性的控制與懲罰,並獎勵那些鞏固現狀與懲罰其他女人的女性……本書呼籲我們留意我們在社會中扮演的角色,我們從出生起便被指定這些角色,且鮮少提出質疑,同時我們是如何懲罰那些背棄這些角色的人──尤其是女性。

──西恩.依林(Sean Illing),網路媒體《渥克斯》(Vox)

凱特.曼恩 Kate Manne

康乃爾大學哲學系副教授,自2013年起任教至今。其研究集中於道德哲學、社會哲學與女性主義哲學。《不只是厭女:為什麼越「文明」的世界,厭女的力量越強大?拆解當今最精密的父權敘事》(Down Girl: The Logic of Misogyny)為其第一部著作,深刻探索並拆解了現代生活中公共場域和政治場域中的厭女邏輯。

【序】

出錯 Going Wrong

「在這草地上,我的思緒顯得多渺小而不重要,就像一條魚,如果被一個好漁夫抓到了會被放回水中,好讓它可以長得更肥美然後有朝一日值得被烹煮與食用……但是不論它多渺小,它仍舊具備一個獨特的神祕特質──當它被放回心中時,就立刻變得令人興奮且重要,而隨著它衝刺又沉沒,四處飛馳,它激起了如此奔流以至於無法再沉靜下來的思緒。那時我正急速穿過一片草地,突然間一名男性起身攔截了我。這名對象表情奇特,穿著長禮服外套與襯衫,而一開始我並未意識到他的手勢乃是針對我,他的臉上是驚恐與不滿。直覺對我伸出援手,而非理性:他是一位教區執事,而我是一個女人。這裡是草地,那裡是小徑。只有研究員和學者被允許踏在草地上,碎石路才是我的地盤。這樣的思緒是一個當下的產出。」──維吉尼亞.吳爾芙(Virginia Woolf),《自己的房間》(A Room of One’s Own)

「女人什麼時候才會成為人?什麼時候?」女性主義者與法學理論家凱薩琳.麥金儂(Catharine MacKinnon)在一篇寫於一九九九年的論文中這麼問道。類似問題也曾經被其他人提出過,例如哲學家瑪莎.納思邦(Martha Nussbaum, 1995;2001)和瑞.朗頓(Rae Langton, 2009)在討論女性的性物化時,以及廣受歡迎的作家亞瑟.朱(Arthur Chu)與琳蒂.魏斯特(Lindy West)針對厭女威脅和暴力的著作中。這個問題在性侵害、跟蹤、親密伴侶暴力和其他型態的殺人事件上引起共鳴,這些犯罪的受害者主要(儘管絕非總是)由女性而非男性構成,而其行為人主要──或有些時候幾乎全部──皆為男性而非女性。

為什麼這樣的模式持續不斷呢?即使是在世界上被稱為後父權(post-patriarchal)時代的地區,例如現代美國、英國及澳洲。針對其他將在本書討論到的多種厭女情結類型──從隱晦的到厚顏無恥的、從慢性而逐漸積累的到急性且具有爆炸性的、從那些因為集體(或「鄉民」)活動,以及純粹的結構機制而生的,到個人主體的行動,我們可以提出同樣的問題。借用約翰.奧利佛(John Oliver)的話說:為什麼厭女情結仍然存在?

毫無疑問的,在這些社會裡,伴隨著女性主義運動、文化變遷、法律改革(例如:禁止性別歧視的法律),以及制度政策上的改變(例如:優惠性差別待遇,在美國的主要受益者為白人女性),性別平等已經有了相當的進展,女孩與女人在教育狀況上的改善尤其令人印象深刻。但是,如同本書將揭示的,厭女情結仍然存在你我之間。

這些持續存在、甚至在某些人眼裡正日益崛起的難題提出了一個棘手、令人費解,並且緊急的疑問。我相信道德哲學可以在此扮演一個非常珍貴的角色,儘管最終我們還是需要一整個村莊的理論家才能夠對此現象有完整的了解。在本書裡,我希望能夠針對我們如何理解厭女情結的本質做出貢獻,包括它的一般性邏輯,以及它在運作時的一個(儘管只有一個)主要動力,也就是男性透過不對稱的道德支持角色利用女性。(我的討論將局限於前文所提到的文化脈絡,但我歡迎其他人在此基礎之上,進一步進行歸納、修正和應用。)

這些道德支持關係等同於什麼呢?為了有助於理解,首先,我們可以設想一下那些享有最多特權的男性們,舉例來說,亦即那些白人、異性戀(也就是「直」)、順性別而非跨性別、中產階級,且沒有身心障礙的人。和其他相較之下沒有那麼多特權的同伴們相比,他們的行動會因此受制於比較少的社會、道德和法律限制。接著,我們可以設想一群多元的女性,而上述的男性會默認自己有資格可以仰賴這些女性提供照顧、安慰、關心,以及性、情緒和生殖勞動。或者,她可能代表「某一類型」或曾服務於這種目的,或被招募來服務這種目的,的女性。

當然,只因為一個人被社會默許可以用這些方式或類似方式仰賴女性,並不代表那個人就會想這麼做,也不代表即使他想這麼做,他就會成功(亦即得以利用這個機會)。同樣的,儘管和較無特權的同伴們比起來,他的行為所受到的外在限制比較不嚴格,他仍可能觀察到這些或其他類似的規範,並且認定自己在道德原則和良心上是受到限制的。然而,在其他的情況下,這類限制的不足與這些權利的存在將會影響他如何看待並對待那些存在於他的社交圈中的特定女性。具體來說就是:他會認定,她應該將她特有的人類服務和能力貢獻給他或他的哥兒們,但反過來卻遠非如此。

這種不對稱道德支持關係的例子於多處可見,包括在親密且相對穩定的社會關係中──她作為他的母親、女友、妻子、女兒等等;或者這類關係也可能發生於職場,將他置於消費者的位置之上,或出現在他和女孩與女人的臨時互動中,而他試著透過不同手段懇求對方的注意,從在街上對著她吹口哨、在網路上發表惡意評論,到男性說教(mansplaining)。

我的看法是,在我所處的社會環境裡,很大一部分(雖然遠非全部)的厭女情結乃是用來監督與執行這些社會角色,並且從這些女性身上取得道德好處和資源,以及用來抗議她的不參與、她看似輕忽的態度或背叛。某些(雖然再一次的,遠非全部)仍舊留存的厭女情結型態,例如針對女性公眾人物的反應,很有可能是這種情況的衍生。這反映了一種剝奪感心態,認為女性應該是奉獻、關心、慈愛與體貼的,而非渴望權力、冷漠,並且支配的。這也涉及了一種獨占心理,用來為那些一直以來都是受益者的男性們保留某些假定的集體道德認可和讚揚位置。那些企圖爭奪這類角色的女性往往會在至少三個方面被看作一名道德嫌疑犯:她對那些在她的社交圈裡被視為弱勢的人們不夠關心與體貼、她試圖不正當地取得她沒有資格獲得的權力,以及因為違背上述兩種角色,而使她在道德上不可信任。

這樣的看法錯誤並有害,但從很多方面而言卻是可以理解的,因為就歷史上的不良性別協議來說,它們是正確的。她在道德上是錯誤的,因為我們在進行測量時使用了錯誤的道德標準,換句話說,他的道德標準──這個道德標準致力於保護長期以來擁有特權與權力的男性們免於面臨道德垮台。它們也保護男人免於蒙受羞恥感所帶來的侮辱、內疚感的腐蝕性影響,以及道德譴責所造成的社會和法律成本。它們讓男人得以根據這個「他良善、有理且正確」的預設來形成看法並提出訴求,而在道德上受縛於他的女人們則不得反對。

結果便是,上述這些女性反而可能在道德上比較不可靠,在她們遇到許多自身可能虧欠了更多(往往是擁有較少特權)的人時;或遇到比起男性,她們其實更應該相信的人,尤其當對象是這些較少特權的女孩與女人時。

就我所知,本書是第一本由投身於分析女性主義哲學領域的個人,試圖以這樣的篇幅來處理厭女情結(至少是這個描述下的厭女情結)之著作。但我要強調,其他的哲學家、女性主義者和其他領域的工作者都已經指出了許多厭女情結的主要表現形式,以及相關的概念和現象,例如性物化、性侵害、性別化的侮辱言語、性別歧視和壓迫。因此,很多時候,我所發展的圖像將會結合那些由其他學者清楚描繪出的個別焦點;其他時候,我則會在這些背景圖像上加以潤飾,或讓它們為我自身(我希望不是太邪惡)的目的所用。同時,接下來的某些內容,將會是延伸於我個人過去在後設倫理學的哲學領域中,針對道德思考的本質與道德觀的社會基礎所提出的相關論述。

我在本書中的論點乃是,在我所在的這類社會環境中,對於像我這般擁有一定特權的女性──例如我本身──而言,我們的人性一般來說是被充分認可的,而且我認為這很可能已經維持了一段時間。這個事實反映在一件事情上,也就是厭女情結經常與斯特勞森(P. F. Strawson, 〔1962〕2008)*稱為「反應型態度」(reactive attitude)的情緒有關,例如怨懟、責怪、憤慨、譴責,與(在第一人稱情境裡)內疚、羞恥、責任感,以及當一個人被認定應該受罰時,接受懲罰的意願。第二和第三人稱的反應理當被局限在我們和那些被認可為「人類同胞」(fellow human beings)的他人之間的互動上,至少在第一個例子中是如此。更進一步說,我們只傾向於對那些被預設為理性和足夠成熟的個人、那些我們願意而且能夠就他們的行為提出勸誡的人,產生那些滿載道德感受和概括性的司法與法律反應。相對的,斯特勞森指出,在面對兒童、嚴重意識不清者、經歷精神崩潰者,和那些暫時或非暫時「不在狀態內」的人時,我們會採取一個客觀的立場。我們會試著管理、治療、教育,或單純避開某個我們持有客觀立場的人,並且,面對那些我們可以互動但卻選擇不要有人際接觸的人時(〔1962〕2008,頁10、13與18),我們可能把這個客觀立場當作一個遠離「參與負擔」(strains of involvement)的「避難所」。我們可能感到太過疲累──或懶惰,或不堪重負,或因為其他可能的狀況──而無法在這個情境裡和他們互動。

斯特勞森對反應型態度的分析精妙、新穎,而且對日後的道德哲學助益良多,但也狹隘一如他慣常的觀點──正好是一個二十世紀中的牛津大學教師的典型。這並不令人意外,畢竟他就是。就我們如何實踐怨懟、責怪,如何表現不贊同、驚愕,以及(面對相對應的正向價值時)表現原諒、讚美、贊同和感激,他只考慮到了有益的面向。

斯特勞森也只考慮到了單方面的故事,而那自然也就是在一個迷你劇場裡的主角那方;他是想要表達怨懟的那個人,他期盼或希望得到解釋或道歉。在斯特勞森的開場案例裡,一個人踩到了他的手,他因此氣憤,除非她向他證明她不是故意的、她對他心存善意、這只是一個意外。在此處,這是一個典型的範例,在這個脈絡裡也不經意地引人深省。

如果你是這個分歧裡的另一方呢?如果是你踩到了另一個人的手或腳趾呢?或者,舉例來說,回想吳爾芙《自己的房間》(1929)裡的開場場景:如果你被認定擅自入侵了一個禁區,或他的地盤呢? 如果他誤以為你不准踏足草地,反而只能走在那不吸引人、不平穩的石子路上呢?如果他認定了什麼東西是他的所有物,或捍衛著其他人的財產,但這卻是誇大、不正義,與歷史的殘餘?

如果他對你的(非)擅自入侵的反應是不合理的呢?如果他架上警語,宣告所有的擅自入侵者都會被處決或──如同我們今日仍可見到的──被槍擊?

斯特勞森的分割中,另一方,那個因你誤踩而氣憤怨懟的人,可能因為你違反了規範或拒絕扮演你被指定的角色而由衷地感到驚嚇和苦惱,他可能早已習慣期待像你這種人的服從和表現。過去,你可能盡責地滿足他的期待,所以當你不再這麼做時,他可能就感到氣憤怨懟。他表現得彷彿你是錯的,因為從他的角度來看,你確實是錯的。你誤踩了、僭越了、背離了,或錯待了他。

即使並非全部,大多數的我們皆擁有某種形式上不正義、不配得到的特權,進而容易犯下這類錯誤。特權會讓個人對自己的所有地盤產生一種知識上和道德上的錯誤認知,例如相對於黑人女性,白人女性心照不宣的論述主導地位和對道德焦點的索求,仍是(白人)女性主義內的嚴重問題。

當吳爾芙踏上牛劍(譯註:牛津與劍橋的簡稱)的草地時,她被教區執事憤怒地趕走;她找到了圖書館,卻不被允許留在那裡,她需要來自大學「同胞」的介紹信或陪同。今日這類規定已經不復存在,圖書館也對所有性別開放,但當女性涉足到一個在今日以前屬於男性的地盤,或是打破了他已經失效或不再被普遍執行的規矩時,某些人仍舊回應以怨懟,或憤怒。這些反應可能不會、通常也不會,反映出它們的觸發因素,亦即──她這個女性以過去所不允許的方式脫軌了,或作夢了。因此他們準備好了事後的辯解:她看來就像懷有什麼詭計;她隱約給人威脅感;她看來冷漠、有距離且傲慢。或者另一種可能:她愛出風頭,冷酷地排除所有擋路的人。

所以也許教區執事至今仍未停止對不規矩的女性投以不讚許的目光,他仍然因為女人從小徑上偏離而憤怒。他挪用謬論或利用幾乎隨處可見的過失,來合理化對她的怨懟。他可能不太清楚是什麼驅使了他的敵意,而教區執事的妻子有可能完全同意他的道德判斷,正如同我們將看到的,她可能鮮有或毫無其他好的選擇。

於是你試著和教區執事夫婦講理,你試著說服他們,他們的反應在道德上站不住腳,而是反映了老舊、高度內化,且他們如今聲稱自身亦反對的社會價值觀。但是,隨著你發展自己的論點,他們的臉色變得越來越氣憤怨懟(他的),還有不贊同、憤慨,甚至憎惡(她的)。接著你意識到這個糟糕的陷阱:在此番情境裡,有人認為像你這樣的女人(例如我)必須給予男性道德權威(在此例中是相當瑣碎的道德權威),其中一部分就是那種在斯特勞森看來非常重要、必須從個人的人類同胞之處獲得的善意。但當他說「人類同胞」和「一個人」時,卻掩蓋了一件事:除了其他支配和弱勢系統外,這種渴望被獲得的善意與對善意的渴望,在一定程度上受到了性別的影響。

這是因為,和男性一起被放置於不對稱道德支持關係內的女性,一直以來都被要求得對男性展示道德尊重、認同、讚賞、服從,和感激,以及道德注意力、同理與關懷。當她打破這個角色,試著對他提出道德批評或指控時,她就扣押了他習慣從她身上獲得的善意。某方面來說,他甚至可能仰賴她的善意來維持稀薄的自我認知或自我價值。於是她的怨懟或責怪可能像是一種背叛,反轉了他們之間正確的道德關係,這可能讓他想要尋求報仇、報復或懲戒;而對和他沆瀣一氣的人來說──例如執事夫人,但遠遠不只有她──對執事的道德批評看起來會像是冒犯,或毫無掩飾的謊言。道德上來說,批評他的人是不可信任的。

進而,厭女情結是一個自我掩飾的現象:試著喚起人們對此現象的注意將可能使它變得更常見,這造成了一種進退維谷的情況,然而在我看來,卻無法避免。

這也揭露了,「無法將女性視為人類同胞」一事,並不一定、通常也不會構成厭女情結的基礎,因為厭女情結針對女性的方式可能已經預先將她設想為一個人類同胞了。於是,主要的差別自然而然地轉移到了這個詞組的第二部分。當身處支配地位的男性在女性身上尋求各種道德支持、讚賞、注意力與其他情感時,女性可能不是單純的人類同胞(human beings),而是被當成人類付出者(human givers)。她不被允許和他一樣,如果她付出得不夠,或付出的對象不正確、沒有用正確的方式或以正確的精神付出,那她就可能會惹禍上身。而如果她在這件事情上犯錯,或是她為自己尋求相同的支持和注意力,那就有可能遭遇到厭女情結的怨懟、懲罰和憤慨。

因此,一個女性的人性被認可,可能會使她錯失許多道德自由,她可能會在某一方面責任感過重,而在其他許多方面卻又缺乏責任感。

我現在可以意識到,之所以撰寫這本書,主要乃一長期的嘗試,讓我自己擺脫許多虛假的義務,好得以蒐集並更好地滿足其他真實的義務。我也想要克服某些虛假的內疚和羞恥,那是當我和看似(再一次,有時候是被捏造出來的)道德權威的人士目的不同時,我經常會有的感受。更有甚者,當我必須拒絕這些看似權威,但細思後就顯得並無根據、甚至可能有害的指令時,我經常會感覺到某種形式的道德困窘,隱隱約約地讓我聯想到米爾格倫(1974)實驗參與者的感受。(譯註:米爾格倫實驗[Milgram experiment]:由美國心理學家史丹利.米爾格倫Stanley Milgram於六○年代所設計的社會心理學實驗。該實驗請參與者扮演「老師」,要求他們在由實驗助手所扮演的「學生」犯錯時對他施以電擊,並觀察實驗參與者們在以為電擊強度逐漸增強、「學生」因電擊而痛苦的情況下,何時會選擇拒絕再施以電擊。本實驗的目的是研究在面對由權威者所下達的違背良心的命令時,人們所能發揮的拒絕力量為何。)

當我從那些被攻擊與殺害的女性角度出發,來檢視本書開場的事件──伊斯拉維斯塔(Isla Vista)殺人案──時,我在道德上感到困窘。同樣的,當我持續仔細討論這起事件時,我感到困窘,彷彿當討論到那些女性被害人時,我應該更抽離冷漠,而非像我真實的狀態一樣,受到我因為這些女性,還有其他在美國土地上每一日因類似原因而被殺害的女性而產生的道德恐懼和悲傷所驅動。我感到某種壓力,我應該要轉向討論全然結構性的厭女情結案例,或隱晦、慢性且積累的厭女情境。

但是,儘管這些都是很重要的現象,值得研究,而我也在接下來的內容裡持續這麼做,但我一度懷疑起自己最初那個想要轉開視線,而非改變視角並擴充關注焦點的直覺反應。我一度憂慮這種直覺會對我的思考有負面影響,或反應了一種知識分子的怯懦。女性主義哲學當然不應該只專注於男性支配、父權、有毒的男子氣慨和厭女情結上。儘管某些學術中堅分子經常聲稱這些分析已經過時,但一個事實否定了這種說法:當我在二○一四年五月開始這部寫作計畫時,市面上尚未有任何一本書籍或長文,對厭女情結做出這樣的分析。我認為,這類有點老派、不時尚的分析有其價值,而且我們可能需要更多這類的分析,這個想法在二○一六年的美國總統選舉過程中得到了支持,緊接著更因為唐納.川普(Donald Trump)當選的結果而被強化。有毒的男子氣概和厭女情結現今一點都不罕見(若真是那樣該有多好)。

我也相信我們在此的分析越清晰越好。我發現我們討論不同階段女性主義的方式和其他政治論述領域相當不同,為什麼?因為針對女性主義的思考存在著一種根深柢固或被假定的荒廢感,卻沒有修正的模式、補充和新的討論中心。

我反覆說明這點,因為我相信,許多時候我們在自身的思考和行動中所傳達與執行的社會力量,遠遠超過於我們所能夠意識或發掘到的程度,有時甚至和我們外顯的道德信仰與政治承諾明顯相悖。因此,我們可能會透過一種事後的合理化來說服自己,不要太嚴格地看待仍在我們的文化中殘留運作的父權力量,與此同時,父權力量則聚集在一起,在背後嘲笑我們,並因我們的缺席而日益茁壯。在我心情糟糕時,我會想像現場有派對帽和汽笛。

另一個風險則是,個人主體不會因為厭女行為而受到責怪或承擔責任。如同你將在本書前言中讀到的,我相信,責怪在此有其限制,但是如果我們斷然地認為我們不應該用一種會令人難堪的角度來考量個人行為,那麼,就這些主體而言,結果將會變得不出所料地溫良,甚至禮貌。某些方面來說,這會讓事情變得容易,且觸發較少焦慮,而這讓我很困擾,所以我在這裡花了很多時間思考那些以社會制度為背景或被社會制度所鼓勵,進而傳達與大量地供給力量給厭女社會的主體們。

整體來說,在撰寫本書時,我試著要自己目光長遠、嚴格、不自在,有時候從令人不適的角度,還有很多時候則是痛苦地使用錯誤的方式、在錯誤的時間、以錯誤的順序,檢視所有看起來錯誤的領域。因為我擔心自己忽略了某些值得考慮的面向,它們可能在我眼前而我卻未能察覺,或被我們慣常的道德和情緒支點所遮掩。有時我發現這種面向並不存在,或是它們存在但我卻未能發現,這些內容最後便沒有被呈現在本書裡頭;但有時我會發現,一個例子裡的值得學習之處比我原本想像得更多。動機、主題和模式會慢慢浮現,它們的一致性令我驚訝,而新的、豐富的思考路線會毛遂自薦。因此,最終我很高興自己相信了不聽從直覺的決定,而是相反,在談到厭女情結時,試著去脫離常軌。

多虧了許多人的知識和道德支持,我才能夠留在這條(彎曲的)路徑上,並堅持這個計畫。首先是我的父母,羅伯與安,以及我的妹妹露西,和他們相隔了半個世界的距離,我每一天都很想念他們。我很感激在我成長的家庭裡,嚴肅的道德對話伴隨了因荒謬的社會和政治事件而生的歇斯底里大笑。我也很感激我的前任顧問和目前的督導,以及我的朋友和同事們。我想要特別感謝(以下順序隨機)莎莉.哈斯蘭格(Sally Haslanger)、瑞.朗頓、理查.霍頓(Richard Holton)、茱莉亞.馬可維茲(Julia Markovits)、麥特.戴斯蒙(Matt Desmond)、毛拉.史密斯(Maura Smyth)、傑森.史丹利(Jason Stanley)、阿瑪蒂亞.森(Amartya Sen)、蘇珊娜.席格(Susanna Siegel)、南西.鮑爾、蘇珊.布里森、蜜雪兒.科許(Michelle Kosch)、漢娜.蒂爾尼(Hannah Tierney)、威爾.史達爾(Will Starr)、莎拉.莫瑞(Sarah Murray)、泰德.布雷南(Tad Brennan)、德爾克.派爾布姆(Derk Pereboom),與約書亞.柯恩(Joshua Cohen),他們幫助我思考與改進書中的想法。我要感謝凱瑟琳.波金(Kathryn Pogin)和大衛.史勞伯(David Schraub)的精采評論(分別發表於二○一六年一月的耶魯意識形態研討會和二○一七年二月的加州大學柏克萊分校)。我亦要感謝許多評論者,包括伊曼尼.派瑞(Imani Perry)、安柏.阿里.佛洛斯特(Amber A’Lee Frost)、蘇珊.布里森、克莉絲汀娜.霍夫.索默思(Christina Hoff Sommers)、道格.漢伍德(Doig Henwood)、塔利.曼斗柏格(Tali Mendelberg)與薇薇安.高爾尼克(Vivian Gornick),他們大方地回應我的前作《厭女情結的邏輯》(The Logic of Misogyny)(Manne, 2016d),該文是《波士頓評論季刊》(Boston Review)二○一六年七月號中一個論壇裡的主題論文。

我非常感激協助我的學生們,尤其是那些幫我整理資料,並在我二○一七年春季學期所開設的研究生討論課上與我分享他們精彩洞見的人,包括碧央卡.塔考卡(Bianka Takaoka)、李恩婷(En Ting Lee)、阿德南.穆塔利比(Adnan Muttalib)、艾咪.拉米雷茲(Amy Ramirez)、班傑明.賽爾斯(Benjamin Sales)、艾琳.傑爾柏(Erin Gerber)、伊莉莎白.思奧斯蓋德(Elizabeth Southgate)、奎特利.高諾特(Quitterie Gounot)、亞歷山大.柏格林(Alexander Boeglin),與艾瑪.拉格渥(Emma Logevall)。我也要向曾參加過我針對這個主題的演說的觀眾們致上謝意,包括在哈佛大學、普林斯頓大學、加州大學柏克萊分校、威斯康辛大學麥迪遜分校、匹茲堡大學、康乃爾大學、北卡羅萊納大學教堂山分校、杜克大學、皇后大學、倫敦國王學院、康乃狄克大學(在一場由哲學系的「不正義聯盟」所舉辦的「支配性言論」研討會上),以及一場由金.馬龍.史考特(Kim Malone Scott)所主持、由《波士頓評論季刊》在矽谷所舉辦的活動上。因為許多人在這些令我收穫豐富的拜訪活動中提出的敏銳問題,我的思考得以改變、進步,這同樣也要歸功於豐富的電子郵件往來(儘管我的壞習慣總讓我想要給予一個妥善的回覆,而非即時的回覆),以及自二○一四年十月起我開始投入公共書寫以來,一路上與我工作過的編輯們。我曾一度列了一張名單,但名單實在長得令人不好意思,而且還是有可能因為我的記憶缺失而遺漏一些人。還有我所珍惜的臉書友人們,我覺得很幸運,在我的電腦裡存在著這樣的一個社群,以及來自世界各地的聰明人們,其中許多人助我良多,讓我整理出那些才剛萌芽的想法。綜合各方面,在這段旅程裡,我很感激能有許多人的支持和幫助,不論我將他們的洞見納入本書的過程中有多少缺失。對於金妮.法比爾(Ginny Faber)和茱莉亞.透納(Julia Turner)兩人一絲不苟又敏銳的審閱與編輯,我不僅印象深刻,更是滿懷感激,後者出色地處理了製作本書的相關事務。

最後,我想要特別感謝兩個人,如果沒有他們,這本書──伴隨著它所有的缺點和不足──不可能問世。他們仔細地閱讀了每一個版本的每一個部分,有時甚至讀了不只一次,更別提那些最後未被納入書裡的瑣碎內容。第一個人是我的責任編輯,彼得.歐林(Peter Ohlin),他在這段過程裡逐步給我鼓勵,我無法想像有其他編輯可以給予更多支持、更有耐心,或是在沒有丁點「男性說教」的影子下提供編輯建議。這本書因為他冷靜的監督和優秀的判斷而受惠良多。

最重要的,我要感謝我的丈夫,丹尼爾.曼恩(Daniel Manne),他是我超過十年的伴侶,並和我一同扶養我們的三個毛小孩──我們的柯基犬「麵包粉」以及我們的兩隻貓「艾蜜莉亞」跟「佛雷迪」(願牠一路好走)。如果沒有我的家庭生活給予我的光亮、歡笑和愛,以及在現實生活、情緒和知識面向上來自丹尼爾的道德支持,我是無法撐過這樣一個灰暗又令人氣餒的素材的。如果沒有和他一起即興創作,我的許多想法(再一次的,儘管它們的最終成果有其限制,而我為那些限制負有全部責任)不會有得見天日的一天。此外,是丹尼爾讓我注意到本書中所提到的許多案例,他也親身激勵了我──身為律師,他為家庭暴力受害者提供免費的法律辯護,並在哈佛大學跟隨黛安娜.羅森費爾德(Diane L. Rosenfeld)教授研究親密伴侶暴力。最後,在他典型的靈光一現裡,他想出了「同理他心」(Himpathy)這個詞。

以最深的愛與感謝,我將本書獻給丹尼爾──尤其因為他幫我找到了我的文字,並且鼓勵我使用它們。

Down Girl: The Logic of Misogyny

譯者:巫靜文

出版社:麥田

出版日期:2019-12-07

ISBN:9789863447177

定價:520元 特價:520元 |