第一章 生產時的意外

羅絲瑪麗出生時出了點狀況:產科醫生因病患眾多遲到了,護士為了等醫生前來才接生,硬將她擋在產道內兩個小時,埋下她日後發展遲緩的因子。

她的母親羅絲才華出眾,但為了父親的政治前途,捨進步的衛斯理學院不讀,改讀天主教辦的聖心書院。這改變了她的人生觀,以致日後以丈夫和孩子為重心,從而大大影響了羅絲瑪麗的境遇。

第二章 委屈的才女,強勢的母親

羅絲瑪麗的母親羅絲在婚前,是經常伴隨市長父親活躍的明日之星。然而婚後,她接連懷孕生子,照顧孩子、管理僕傭等家務,令她覺得生命徒然流逝。當時美國女性在爭取自由和權益上頗有斬獲,她看在眼裡內心充滿矛盾。這時她所受的天主教教育影響了她,最後她認定,唯有稱職扮演好妻子這角色,她才能夠回到公眾舞台——而她眼前她的「事業」,便是她的孩子。

第三章 落於人後

羅絲瑪麗學會爬、會站、走路和開口說話的時間,都比哥哥們晚,母親羅絲起初以為,這是性別和個性不同造成的,然而更小的孩子出生後,發展狀況也漸漸追過姊姊。當時盛行優生學,這運動認為人分成優生和劣生組,劣生組繼承了不良基因,最好強迫節育,有的人甚至不配活著。當時對智能障礙和精神疾病瞭解不多,羅絲和喬只能艱難摸索著教育好這與眾不同的女兒。

第四章 頻繁轉學

喬和羅絲原本堅持在家教養羅絲瑪麗,但終因力不從心,加上擔心外人閒言閒語,終於在大女兒年僅十一歲時,送她到私人寄宿學校就讀,自此羅絲瑪麗生理上和心理上都開始了一連串轉折。由於與家人分離、得適應新環境,加上先天能力本就不足,怎麼努力都達不到雙親及老師的標準等等,她成了校方的燙手山芋,以致一再轉校,這致使她感到不安、失落、不解,脾氣也漸漸愈來愈不受控制。

第五章 短暫避風港:蒙特梭利學校

喬兩度成功達成羅斯福總統委派的任務,因而被擢升為駐英大使,舉家遷至英國,全家自此成為鎂光燈下的焦點。羅絲精心經營著賢妻良母的形象,除了時不時讓孩子拋頭露面滿足媒體的好奇、為丈夫籌劃社交活動,也將孩子在學校安頓好。羅絲瑪麗的學校採用蒙特梭利教學法,她只要作自己便備受讚賞,這使得她愈來愈有自信,完成了許多以前做不到的事。可惜隨著德軍轟炸英國本土,她不得不返回美國……

第六章 競爭激烈的家,是她的戰場

從英國返美後,羅絲瑪麗得再次重新適應新環境,也仍需要密切的協助。只不過,現在陪她的不是專業而有愛心的修女,而是個性急躁、總是要孩子成為贏家的母親;跟她相處的不再是年幼學生,而是外向活躍、生活愈來愈多采多姿的兄弟姊妹。她難以適應,狀況急速惡化,經常失控並且大發脾氣,半夜甚至在外遊蕩,經歷的事聽來驚悚可怕。喬和羅絲認為她不只有智力障礙,還有精神紊亂,一定要趁著出大亂子前解決問題。

第七章 一勞永逸的方法

喬開始為兒子日後從政鋪路,他非常擔心羅絲瑪麗遭人性侵或惹出其他醜聞,威脅到甘迺迪家的發展。他告訴羅絲「大腦額葉切斷術」聽說能讓人變得正常,羅絲請女兒姬克調查這種手術是否可行,得知手術結果「不好」,有些患者術後完全變了個人。但喬執意賭這一把。醫生在羅絲瑪麗頭上鑽洞,用刮刀切斷腦部某些連結,結果羅絲瑪麗先是變得語無倫次,接著不再說話,頭往一邊傾,此後幾近完全失能。

第八章 羅絲瑪麗,再見了

羅絲瑪麗手術失敗後,被送到精神療養院,前幾年僅有喬偶爾去探望她。母親羅絲經常將所有家人的近況寫成信,請祕書打字好幾份,寄給所有孩子,但羅絲瑪麗手術失敗之後,她在信中甚至開始絕口不提這個女兒。他的兄弟姊妹平日各忙各的,也沒特別注意到她從生活中消失了。羅絲瑪麗其實沒有失去所有認知能力,和家人失聯,令她復健恢復的過程既痛苦、又孤單。

第九章 因為她,他們決定改變社會

約翰‧甘迺迪再度角逐參議員之前,探訪了羅絲瑪麗。他知道大妹動了手術,但不清楚結果,眼前的景象讓他嚇壞了,頓時發現自己有責任支持保障殘障者的立法。後來他當選總統,妹妹尤妮思說服他成立相關研究單位,並且最終促成了「特殊奧運」成立。家裡最小的弟弟泰德在麻州擔任參議員長達四十七年,支持身心障礙者不遺餘力,任內提出了數百條與身心障礙者相關的法案。

第一章 生產時的意外(節錄)

(一九一八年)九月十三日星期五,肚子裡懷著老三的羅絲.甘迺迪(Rose Kennedy)開始感覺到肚子一陣陣劇痛。家裡請來負責在懷孕後期照顧她的護士,立刻通知了羅絲的產科醫生弗烈德瑞克.古德(Frederick L. Good),請他盡快前來。當時甘迺迪一家人住在波士頓郊區布魯克蘭鎮(Brookline)比爾斯(Beals)街八十三號。羅絲的前兩胎——當時三歲的小約瑟夫.甘迺迪(Joseph Patrick Jr.,小名小喬)和十六個月大的約翰.甘迺迪(John Fitzgerald Kennedy,小名傑克〔Jack〕),都是在家裡出生的,羅絲打算這一胎也在家裡生產。在那個疾病恐慌的年代,懷孕過程能夠一切順利,身為虔誠天主教徒的羅絲已經充滿了感恩。

一九一七年到一九一八年的戰爭期間,西班牙流感肆虐全球,在世界各地奪走了上千萬條性命,遭受感染的人更是不計其數。一九一八年,病魔把魔爪伸入了波士頓,開始襲擊波士頓居民。到了那年九月中旬,已經有五千多名波士頓居民感染了西班牙流感。有如瘟疫一般的西班牙流感,一年內侵襲了美國三次,這次是第二波。戲院、學校、會堂、教堂等公共場所都被迫關閉,政府也要大家盡量別出入公共場合,以免疫情繼續擴大。波士頓和郊區的地區醫院和診所裡,人滿為患。過去有流感侵襲時,受威脅的通常是年幼的孩童和年長的老人,但是這一次不一樣,原本身強體健的一些青年男女也難逃其害。才剛打完第一次世界大戰,甫從歐洲凱旋歸來的年輕士兵紛紛感染了肺炎、引發呼吸衰竭,因而死亡的數以千計。一名當時在波士頓日以繼夜工作的護士表示,疫情最嚴重時,「整座城市彷彿正邁向死亡,每戶人家都有病危的人,街上到處在舉辦喪禮」。在短短的六個月內,有將近七千名波士頓居民病逝。

所幸,羅絲和丈夫喬(Joe)(老約瑟夫.派屈克.甘迺迪〔Joseph P. Kennedy Sr.〕)家裡,沒有遭受這個致死病毒波及,兩個年幼的孩子都安然無恙。他們聘來的這名護士,每天都會幫羅絲和懷裡的胎兒做例行檢查。她會聽聽孩子和母親的心跳、從產道診察胎兒的位置、記錄胎兒在子宮內活動的情形等,待醫生來看診時,再仔細向醫生報告這些結果。她在發現羅絲有產兆後,立刻通知了古德醫生,緊接著將羅絲的房間布置得像醫院裡消毒過的產房,同時吩咐女管家和傭人去燒熱水,並再三確認醫生待會兒可能會用到的器材或儀器,都在伸手拿得到的地方。

這名護士受過最新的產科護理訓練,她謹記著受訓期間護理手冊上的一段話:產科護士負責照顧的病人有兩個:一是懷孕的母親,一是尚未出世的孩子。「萬一不幸,母親在醫生還未抵達前死去,」《產科護理》(Obstetrical Nursing)指導手冊上這麼寫道,「這名護士不管對醫生或是對這個家庭,都難辭其咎。」這樣的訓誡讓照顧產婦的護士處於兩難:她受過的訓練一方面教她如何接生,但另一方面又建議她等候醫生來接生。羅絲的陣痛愈來愈劇烈了,但是這名護士不能為羅絲施打麻醉,因為她既不是醫生,也不是麻醉師。這種事,恐怕只能等和古德醫生,還有和他合作的麻醉醫師愛德華.歐布萊恩醫生(Edward J. O’Brien)抵達時,才能進行。

只不過這一天,醫生還沒到,孩子就進到產道了。隨著陣痛一波波加劇來襲,羅絲也按捺不住的把孩子往外推。護士要她保持鎮靜,希望她撐過每一次陣痛,壓抑住把孩子往外推的衝動。但是孩子已經等不及了,她的頭就要出來了,這在生產過程中是極為關鍵的階段。當時的人已經明白,孩子在產道裡待太久,會有缺氧的情形,大腦可能因此受損,導致生理缺陷。

為了照顧眾多流感病患,羅絲的醫生遲到了。護士要羅絲夾緊雙腿,阻止嬰孩誕生。即便她是受過訓練的產科護士,還是選擇不接生這個孩子。

「我對我的產科醫生充滿信心,」羅絲在多年後這麼寫道。「我也對上帝有信心……我深信,一旦身體承受的痛苦結束,我就可以迎接喜悅了。」一旦孩子出生,就沒事了,她心裡這麼想。然而,提供病人最好的照料,或許不是古德醫生和同僚的行事原則。那年代健保尚未問世,提供高社經地位的波士頓人醫療服務,可以為他們帶來非常穩定而優渥的收入。如果古德醫生錯過接生孩子的機會,他損失的接生費與新生兒照顧費用,高達美金一百二十五元。併攏雙腿還是阻止不了孩子出生,於是護士採取了更加危險的手段:她用手擋住孩子的頭,讓她繼續停留在產道內,受盡了兩個小時的折磨。

終於,醫生來到甘迺迪家了,那時是晚上七點鐘,他接生了羅絲這個看似健康的寶寶。甘迺迪夫婦在《波士頓環球報》(Boston Globe)上宣布了這名嬰孩誕生的消息:「繼兩個健康的男孩後,家裡的孩子房又添了一名秀麗的小姑娘。」祝賀的鮮花、卡片從四面八方湧來。孩子依母親的名字取名,叫小羅絲.瑪麗.甘迺迪(Little Rose Marie Kennedy)。小時候家人叫她蘿西(Rosie),長大後叫她羅絲瑪麗(Rosemary),她將擁有來自父母雙方的疼愛與照顧。

第七章 一勞永逸的方法

或許家裡其他人還沒想這麼多,但至少喬是注意到了——羅絲瑪麗的行為,已經開始為甘迺迪家在政治、經濟和社會上的發展,帶來了威脅。她在聖格特魯德時,會半夜偷跑到外頭去,暴露在受到性侵,或是與來路不明的人勾搭的危險。喬自從一年前從倫敦回到美國,卸下駐英大使的身分後,便不再具有政治光環了。現在的他把重心擺在做生意和投資上,經常得出差到紐約和華盛頓特區,另外,他也開始為大兒子日後從政鋪路,在這種情況下,他可不容許有個女兒未婚懷孕、染上性病,或是其他有損名譽的事發生。家裡的護士露艾拉.漢尼希認為,喬「很怕羅絲瑪麗惹上麻煩,或是被綁架之類的。另外,最好也不要讓她到公共場合,免得她逃跑」。但是完全不讓她在公共場合出現是不可能的。「最好有個『一勞永逸』的方法,」漢尼希回憶起喬當時的態度,「這麼一來,就沒有困擾了。」從聖格特魯德寄來的報告,讓喬再次對家族的聲譽深感憂慮,也愈來愈擔心女兒的心理和生理健康狀況。

據說,喬還在英國的時候,就曾經和醫生討論過,一種針對嚴重精神疾病採取的實驗性大腦手術,手術名稱為白質截斷術(leucotomy),或前額葉白質切斷術(prefrontal lobotomy)。但這項手術並不是在他擔任大使的任內進行,代表他當初還沒有真正遇到這方面的專家。比較有可能的狀況是,他回到美國後,才透過湯瑪士.穆爾的介紹,認識了幾個這方面的先驅,特別是喬治.華盛頓醫學院(George Washington University Hospital)的華特.弗里曼(Walter Freeman)醫生,和他的合作夥伴詹姆士.瓦特(James Watts)醫生。他們兩人是美國當時執行這類精神外科手術的權威。弗里曼和瓦特是喬治.華盛頓醫學院的教員,在華盛頓地區的精神病與神經外科領域,頗享盛名。穆爾和聖伊莉莎白醫院的精神科醫生,有合作嘗試一些治療兒童精神疾患的新方法,而弗里曼和瓦特也在聖伊莉莎白醫院進行研究,所以喬很可能是透過穆爾與他們接洽的。

喬跟羅絲提了這個可能的治療方法,或許可以「治癒」羅絲瑪麗的智能障礙,以及愈來愈頻繁的情緒波動,以及無法預測的行為。羅絲和喬或許也讀了一九四一年五月間某一期《週六晚間郵報》(Saturday Evening Post),上頭有一篇文章,大肆讚揚了弗里曼和瓦特等人從事的這項手術,表示這種治療方法可以將「原本給人帶來麻煩、製造困擾」的精神病患者,「變成對社會有用的人」。但是這篇文章也提到,有些神經學方面的專家是「完全否定」這種技術。過去二十年來,為了讓羅絲瑪麗在社會正常而獨立的生活,羅絲不斷尋找解答,她諮詢過普通科醫生、精神科醫生、老師和各種專家,得到了無數答案和建議,有人建議永久住進療養院、有人建議吃藥,或是其他生理和心理治療,但是沒有一個方法達到她期望的結果。這個過程讓她筋疲力盡,也變得格外謹慎。

這一次,羅絲請姬克幫忙調查這種精神外科手術是否可行。一九四一年春天,姬克在紐約完成學業後,便搬到了華盛頓特區,在《華盛頓時代先驅報》(Washington Times-Herald)的總編輯法蘭克.沃爾德羅普(Frank Waldrop)底下工作,擔任社會專欄作家。有一個名叫約翰.懷特(John White)的記者曾經和姬克共事,他後來告訴歷史學家羅倫斯.利莫(Laurence Leamer),那年夏天和秋天,他剛好在研究一系列與聖伊莉莎白醫院有關的,精神疾病患者接受治療的故事,姬克對這議題顯得很有興趣。

姬克向懷特透露她姊姊智能不足,而且有其他精神狀況的事,也詢問了關於前額葉白質切斷術的事。在美國,這種實驗性大腦手術實施不到三年,接受過這項手術的病人不超過一百人,而且幾乎都是由弗里曼和瓦特醫生,在附近的喬治.華盛頓醫學院操刀的。懷特可能告訴了姬克,聖伊莉莎白醫院雖然支持弗里曼和瓦特的研究,但是並沒有進行這項實驗性手術需要的設備。手術過程中,醫生會切斷與額葉和其他大腦部位相連的白色纖維狀結締組織,藉以改善某些精神病患嚴重暴怒的情形,並緩解他們在心理與生理所受的各種痛苦。懷特告訴姬克,手術的結果「並不好」;他親眼見過,有些患者在手術後「不再那麼憂慮,但是卻失去了自我,原本的人就這麼不見了」。

姬克很快把調查結果告訴母親。「母親,不要,我們不想要羅絲瑪麗發生這種事,」姬克這麼說。「謝謝妳告訴我這些,」羅絲的外甥女凱莉.麥卡錫記得,羅絲是這麼回答的。

如果羅絲有告訴喬,她對這項手術感到不安,那麼,喬顯然沒有聽進去。她後來告訴朵瑞絲.卡恩斯.古德溫:「這件事是喬獨自做的決定。」他詢問了各領域裡的傑出專家,也在該年秋天,直接和弗里曼醫生接洽,討論這個前衛實驗的進展。喬是不是還有尋求過其他治療方式,無從得知,一九四一年的新興療法還有電擊、胰島素誘發昏迷等,也都逐漸受到精神科醫生和神經外科醫生擁戴。甘迺迪家聘的護士漢尼希在幾年後提到,喬通常會跟她詢問與孩子的健康問題,但這次他沒有這麼做。「我想,他已經知道我的答案了,」她這麼解釋。

雖然弗里曼不斷向同儕們吹捧這項技術,但是那個時候,地方性與全國性媒體對前額葉白質切斷術的研究,仍非常有限。由於看不下去《華盛頓時代先驅報》那篇一面倒支持這項手術的文章,《美國醫學會期刊》(Journal of the American Medical Association)在一九四一年八月發文警告大家,在還沒有進一步證實之前,不建議大家採取這種手術。那年稍早,弗里曼曾經參加了美國醫學會在克里夫蘭舉行的年會,並在小組上討論了前額葉白質切斷術的成效。針對弗里曼的報告,期刊編輯委員會的反應是「雖然這個手術改善了某些精神病患的情況,但是也有證據指出,這類手術可能造成嚴重缺陷」。《里奇蒙快報》(Richmond Dispatch)首先報導了美國醫學會的警告,在一九四一年八月的報紙上指出,「科學上對額葉的確切功能,了解還很有限,」這項手術應該被列為試驗階段看待。

雖然前額葉白質切斷術不被建議用來治療智能或發展障礙,但是弗里曼跟喬確保這項大腦手術的效果。「醫生告訴我父親這是個好方法,」尤妮絲告訴傳記作家羅伯特.柯赫蘭。弗里曼的共事夥伴瓦特也表示,這個方法可以減緩羅絲瑪麗「激躁不安的憂鬱情形」。手術後的羅絲瑪麗會變得溫順,不再情緒化。

弗里曼和瓦特醫生當時是在喬治.華盛頓醫學院,教導和執行這項實驗性質的精神外科手術,因為鄰近的聖伊莉莎白醫院雖然是治療精神疾病的前鋒,卻不願意讓他們在醫院裡動這種手術。聖伊莉莎白是聯邦政府於一八五五年成立的醫院,原本的名字是政府精神病醫院(Government Hospital for the Insane),在南北戰爭期間被稱為聖伊莉莎白醫院。

當時,有成千上萬受傷的軍人湧入這家醫院,接受緊急治療。戰爭結束後,整個十九世紀到二十世紀初,聖伊莉莎白醫院持續治療南北戰爭的退伍軍人,以及有精神問題或是有神經創傷的人,最終成了一間傑出而且頗具規模的公立精神病醫院。醫院治療過大約七千名患者,它在精神學科的研究與訓練,還有長期看護的設備,都是世界各地臨床計畫和機構的典範。但是醫院院長威廉.懷特(William A. White),不願意讓弗里曼和瓦特以他們的精神病患進行實驗。他認為那是具有高風險的手術,不但這些患者沒有辦法自己做決定,他們不知所措的家人也沒辦法替他們做決定。最後,醫院只答應讓弗里曼和瓦特在病房觀察病人、解剖去世的病人遺體。

精神外科在當時並不普及,在美國,只有少數醫療單位在這個領域有所涉獵。喬和弗里曼談論這事的當時,只有麻州的麻州綜合醫院(Massachusetts General Hospital)和麥可倫醫院(McLean Hospital),以及德拉瓦州、賓州、明尼蘇達州、紐約州、密蘇里州、新澤西州和康乃狄克州的州立精神病醫院,用部分病人進行試驗。再者,弗里曼醫生其實只是精神科醫生,不是外科醫生。他不認為精神疾病的手術治療需要多精闢的外科訓練,需要神經外科醫生花那麼多年學習。神經外科醫生雖然不同意他的說法,但是當時這項手術也還沒有認證的方法,所以當時的外科醫生就算想阻止弗里曼,也無從下手。和弗里曼合作的瓦特醫生是外科醫生,一開始的手術多是由弗里曼指示,由他操刀的,但是到了一九四○年代中葉,弗里曼也親手做前額葉白質切斷術了。

在那個時代,大家對大腦的發展與運作機制背後複雜的科學,都還尚未明白,但是弗里曼和少數幾位來自世界其他角落的醫生確信,前額葉白質切斷術,正是大家一直以來在尋找的答案,認為它可以治癒重度憂鬱症、精神疾病,還有暴力、情緒不穩和過動行為。但是,從來沒有人認為這個方法,適用在智能發展不足的人身上。這項手術可能為病人生理與心理帶來不同程度的副作用,而且絕大部分的患者都吃了不少苦。治療的成效也非常有限,業者宣稱的效果顯然只是個例,和集結起來的結果差距頗大。

華特.弗里曼醫生和他的同僚們大肆宣傳少數成功的例子,避而不談失敗的個案。在失敗的例子中,患者可能完全失去認知能力,甚至死亡,而且發生的機率高得令人害怕。這些專業人士卻表示,手術會失敗都是患者的錯,可能是他們生理狀況不良,或是已經受損的心理狀況造成的。然而。一九四一年夏天,就在美國醫學會對前額葉白質切斷術提出警告,要求更多研究結果的同時,弗里曼和瓦特依舊沒有停止為病人安排前額葉白質切斷手術。「太不可思議了,」《美國醫學會期刊》寫道,「徹底破壞這個部位的大腦的手術,竟被認為是讓患者恢復成完全正常的方法。」一直以來,喬的強項就是懂得收集資訊,並利用蒐集到的資訊,做出正確的分析判斷。就算弗里曼和瓦特沒有很誠實的,將可能發生的副作用全盤供出,他也一定對這項手術的風險頗為了解。

雖然這是一項有死亡風險和一定破壞程度的手術,但是當時的美國醫療或法律系統,還沒有要求病人要簽署知情同意書。所以像羅絲瑪麗這樣的患者,應該是被強迫住院,並施以未經她本人同意的手術的。一直要再等幾十年,這種強調病人也有權力,決定自己要採用什麼醫療方式的法律,才會落實。精神病院裡的女性比率要高過男性,因為做決定的通常是她們的先生或是父親,他們的決定權往往高於當事人。一直到一九六○年代,醫生才有充分告知病人治療潛在風險的醫療與法律責任,但即使到了一九七○年代和八○年代,依舊還有爭議。

弗里曼和瓦特把病人當成個案研究;在他們利用病人進行實驗的過程中,既沒有任何保護措施,也沒有透過醫生制定的標準流程或要求。第一樁前額葉白質切斷術發生在一九三五年的歐洲,做這項手術的,是葡萄牙的神經外科醫生艾加斯.莫尼斯(Egas Moniz)。雖然備受批評,但是莫尼斯仍堅信,阻斷額葉與大腦其餘部分的連接,是一種有效的療法。他的第一批實驗對象,是有妄想型思覺失調症與抑鬱症的患者,手術之後,病人的狀況似乎有了改善,也因為這樣,莫尼斯才會想要繼續朝這個方向研究。但是事實上,這些患者的病情都只是暫時紓解而已。慢慢的,手術的後遺症開始浮現,患者的病情甚至比手術前還要嚴重。很諷刺,也很令人難過的,一九四九年,莫尼斯獲頒了諾貝爾醫學獎,截至那時,世界各地已經有數千名患者接受了這樣的手術,有些人因而終身殘障,還有些人甚至因而死去。

就只是少數幾個精神科醫生的看法,再加上一個缺乏正規程序的醫療系統,既沒有統整的分析醫療過程,也沒有評估手術風險。大家對於哪些疾病可以受惠於前額葉白質切斷術,根本沒有共識。但是由於當時沒有太多治療選擇,一些精神科醫師和神經外科醫生,於是將前額葉白質切斷術,視為精神疾病、憂鬱症和智能障礙的神奇療法。除了患有重度憂鬱症的病人,前額葉白質切斷術和其他神經外科手術,也被用在有不明暴力傾向、思覺失調症、強迫症、長期疼痛和躁鬱症等情緒問題的患者身上。另外,習慣性犯罪的人、犯罪的少年,還有行為異於傳統常規和保守界線的人,都被視為接受這種治療方式的候選人。有醫生甚至嘗試,用它來治療一般認定的認知缺陷,像是同性戀、慕雄狂(nymphomania)、犯罪行為,以及大麻或是藥物上癮。弗里曼稱這些人為「無法適應社會的人」。在接受前額葉白質切斷術的患者中,女性佔了多數。有憂鬱症、躁鬱症,或是以當時的社會與文化標準來看比較淫蕩的女人,像是性慾較外顯的單身女性,都被認為是接受這種手術的人選。

麻州貝爾蒙的麥可倫醫院是美國頂尖的精神病院,一九三八年到一九五四年間,在這裡接受前額葉白質切斷術的病人中,有百分之八十二是女性。如果以整個美國來看,雖說精神病院的患者以男性居多,但是在所有接受前額葉白質切斷術的病人中,女性還是佔了百分之六十到八十。

喬沒有知會羅絲和其他孩子,就擅自幫羅絲瑪麗安排了這項手術,而且希望愈早進行愈好。除了不人道的弗里曼急欲想進行手術,迫切需要控制羅絲瑪麗的行為,也促使喬私自做了這個決定。

一九四一年十一月十日,聖格特魯德的湯瑪士.穆爾再度寫信給喬,告知一些羅絲瑪麗持續有的問題。十一月二十八日,喬在寫個某個朋友的信中提到,他要前往華盛頓,「去探望我在那邊的兩個孩子」,但事實上,他住在華盛頓的孩子,應該有傑克、姬克和羅絲瑪麗三個。二十三歲的羅絲瑪麗,這時已經住進了喬治.華盛頓大學附設醫院。一九四一年的後九個月,弗里曼和瓦特幫包括羅絲瑪麗在內的二十八位患者,執行了手術。截至那時為止,他們已經給將近八十位患者做過手術了。

喬有沒有告訴羅絲瑪麗,她將要接受手術?羅絲瑪麗有提出任何疑問嗎?喬有照實回答嗎?他有沒有告訴羅絲瑪麗,那是他想要她做的事,但是決定權在她呢?喬知道羅絲瑪麗很愛她的「爹地」,不會讓他失望的。喬有告訴羅絲瑪麗,她的行為讓他失望嗎?她知道她的母親、兄弟姊妹都很擔心她、害怕她出事嗎?她做何感想呢?我們只能憑想像去猜測這些問題的答案了。

當初不知道是誰帶羅絲瑪麗到醫院的,或許是喬,或許是艾迪和瑪麗.摩爾,也可能是聖格特魯德的人。到了醫院後,醫生和護士應該會跟她解釋必須把她的頭髮剃掉,那個愛漂亮、也喜歡人家稱讚她漂亮的羅絲瑪麗,現在竟然得剃掉頭髮,她有說不要嗎?弗里曼的十號病人就是這樣子——弗里曼說她因為「過度重視」她的捲髮,所以一直不願意接受手術。在瓦特醫生一再保證會「竭盡所能……保住她的頭髮」,這個病人才答應接受手術。弗里曼認為這樣的考量根本不重要,因為手術結束後,這些病患就不會再「過分」重視外表了,那時候他們和別人談起這件事時,將會落落大方的提到他們曾經剃光頭髮。

手術過程中,羅絲瑪麗會被綁在手術檯上,然後在頭骨接近兩側太陽穴的地方做局部麻醉,接著,瓦特會在這兩處鑽洞。根據弗里曼和瓦特的說法,只有極其不安和陷入「恐慌狀態」的患者,才得動用鎮靜劑。病人恐慌反應肯定會隨著手術進行愈來愈明顯,但是醫生們卻認為,患者在手術過程中最好是清醒的,這樣醫生才能隨時監測手術的效果。弗里曼和瓦特當然也注意到,大部分的患者都對這項手術感到緊張害怕。在他們的描述中,患者「必須承受無法言喻的折磨,他們的手腳會被綁在手術台上,頭髮一直剃到頭頂,然後眼睛用毛巾或布包起來,讓他們看不到外界」。接著,「會聽到儀器發出的聲響,抽吸裝置發出的噪音、電燒冒出來的火花等」。有患者表示,他們巴不得生命在當下結束,有些人則大叫救命。但是醫生們卻表示,這些害怕的狀況都是有益的,當病人承受的痛苦達到某個境界,「就不會再注意到手術帶來的其他痛苦了」。

瓦特照著弗里曼的指示,在羅絲瑪麗的兩側太陽穴附近開始鑿洞。羅絲瑪麗可以清楚聽到,手術器材在她的頭骨上「開洞」的聲音。「或許是因為頭骨直接承受了壓力,所以一旦開了洞後,患者的恐懼會更加明顯,」兩位醫師這麼描述,「而且這種穿鑿的聲音,一點兒也不輸給在牙齒鑽洞的聲音。」毫無疑問,羅絲瑪麗可以感受到「白質切斷器」(leucotome)劃過大腦硬膜時造成的疼痛,這個白質切斷器是弗里曼和瓦特自己研發的,專門用來做額葉切斷術。

瓦特事後回憶起,在幫羅絲瑪麗動手術時,他也是採用例行的方法:「穿過頭骨後,我在大腦上開了一個切口,位置比較靠大腦前面一點。這個切口很小,不超過一英寸長。」接著,瓦特拿起一支寬約四分之一英寸,可以彎曲的特製刮刀,從側邊的鑿孔穿進羅絲瑪麗的大腦,在額葉的部位,一邊刮、一邊轉動刮刀,並往大腦的更深處挖去。弗里曼要羅絲瑪麗唱一首歌,背一些《聖經》經節、講一些關於自己的事、數數,或反覆念十二個月的名稱等。手術進行到這個階段,患者會覺得疼痛已經比較緩和了,但他們還是明顯非常恐懼,呼吸也依舊急促。有些病人會想要掙脫雙手的束縛,或是用「可以弄痛人」的力道抓住護士的手。瓦特表示,羅絲瑪麗有配合要求,唱了幾首歌,講了幾個故事。看一切順利,於是瓦特大膽的剪斷了,更多連接額葉與其他大腦部位的神經末梢。不過,就在他剪了第四刀,也就是最後一刀後,羅絲瑪麗開始語無倫次,漸漸的,她不再說話了。

不用多久,頂多幾個小時吧,醫生們就發現這次手術出了差錯。做了額葉切斷術後的羅絲瑪麗,幾乎完全失能了。弗里曼先前宣稱,這項手術會讓她的個性變得比較溫和,比較不情緒化。但是手術的結果,顯然不是這樣。羅絲瑪麗沒辦法走路,也沒辦法說話了。經過幾個月的物理治療和細心照料後,羅絲瑪麗好不容易可以移動身體,但程度仍然非常有限。她的一隻腿和腳,向內彎成奇怪的角度,所以走起路來非常吃力。她只剩下一隻手臂可以稍微活動,也不大能說話了。這個手術顯然破壞了羅絲瑪麗大腦中,某個非常重要的部分,徹底拭去了她多年來的情緒、生理與智能發展,留下的,是完全沒有自理能力的羅絲瑪麗。在一旁協助手術的護士被這個情形嚇壞了,立刻離開了護理工作,一輩子受這件事的陰影籠罩。

患者切斷額葉後的反應,在幾個小時、幾天、幾個星期內,可以有很大的差異。有些人會嘔吐不停,有些人會有幾個星期、幾個月,甚至更長的時間受尿失禁所苦。他們時而焦躁不安,時而沉靜,大多數的病人都面無表情,眼神呆滯無神。有些病人會去拉扯頭上敷的藥,或是因為困惑害怕,變得很容易激動,經常失控的大哭或大笑。另外有些人,吃飯、梳洗、穿脫衣服都需要他人效勞,就像羅絲瑪麗一樣。甘迺迪的外甥女安.嘉甘在一九六○年代,搬來和甘迺迪一家人同住,也在那時候和羅絲瑪麗熟識,她表示:「醫生們一看到就知道手術失敗了。光從外表看,就知道有問題,她的頭往一邊傾,而且幾乎完全喪失了說話的能力。」

一年後,也就是一九四二年,弗里曼發表了他們在前額葉白質切斷術的研究報告,羅絲瑪麗是數十個案例中的一個。報告裡沒有寫出病人的名字,只用案例號碼表示,所以沒有辦法確認羅絲瑪麗是當中的哪一個。但是失敗的案例,也只有在註解的地方草草帶過。這篇報告的作者有弗里曼、瓦特,以及在大學做研究的希爾瑪.杭特(Thelma Hunt)醫生,報告表示,有幾項試驗的結果在統計上是有正面意義的,像是改善情緒、緩解憂鬱、緩解強迫性或破壞性的個人行為、改善恐懼或焦慮。

但是,他們並沒有提到負面的長期副作用。根據他們自己的紀錄,還有公開發表的研究結果,有許多患者因而變得更好鬥、更刻薄,更難有正面的社會互動。還有些人變得健忘、自我,通常也比較沒有情緒,有時候甚至連對身邊愛他的親人,也漠不關心。有些人會性慾高升,甚至像色情狂一樣。有些患者首次出現暴飲暴食、幼稚的行為、失眠、愛哭和強迫症等。還有些人會開始有類似癲癇發作。病人的尿失禁、緊張症,無法走路或使用手和手臂等自理問題,都為他們的家人帶來無比困擾,但是這份研究卻聲稱「有百分之六十三的案例結果令人滿意」,另外「有百分之十四的存活者結果也不算差」。對於有百分之九的病人因為手術死亡,作者們只是輕描淡寫的帶過,至於剩下百分十四那些手術結果「差」的病人,他們則沒有多提。在一九四一年十二月研究報告完成之際,也就是羅絲瑪麗手術後的一個月,有兩名病人還屬於「有爭議」的狀況,所以沒有列入上述分類。儘管結果看起來很糟,卻一點兒也沒有影響弗里曼和瓦特的看法。而且很令人不可思議的,他們和杭特竟然下了這樣的結論:

『大部分的病人都可以過著相當活躍、正面的生活,他們的生命不再受之前病痛帶來的疑慮與恐懼干擾,他們的智能完好,也開始對外界生活燃起了興趣。當中有許多人在他們邁入成年以來,從來沒有適應得這麼好過。有些人擔起了新的責任,也具備了充足的能量和想像力向前邁進,不再受過去的不安所束縛。所有病人幾乎都發現他們的生命比以前歡樂,他們也更融入生活環境了。』

在美國,接下來的二十年,有成千上萬名病患被迫接受前額葉白質切斷術,一直到一九五○年代,抗精神病和抗憂鬱症的藥物問世後,才逐漸取代這項手術。瓦特後來離開了弗里曼,但是弗里曼依舊如火如荼的從事這項手術。他猶如渴望他人注意的秀場人物,帶著自以為是的救世主信念,想要藉由這項手術,來拯救無辜患者的生病,即使其他醫生和醫學專家不斷呼籲,要嚴加管制與監控,他仍一意孤行的繼續他的實驗。弗里曼有自信,自己可以做得和神經外科醫生一樣好,於是他研發了一些新的手術工具,來縮短執行前額葉白質切斷術所需的時間。接下來的二十年內,他又做了數千次前額葉白質切斷術,有時候一天甚至可以做二十幾個手術。他修改了「冰錐」,讓它能直接從病人的眼窩鑽進額葉。

汙名化一個族群,會衍生什麼偏離人性的作為?

「研究詳盡,好看而且發人深省。」——科克斯書評

〔羅絲瑪麗的故事即將搬上大銀幕,由女星艾瑪・史東主演〕

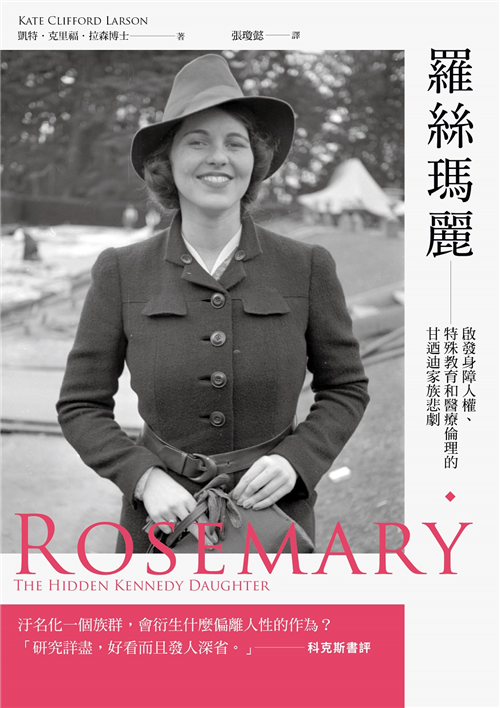

羅絲瑪麗是美國前總統約翰‧甘迺迪的大妹,先天智能障礙。她生長的年代,以偽科學為本的優生學盛行,社會不僅普遍視智能障礙為認知缺陷,甚至認為是道德瑕疵,身障及精神疾病患者遭汙名化的情形相當嚴重。

甘迺迪家族是社會名流,羅絲瑪麗的母親羅絲與父親喬,相當擔心她智能障礙乃至後來有精神疾病傾向的事,為人所知,起先想方設法找盡資源,實驗各種教育方法想「治癒」這個女兒,可惜效果有限。隨著羅絲瑪麗年歲漸長,隨著家庭拋頭露面,美麗外表與出眾的氣質開始吸引異性注意,然而她的行為更不受控,父親喬擔心她惹出醜聞,影響到其他家人的前途,最後決定採用當時頗具爭議、後來為全球醫界廢除的「大腦額葉切斷術」,希望根治女兒的毛病。

這手術不僅沒有改善羅絲瑪麗的智力,反而導致她近乎完全失能:言語能力嚴重受創、頭從此歪了一邊、一隻腿形成奇怪的角度,無法自理生活。父親喬偷偷安排她進療養院,手術後幾年僅僅偶爾探望;母親羅絲甚至連家書中,都不再提及這個女兒。

羅絲瑪麗的妹妹尤妮絲震驚於她的遭遇,挺身倡導身心障礙者的權益,促使社會大眾正視這類人的存在,促成了如今每年全球有兩百萬身障者參加的「特殊奧運」成立。她的弟弟泰德擔任參議員四十餘年期間,提出不少開創性立法,為身心障礙者爭取國家資源,謀求福利。

羅絲瑪麗的二哥約翰‧甘迺迪,也因擔任參議員期間某次祕密探訪,驚見她的狀況,開始覺得自己有責任立法保障身心障礙者,並於當選總統後積極作為,成立研究單位,促進了全世界對這方面的了解。

羅絲瑪麗生於一九一八年,於二○○五年過世,爾後約翰‧甘迺迪圖書館基金會公布一些史料,本書作者除了是唯一讀完羅絲瑪麗所有書信的作家,也特別採訪某些相關人士,讓她的故事更臻完善。

凱特.克里福.拉森 博士Kate Clifford Larson

在波士頓的西蒙斯學院取得兩個學位,並於東北大學取得工商管理碩士學位後,又在新罕布夏大學取得歷史學博士學位。她專精十九及二十世紀美國女性及非裔美國人的歷史,熱中研究和撰寫美國女性的生活,因而頗為享受從長期埋沒的資料中,爬梳出她們的故事。她說:「我強烈感受到,我們必須重新認識那些塑造出美國現今面貌的女子。藉由將女性放在故事的中心,世界看起來會相當不同——會更複雜、有趣,而且更多采多姿。」

除了著述,凱特.拉森還擔任許多博物館和活動的顧問或解說員。她寫過另外兩本亦頗受好評的傳記:一本是《前進應許之地:哈莉特‧塔布曼,一位美國英雄的故事》,一本是《刺客的幫兇:瑪麗‧索拉特與刺殺林肯的陰謀》,前者主角是個逃跑的黑奴,提倡廢奴主義,後者的主角則是美國聯邦政府首位處死的女性死刑犯。

《羅絲瑪麗》出版後,好評不斷且累積迅速,有論者形容本書是寫羅絲瑪麗故事的扛鼎之作。

張瓊懿

美國德州農工大學醫學生理學博士,喜歡藉閱讀來開拓視野,更樂於與人分享所聞、所學,因而熱衷於翻譯工作。譯有《我發瘋的那段日子:抗NMDA受體腦炎倖存者自傳》、《品嚐的科學:從地球生命的第一口,到飲食科學研究最前線》(以上兩本為行路出版)等書,並長期擔任《BBC知識》、《孤獨星球》等雜誌譯者。

推薦序 甘迺迪家對世界最大的貢獻,因她而起

——作者吳佳璇(精神科醫師、作家)

提起縱橫二十世紀美國政壇的甘迺迪家族,你一定立刻想起,年輕有為卻於總統任內遭槍擊殞命的約翰・甘迺迪(一九一七~一九六三),甚至隨口背出他的名言:「不要問國家能為你做什麼,要問你能為國家做什麼。」。你也可能細數甘家老大、老二、老四和老七,還有下一代哪些成員死於非命的家族詛咒,或憶起某件轟動一時的醜聞或緋聞。然而,很少人知道,如今每四年舉行一次的世界特殊奧林匹克運動會,以及開全球風氣之先的《美國身心障礙者法案》,都是因生活在鎂光燈外的老三羅絲瑪麗而起。

羅絲瑪麗是老約瑟夫和羅絲所育九名子女的老三,也是家中長女,生平卻鮮為人知,直到本書作者凱特・克里福・拉森博士透過訪談並仔細爬梳約翰・甘迺迪圖書館新近公開的史料,才勾勒出羅絲瑪麗的悲劇人生。

生於流感大流行時期,儘管母親羅絲懷孕過程順利,羅絲瑪麗出生時,卻因接生醫師行程被流感病人耽誤,助產士決定用手擋住已卡在母親產道的胎頭,直到醫師抵達。

兩小時的延誤,改變了羅絲瑪麗一生。把教養子女當作事業經營的羅絲,早在長女周歲,就看出這孩子發展速度異於常人。當小她一歲和兩歲的妹妹陸續出生,心智成長接連超越羅絲瑪麗,羅絲憂心忡忡。

不過,從沒聽過發展遲緩的羅絲,不打算撫養一個不一樣的孩子。為此,羅絲瑪麗吃盡苦頭。天生害羞且有智能缺陷的她,由於母親一視同仁,必須和其他活潑好動又樂於競爭的手足一樣,在社交、學業和體能求表現。加上母親力求完美,一旦女兒在校表現不如人意,或又打聽到某種特殊教法,羅絲瑪麗就得轉學,重新適應環境。

二次世界大戰爆發前夕,老約瑟夫出使英國。正逢雙十年華的羅絲瑪麗,由於母親精心調教與其他手足保護,在倫敦社交圈大出鋒頭,並幸運接受了創新的蒙特梭利教學法,在強調動手做和個人化學習的混齡教育環境,羅絲瑪麗進步神速。無奈戰爭爆發,西歐各國一一陷落,羅絲瑪麗被迫於一九四○年重返新大陸。

羅絲瑪麗返國後適應不佳,進而出現深夜外出,情緒起伏大等狀況,令老約瑟夫萬分憂慮。要是爆出未婚懷孕、染上性病等醜聞,勢將危及家族日益龐大的產業,還有大兒子未來的政治前途,焉能不防範未然?此時,老約瑟夫聽聞一種名為「前額葉切斷術」的外科手術,據說可以讓擾人的精神病患,變成「對社會有用的人」。不顧妻子質疑,老約瑟夫選擇相信醫師宣稱的療效,並於一九四一年底,瞞著家人安排羅絲瑪麗住進醫院,在神智清醒的狀況下,進行鑿開顱骨、切斷前額葉大腦白質的手術。

手術失敗,二十三歲的羅絲瑪麗從此變成無法自理生活、必須長住療養院的人。獨自經歷漫長的復健,好不容易恢復行走及部分溝通能力。接下來的二十年,甘迺迪家族翻天覆地的變化,她無緣參與,直到老二約翰當選美國總統,老約瑟夫中風退居幕後,一九六二年,老五尤妮絲投書《周六晚間郵報》,被父母藏了超過二十年的羅絲瑪麗,才重新出台。

當時環境有了變化,甘迺迪家族由於羅絲瑪麗,開始致力倡議殘障和精神障礙人士的權益,但即使如此,他們並未即時公開羅絲瑪麗接受前額葉切斷術,併發嚴重後遺症的事。不過,這項發明於一九三五年,並獲得一九四九年諾貝爾醫學獎的外科手術,終因抗精神病藥物的發明與普及,以及難以數計的病人因手術喪命或殘廢,從世界各地走入歷史,包含日本與台灣。一九四九至一九五三年間,台大醫院外科至少進行了七十例前額葉切斷術。

回顧羅絲瑪麗前半生,彷彿二十世紀上半葉的特殊教育與精神治療史縮影。雖然書中提及不少令今人匪夷所思的治療觀念,但羅絲堅持讓羅絲瑪麗上公立小學,倒是與當前特殊教育「主流化」及「融合」的精神相符。只可惜,好強的母親無法包容女兒的不一樣;家族聲譽擺第一的父親,又太快做出無可挽救的決定……

羅絲瑪麗動完手術八年,澳洲醫師發現鋰鹽能治療狂躁情緒;術後十年,抗憂鬱藥與抗精神病藥相繼問世。又過了十年,歐美各國的精神病人走出療養院,重回社區,也就是一九六○年代興興轟轟的精神醫療去機構化運動。羅絲瑪麗的前額葉白質若沒遭破壞,極可能是受惠的其中一位。

不過,走不出療養院的羅絲瑪麗,卻深深影響著甘迺迪家族成員,從而改變了千千萬萬身心障礙者的命運。

吳佳璇 精神科醫師、作家〔專文推薦〕

王榮璋 身心障礙聯盟前祕書長

房慧真 記者、作家

邱麗珠 台大醫學院腦與心智研究所所長

劉宏恩 政治大學法學院副教授

劉紹華 中央研究院醫療人類學家

蔡宇哲 台灣應用心理學會副理事長

蕭美琴 立法委員

【聯合推薦】

「深入且富於同情。經由呈現二十世紀對智能障礙的態度背後,廣泛且往往驚人的成因,羅絲瑪麗的故事生動了起來。」

——Will Swift

「精彩而令人心碎,蘊含的議題令讀者掩卷後良久,仍縈繞心頭。」

——BookPage雜誌

「羅絲瑪麗——甘迺迪家族的長女,不像家族其他人擁有亮麗的一生,反而被刻意掩蓋,生存於不為人知的角落。雖然如此,透過他的生命歷程會看到社會對智能障礙接受的演變、特殊教育的萌芽與成長,以及精神外科手術的光芒初現與反思。把文化、社會、家庭…等不同因素對一個人的影響描寫得清楚易懂,吸引人一讀就想一次看完。」

——蔡宇哲,台灣應用心理學會副理事長

「感人的真實故事。美國總統約翰甘迺迪的妹妹自小輕度智障,因為家族的顯赫名聲不容社會烙印,所以被隱藏忽視、甚至遺棄在療養院。而標榜科學、過度自信的精神科醫師,積極藉由腦部手術去「治療」她,反而使她變成極重度智障且肢體失能。最後,她的妹妹與弟弟因為她的遭遇,一生為身心障礙者的權益奔走,讓她成為家族善行之源。」

——劉宏恩,政治大學法學院副教授

Rosemary: The Hidden Kennedy Daughter

譯者:張瓊懿

出版社:行路出版

出版日期:2016-06-29

ISBN:9789869189774

定價:370元 特價:88折 325元 |