中譯版導讀 | 論人民電影之路/井迎瑞

法文版序言 | Préface /尚-蓋博.貝里奧(Jean-Gabriel Périot)

開場

札記一 ∣ Digression no 1

札記二 ∣ Digression no 2

札記三 ∣ Digression no 3

札記四 ∣ Digression no 4

札記五 ∣ Digression no 5

電影索引 ∣ Index des titres de films

開場

有一個指標,它完全指出了我們身處的當下是多麼品質不良:人民之名因被濫用而遭致中傷和詆毀,似乎這個名義自自然然地就成了與市場民主的一切缺陷和其衰弱跡象相關的一個部分──甚至更糟:就好像它是首要的積極原則。這些年來,民粹主義(populisme)這個如萬能鑰匙般的術語,變成了一個強而有力的字眼,用以指稱自由民主制度果實中的那條假定的蛀蟲。這正是這個時代的、無意義性的一個不可否認的症狀。因為,在這個變得臭名昭著的語詞(民粹主義)中,實際上包含著人民的字眼。民粹主義被妖魔化,就像在針對民主制度危機的論述中成為替罪羔羊那樣,然而,這裡一而再,再而三地顯示出推定效應,亦即人民(le peuple)絕不能是現代政治的裁判或終極對象。那麼當人民被理解為政治的人民、也就是一種政治生活的首要存在條件的時候,它也是集體性的實體,不可被化約成人口或是社會的簡單狀態⋯⋯這樣一個人民可以成為一個完全不同的東西,區別於那個「有毒的」概念,後者現在已經徹底地、自然而然地、被如今的有識之士視作與民粹主義這另一種本質上有害的毒物不可分割的東西。於是,無論是誰,只要與動力充沛的政治(相反於委託菁英組成政府對人民的生活治理)概念有關,就會無休止地讓人想起這些。這一旨在讓任何人民的形象消失於政治圖景的操作,後果就是把政治貶低成單純只是那些有能力和合法地位的人,很自然地對活人的治理罷了。

今日,有個自相矛盾的現成想法不停地宣揚著:在公共生活中,人民的名字如果被喊得過於頻繁或過於響亮,「民主就會沉淪」。但是,制度性民主早已出現了一個不良趨勢,當這個民主在警察支持下,使盡全力要把人民的名字排除時,制度性民主便隨波浮沉在經濟與市場的洪流裡了──這樣一種習慣也會滋養專制潮流與「不自由的」(illibérales)意圖──那些竭力揮舞著民粹主義稻草人的人們顯然忽略了這一點;他們這樣做,也就試圖把專家型政府變成一個不證自明的概念,這樣的政府盡可能地遠離人民的運動和激情,並且布署一支裝備良好、具有嚇阻能力的警察隊伍,以阻卻人民的「情緒」爆發。

這場圍繞著人民的名字所展開的戰鬥,有時詭譎靜默、有時則是怒火暴衝,貫穿了我們社會的全部維度。戰鬥就這樣在電影的戰線上進行著,非常自然也非常獨特。當關於何謂政治影片,何謂有立場的、介入的、主流的⋯⋯或人民的影片的討論開始時,我們就能看到其中的關鍵所在。問題在於,透過何種方式,在多大程度上,或是在什麼樣的名目下,一部電影能被稱作「政治的」,這樣的電影具備政治的維度和密度,同時還要問道:在這樣的影片中,寄居著、充斥著、糾纏著哪個、哪種人民?在這裡,我們必須放棄向來習慣的提問法,去探問一部影片是關於什麼的,或者更糟,問它在「講」(parle)什麼,它的對象或主題是什麼。問題不該這麼提,一部影片最重要的部分,是貫穿它的東西,是那些賦予它形式和一致性的操作。當我們詢問一部影片的「政治性」、它的政治屬性時,就能明白地看出這一點──試圖回答一個問題,很大程度上是在探索影片的流動、操作、

發展、變遷,從而看見一個人民的形成和消解。

在電影中就像在「真實的」生活和感官世界一樣,一個人民絕不是一個自我實現或解體的本質,而是一個正在生成的特異性。出於這個原因──我們之後會做詳細討論──影片的野心是曝光或描述人民實現或生效的方式本身,並且在其實質形式中,它往往會陷入意識形態的困境,即便是最具知識的後人也難以把它從中拉扯出來。

這個問題在電影中,和在其他地方一樣,不是要分辨何謂人民、何謂一個人民(在它靜止的本質中),而是要畫出陸續經過的多元形貌,後者產生了一個人民的興起、解體、組成、破碎、出現和消失。還需要定睛分辨嘈雜背景中的這些形貌,以及或多或少是嚴重或輕微的騷動,從而組成充斥或填滿影片的「小故事」和軼事。比如,我們可以說,至少從一九六○年代開始,一整個英國電影裡存在著致力於打動或質問我們的是關於「底層人」(gens d’en bas)的故事,這些人或掙扎或鬥爭、或屈服或逃脫,一個個化身為如假包換的「普羅大眾」(populaire)。在與觀眾的互動中,電影有時編織了一些真實的或預期中的,會令人憤怒的情節,這種反覆糾纏的維度其實並不令人驚訝,甚至還具有一種「人道節」(Fête de l’Huma)的儀式性:人們帶著(有立場的)一大家子去看電影,激起被資本主義剝削、新自由主義掠奪的群情激憤和同仇敵愾,但我們都知道,那個讓人們團結的元素,亙古長存永遠也不會敗亡消失,總是一次又一次不斷地登上舞台──然後電影散場,人們回家,在口袋中握緊了拳頭⋯⋯

然而,仔細想想則會明白,在階級鬥爭那張「千瘡百孔的面容」和老生常談底下浮出的一個形貌,透過它,電影得以運作在我們時代最急迫的一個問題上──也就是無產階級歷史中的賤民重返,也許消失在當代史土壤中的無產階級運動,那無疑是「神祕」的,非常神祕的賤民形貌,又再度浮現。所以,這類電影不得不重複著後革命的輓歌風格(即失落的黃金六○年代和七○年代的風格),像是失落在獨屬於某種「類型」的重複中(一種激起對萬惡的新資本主義感到憤慨的影片,沒有什麼比肯.洛區的影片和《外交世界報》〔Le Monde diplomatique〕的專題報導的互相呼應還更完美的搭配),並且獲取了一個激動人心的轉折,得以被重新銘刻於悠長的人民歷史中。在這類日益堅實的電影中,有時也出現粗俗的調性,它恰恰正是一個亙古長存的形貌,那有著多種面容的底層人民,而在無產階級的偉大敘事尚未全面崩塌的時候,E.P.湯普森(E. P. Thompson)及其他的英國歷史學家都曾經是他們的記錄者。

這一切都是為了提醒我們,如吉爾.德勒茲(Gilles Deleuze)所言,電影會思考(pense)、有想法,就像哲學、文學、音樂和核子物理一樣。而且這些思考、這些想法,與它的「創造行為」是密不可分的,在進入人民概念的遊戲時,或者更確切地說,當電影要賦予人民以身體和聲音時,這些思考和想法就會變得特別鋒利。

* * *

在一篇直接以〈什麼是人民〉(Qu’est-ce qu’un peuple?, 1995)為標題的文本中,喬治.阿岡本(Giorgio Agamben)提醒我們人民一詞在歐洲語境中的「詞義曖昧性」(ambiguïté sémantique)──(國家)人民主權的人民,最佳的現代政治概念,以及底層的人民、小民,與富人對立的窮人等等。對他而言,人民的雙重含義,特別是在拉丁語言裡,指出了「人民概念的本質與功能在現代政治裡的內在歧義句構」。他指出,人民這個詞事實上同時指涉了依據其定義為沒有「多餘」的人──人民主權的人民,整體且不可分──以及,準確地說,那些被排斥、被邊緣化、甚至被放逐的人:這個諸眾、或人類的塵埃,只被菁英和主政者當作要「管理」(gérer)的人口來考慮,甚至成為或多或少被嚴重鄙夷的對象。

阿岡本認為,人民的兩個互相對立的形象之間的極化,裸命(人民)(vie nue (peuple))和政治存在(人民)(existence politique (Peuple)),把我們引入了西方基礎性生命政治割裂的核心──它不是偶然也不是缺陷,而是政治生活與國家生活的「本源性的政治結構」。根據阿岡本,納粹德國對猶太人的滅絕,是人民一詞的兩個含義之間張力的極端展示與終極形貌。在納粹眼裡,猶太人像個令人厭惡的寄生蟲,是赤裸生命的人民化身,納粹希望透過消滅他們來開啟一個「沒有多餘的」人民共同體的時代,這個共同體終於能自由地實現它的歷史命運了。在納粹戰敗及其意識形態崩潰以後,貫穿了人民一詞的割裂(fracture)並未隨之消失,而是遷移並重組到其他的地方和舞台──歐洲所謂的「移民危機」就是眾多展現中陰暗且具有說服力的一個。阿岡本說,只有「一種懂得如何把西方生命政治基礎性的分裂考慮進去的政治才能夠停止這種動盪,並終止分離大地上諸多人民與城市之間的內戰」。

在這本書中,我們希望觀察電影(影片,各種不同出處的影片和各式各樣境況的影片)在這個割裂處運作的方式,在那些我們所熟悉的語言中,這種割裂,貫穿了人民一詞。在這個視角下,我們首先感興趣的,不是如某些影片以明確和深思熟慮的方式,將人民搬上銀幕,這樣的人民無論哪一種,要不,屬於國家的人民(D.W.格里菲斯的《一個國家的誕生》〔Naissance d’une nation, 1915〕、尚.雷諾〔Jean Renoir〕的《馬賽曲》〔La Marseillaise, 1938〕⋯⋯),要不,就是勞動人民、普羅人民(從肯.洛區到王兵〔Wang Bing〕或賈樟柯〔Jia Zhangke〕)、那些完全底層的人民、被虐待的少數群體的人民等等。真正讓我們感興趣的是,有一種電影,它從頭到尾都會以一種隱蔽但持久的方式來想像一個人民,哪怕這部電影一直在「講」(!)毫不相干的事情,比如偷情不倫、行竊失風,或是波波折折地穿越北美的廣袤土地⋯⋯

我們首先要記住這種必須以飽滿作為首要條件的影片,它必然會呼召一個人民,畫出一個似乎真實或潛在的假定的人民;在這種方式下,不斷地對無限多樣的人民形貌進行的重新生產,碰上了(rencontre)阿岡本所詮釋的割裂和「歧義句構」(amphibologie),電影圍繞著因割裂和「歧義句構」所分隔的兩種不同的人民,而不斷地拿捏轉化。我們說電影被賦予了獨屬於它自己的力量,得以「畫出」和引出人民,各種人民形貌的化身和各股分散難以整合的諸眾,因此,它也就完全不同於人們所謂的社會階層,一個因分裂、區隔和相互組合而來的多樣種類的社會。

比如說,自一九八○年代起,存在著一整類中產階級的法國電影,一種充斥著律師、醫生、教師、生意人、民航飛行員(等等)的電影,它的特點是要推廣一種社會想像,在電影與觀眾的互動中生產「我們」,並抹消階級社會中的傳統表徵(資產階級和無產階級),引出對當下進行主體化的效果,這種自詡為現實主義的電影,對特殊的社會群體或社會階層的觀眾極具說服力。片中的主要人物不具有社會學上的階級身分,但是為了找到角色人物的厚度,不僅要在觀眾的眼前生活,更是與觀眾一起生活,要潛入或扎根於同樣充滿活力和動力的某種人民──這麼看來,就完全是一種意識形態敘事的人造品,也就是作為「全部」人民的全球中產階級。為了讓影片的敘事操作達到它的目的,就必須生產這種關於全部的幻象:如果影片的敘事立場在於對特殊的社會環境進行民族誌式的描述(以平松&夏洛特〔Pinçon & Charlot〕兩人在塞納河畔的奈伊〔Neuilly-sur-Seine〕或巴黎的華麗街區所做的描述為例),影片的魔術或煉金術就無法發揮作用:克勞德.梭特(Claude Sautet)、克勞德.夏布洛(Claude Chabrol)、艾力.侯麥(Éric Rohmer)或在亞倫.雷奈(Alain Resnais)晚期影片裡,飽滿充足的影像顯示了,社會的組成必須被呈現為一個沒有邊界和沒有多餘的世界,並且這個世界要被(人物、動作、行為、關係、情緒、感受、轉折、起伏⋯⋯)填滿,從而,準確地說,可以呈現為一個人民,一種人民──總之,一個可以被觀眾接受的人民原樣。

電影在這裡透過執行操作來接近政治的領域,要不,換個說法,電影的操作揭示了某些事物內在的政治性:在現代社會中,統治能力與一個人民,一個以霸權為使命的政治(肯定不是社會學的)人民的構成,是難以分隔的。這種霸權從來都具有某種能力,把自己從一個部分偽裝成全部、扮演或代表全部,同時又以無多餘的整體名義展開行動。這也是為什麼,在像法國這樣的國家,任何一位新當選的總統都會急著鄭重宣布,他不只是那些投他票的人的總統,而是所有人的代表者,包括那些沒有投票給他的人,也包括那些根本沒去投票的人。在法國大革命之初,西耶斯(Emmanuel-Joseph Sieyès)把舊制度扔進了歷史的垃圾堆,他宣布曾經被貴族視為「無物」的,不算數的第三階級,今後要成為「全部」,而貴族寄生蟲則要被遣回他們的假定起源地──「法蘭克尼亞森林」(dans les forêts de Franconie)。

(未完,全文請見全書。)

布洛薩不曾對電影以及電影的「行動力」感到失望!

因為人民總會適時地警惕他們的統治者,

而電影也永遠不會完全地屈從!

電影和政治都是非常含糊的詞。我們該如何理解電影呢?是影片的總集嗎?是一種表達方式、一種藝術,還是一種生產機器?我們要談論何種電影呢?是所有的電影,還是主流電影(也可以定義為商業電影,或劇情片,而把其它類型都排除在外)?我們又該如何理解政治呢?是政治,還是政治學?首字母要大寫嗎?還要提一個不言而喻的問題:當我們談論電影中的政治時,我們總是在說「左翼的」政治。極少有人會把克林.伊斯威特(Clint Eastwood)稱作一名「右翼(甚至極右翼)電影人」,而人們卻會輕鬆地說肯.洛區(Ken Loach)是一名「左翼電影人」。

阿蘭.布洛薩的這本書就是從上述難解的問題出發,在形式多樣的電影史中另闢蹊徑,以一種獨特的方式走出了謎團。他認為,只有當一部電影成為記錄人民的場所時,才具有政治性。他堅定認為電影能夠是一種行動的力量、甚至能在「人民的重構與復興」中做出一些貢獻。他這本書在一定程度上是種宣言,這是一名介入極深立場鮮明(且挑剔)的電影愛好者對當今電影人發出的宣言。他對我們說:你們要站到電影所能達到的高度上面,還要站到人民所願之事的高度上面。表明立場吧!

本書特色

1. 跳出傳統電影評論窠臼,以札記形式探討電影是否激發人民自覺與抵抗意識。

2. 以嶄新觀點引導讀者發現或再發現被忽視的電影,並將抵抗重新連結「尋求叛逃/逃逸路線」。

3. 本書試圖把人民電影的理論化為積極的行動,去創造具有立場、主體性,並有行動力的人民電影。

專文推薦

・正如阿蘭.布洛薩所強調的,「站穩立場」與「擁有一種觀點」是不同的。「擁有一種觀點」只關乎視覺的凝視,而「站穩立場」則需要整個身體的全然投入,並需要經歷困難的鬥爭。「站穩立場」也意味著我們是屬於一個既存的陣營,知道自己站在哪一方。只要知道自己從何而來,知道自己站在哪邊,就能與同是「抵抗者」的人民交織出一條「相互理解的、同情的與同理的」抵抗紐帶。故,當製作電影的人屬於「一個抵抗的」人民時,他們就以這個人民的組成部分生活著,他們只需站在人的高度上將人民拍攝下來即可。當我們帶著這樣的想法回看,一部能呈現一個抵抗的人民的電影,方才具有「政治性」!──尚-蓋博.貝里奧(Jean-Gabriel Périot)/法國電影人

・布洛薩在本書中透過不同的時代背景與歷史脈絡重新定義什麼是人民?什麼是人民電影?人民在哪裡?又如何去「召喚」人民與人民電影?以促使人民能夠用電影作為行動,表達其訴求並進而改變社會。故,我們應當關注於用電影進行啟蒙教育、用電影重新形構人民的輪廓,除了重新勾勒出人民電影的疆界,並將電影作為社會改革的方法,讓電影成為一種改變社會的工具─這也是布洛薩寫這本書的目的。──井迎瑞/國立臺南藝術大學榮譽教授

共同推薦(依姓氏筆劃序)

・井迎瑞/國立臺南藝術大學榮譽教授、電影蒐藏家博物館館長

・朱天文/作家

・吳永毅/國立臺南藝術大學音像紀錄研究所助理教授

・侯孝賢/導演

・郭力昕/國立政治大學廣播電視學系教授

・許仁豪/國立中山大學劇場藝術學系副教授

・陳界仁/錄像藝術家、國家文藝獎得主

・黃志翔/編劇、導演、作家

・劉永晧/世新大學廣播電視電影學系專任副教授

・盧非易/國立政治大學廣播電視學系副教授

作者簡介

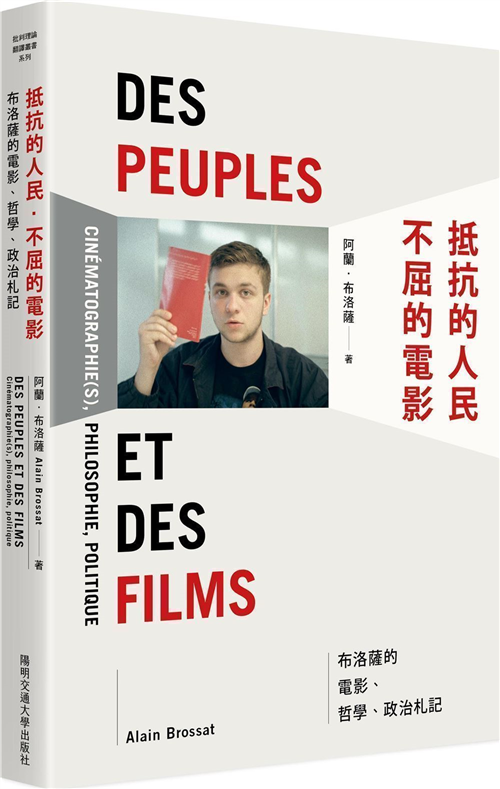

布洛薩 Alain Brossat

巴黎第八大學哲學系榮譽教授。現為國立成功大學「玉山學者」客座教授。主要研究當代法國哲學思想,並以重新思考民主深入移民、庶民與社會底層主體性議題,同時著力於文化與智識解殖研究,多年來不斷深入以電影為主體的政治、哲學探究,發展出具批判與反思性的「人民電影學」。中譯著作有:《傅柯:危險哲學家》(2013)、《錯開的交會:傅柯與中國》(2019)、《遭撞翻的哲學家: 哲學評論集》(2021)、《抵抗的人民.不屈的電影:布洛薩的電影、哲學、政治札記》(2022)。

審校簡介(依姓氏筆劃序)

林深靖

「新國際理論與實踐中心」召集人。

羅惠珍

巴黎第八大學哲學與場域研究所碩士,旅法作家。著作有《築夢洛維尼》(2001)、《巴黎不出售》(2015)、《哲學的力量》(2016),譯作有《傅柯:危險哲學家》(2013)、《鹽淚:巴特羅醫生眼裡的難民血淚》(2018)。

譯者簡介

曹天羽

1992年生,中國江蘇人,旅居歐洲十年,現居香港。曾在法國史特拉斯堡大學學習歐洲中世紀史,後於巴黎第八大學哲學系取得碩士學位,主要研究20 世紀法國左翼思想。從事法語哲學文化類書籍譯介工作四年,譯有路易.阿圖塞的《無盡的焦慮之夢》、《戰俘日記》等。

校譯簡介

陳韋勳

中正大學傳播學士,陽明交通大學社會與文化研究所碩士。研究興趣是我們怎麼/如何/為什麼受治理?。

│中譯版導讀│論人民電影之路

/井迎瑞(國立臺南藝術大學榮譽教授.電影蒐藏家博物館館長)

前言

阿蘭.布洛薩(Alain Brossat)是知名的法國哲學家,他研究的領域包括了社會、歷史與電影各方面,在電影研究方面他尤其看重電影的社會實踐部分,想知道電影能否激發行動力並成為社會改革的力量,從這個層面我與他的想法不謀而合。一九八○年代初期開始,我的學術與專業生涯就自覺地走進台灣民主化的脈絡裡,我選擇了電影與教育作為我耕耘的領域,至今將近四十年未曾改變。一九八○年代初期當時台灣仍處於戒嚴階段,而我在美國接觸到西方比較進步的與來自第三世界的左翼電影,都給了我很大的影響與啟發。1987年起我先後擔任過電影系系主任、國家電影資料館館長,創辦過紀錄片研究所並擔任所長,創辦過電影學院並擔任院長,創辦過電影博物館並擔任館長至今,當時的那些影響一直貫穿了我專業生涯的每一個階段,並成為我的思想指導。2021年,阿蘭.布洛薩受邀擔任國立成功大學的「玉山學者」,在他進駐校園履新之前,我有幸與他見面並對電影研究這領域做了對話與交流,我們不約而同地提出共同舉辦一些活動的想法,以激活電影的行動力量,在新冷戰的當代語境中,看看能否讓電影成為批判新殖民主義、新自由主義、右翼民族主義的針砭力量。

本文是我對於阿蘭.布洛薩的著作《抵抗的人民.不屈的電影:布洛薩的電影、哲學、政治札記》(Des peuples et des films. Cinematographie(s), philosophie, politique)中譯版的導讀,與其說是「導讀」毋寧說是「拜讀」本著作的一些思考。布洛薩以哲學的背景來評論電影讓人感覺特別深刻,因他的理論基礎扎實,討論起來能引經據典左右逢源,他的邏輯清楚,說起理來又層層進逼,加上他特有的文學性筆調,讀起來更是淋漓暢快。更重要的是,他不像傳統的電影分析方法──大多集中於影像美學、視覺傳播或音畫對位與意義建構等,太過瑣碎又無關宏旨──他談的是思想、是結構性的東西,令在今日台灣的讀者看來必有耳目一新之感。因此,我趁著拜讀布洛薩電影「札記」(Digression)的同時,整理了我的一些反思,算是我對布洛薩論述的一些補充,對於讀者而言或許有些參考價值。

一

初次結識阿蘭.布洛薩是在2020年夏季的一個午後,他那時受邀到成功大學做專題講座,利用幾天停留機會,希冀廣泛地了解當地的學術社群以便將來能更好地進行學術研究,故就在好友林深靖與鍾秀梅二位的引介之下來到了我任職的台南藝術大學訪問。據二位好友的介紹,布洛薩雖是哲學的根底,但特別願意做電影方面的研究,尤其是希望以左翼的觀點推動對於非主流電影與激進媒體方面的研究,特別是平民百姓如何運用電影進行社會變革的可能性等。由於布洛薩在台灣停留的這段期間,冀望能夠在大學教育中推廣左翼電影批評、電影與社會實踐等領域的研究,以打開台灣年輕人的視野,因聽聞我在南藝大長期在紀錄片與電影檔案方面教學,並且在學校裡建立了許多有關台灣社會變革與民主化進程的歷史影像檔案,所以特別感興趣並希望來南藝大一探究竟。

我在與他會面之前,經由林深靖、鍾秀梅二位的推介,便先拜讀了幾篇布洛薩的著作,更十分肯定他在哲學方面的成就,他的著作等身見解深刻、批判性極強,尤其從西方左翼的思想與文化理論的傳統出發,對於資本主義生產方式給人民所造成的壓迫分析透徹且直指問題核心,堪稱大師級的學者。後來我聽了他在成功大學的那場演講──主題是「疫情與政治」,更是一針見血地指出西方國家把醫療當成商品以追求利潤的最大化,自然讓窮人看不起病,也造成對於新冠肺炎防疫的失敗⋯⋯布洛薩的言詞犀利且論述深刻,然而當我見到他本人時,發現他全無大師身段,態度謙和且平易近人,在我看來像是個對很多事情都感到熱情與興趣的老朋友。

兩個月前,我收到了布洛薩電影札記欲出版中譯版的新書書稿,拜讀後更加肯定了我對於他的看法。從一九八○年代後,雷根(Ronald Reagan)與柴契爾夫人(Margaret Thatcher)所代表的「新自由主義」(neoliberalism)大行其道的四十年間,傳統的左翼力量在世界各地都遭受到打擊挫折,在發展空間等均受到很大的壓縮,然而從布洛薩的言談與著作中,我發現他依舊是個樂觀主義者─直至今日還相信「哪裡有壓迫,哪裡就有反抗」這種古典的理想主義情懷──的確難能可貴。在「札記」一書中分析電影時,布洛薩並非像傳統的電影評論一般去談拍攝技巧或劇情橋段等拍得如何,而是以電影是否能激發人民的自覺與抵抗意識作為評論的標準,這論點的確讓人耳目一新。例如布洛薩談論到D.W.格里菲斯(D. W. Griffith)於1915年所拍的電影《一個國家的誕生》(The Birth of a Nation)為例,本片的背景雖談論的是美國南北戰爭的歷史,但這卻是一部偽歷史,這部電影在美國電影史上是一部最具影響力的電影,但卻也是一部最具爭議性的電影,因為它是一部歌頌白人至上、奴隸制度與三K黨的「法西斯影片」,對於社會而言是具有傷害性的電影,但卻因為服膺於一個國族建構的偉大歷史事業中,似乎就有了一定的正當性,反而掩蓋了種族歧視的本質,讓白人至上論與種族主義借屍還魂。有的人認為電影形式的本身可以跟電影內容區分來看,言下之意就是影片的內容雖不足取,但也不能否定電影形式上達到的成就,但問題是一部影片的內容與形式本就是互為因果相輔相成無法分割,所以這樣的說法便顯得有些偽善了。《一個國家的誕生》是服務於一個錯誤的意識形態和一種扭曲的史觀,所以影片中的「大場面」(grand spectacle)或是「宏大叙事」(grand narrative)都服務於國族建構的歷史事業當中,普通人民的生活,看似都在這樣偉大的歷史事業中找到了意義和目的,但實際上人民不見了,都成了被挪用的棋子。

「他們的身後命運,即是透過這種能夠將底層人的苦難與鮮血轉化成國家的歷史與榮光的嚴格敘事語法,成為國族崇高的烈士和英雄。」

我們不妨再看看格里菲斯於1916年所拍的另外一部片子《忍無可忍》(Intolerance /又譯為《偏見的故事》),本片相對而言意識形態傷害性較小,格里菲斯在本片中藉由四個不同時空的故事:古城巴比倫陷落、耶穌受難、16世紀法國大屠殺,到20世紀初期的階級抗爭,對無法包容異己的社會展開質疑。導演於此片展現強大的企圖心,是一部大成本、大製作、大場面的電影,今日來講就是「製作價值」(production value)很高的影片,尤其是影片敘事技巧、鏡頭運用及交互剪接的蒙太奇(Montage)手法,深遠影響後世電影的發展,堪稱電影史上的經典傑作。然而前述的那些都不是布洛薩欲討論的重點,他認為突顯什麼是人民與人民電影的標準,不是在於人民的數量,而是是否能彰顯人民的抵抗意識─即,是抵抗的人民,抑或是被馴化的人民。所以即便是像《忍無可忍》中雖有滿坑滿谷的人民,但其所呈現的只是數量,人民僅像道具一般出現,沒有容貌,像似浪漫的卡通,無法超越被治理的位置,人民照樣是不見了,如此人民的存在反而是成就統治者的領導與國族建構的工程。而電影到底是為了滿足某種神話的起源讓人民安於現狀呢?還是能夠激發起作為人民的自覺與抵抗意識呢?

我至今依然相信電影可以作為社會變革的一種力量,然而在當前的時代環境中,我們到底要選擇走哪一條「人民電影」之路?──更準確地說,哪一種形態的電影適合底層人民?適合勞動人民拍攝?劇情片?還是紀錄片?業餘電影?還是游擊電影? DV ?還是手機?是長片呢?還是碎片化的短片(例如抖音〔TikTok〕)?拍出來的電影到哪裡放映?是參加有紅地毯的影展呢?還是工廠的門口拉塊白布放映?哪一種成本較低人民負擔得起?哪一種比較容易上手,可以讓沒有受過專業訓練的人民也能拍攝的?是走線下的流通管道呢?還是走數位匯流的社群平台呢?哪一種能讓人民更方便地掌握而直接投入行動?能不能顛覆所有固有的模式另闢蹊徑?──勞動人民不是文青,更不是資產階級菁英,沒有時間、也沒有資金去玩追逐「電影夢」的遊戲,當前人民電影之路的目標不是電影夢,而是「集體行動」,所以典範必須轉移:因此我們知識界必須要有同理心,要站在人民的位置思考,我們要和人民結盟,運用我們的優勢和人民一起合作,創造一個有利於人民電影突圍與發展的條件服務人民,我們鼓勵他們拍電影,但我們要陪伴在身邊排難解紛。

在台灣,事實上把攝影機交到民眾手中,從一九九○年代以來也蔚為成風。然而,這種交接的動作,若是在舊有「作者論」的典範中進行,人民賦能(empower)的希望也終將落空。因為弱勢族群仍將以資產階級的美學與商品文化的想像來進行影像生產,往往會拍攝自己的「他者」影像滿足資產階級的胃口,形成了法農(Frantz Fanon)所說「黑皮膚白面具」(Peau Noire, Masques Blancs)的文化殖民現象─即,有一天人人都能拍片了,每個人都持著攝影機加入了消費後備部隊,反而既深且廣地去複製並且鞏固主流價值與商品文化。

我與我的學生,從一九九○年代開始就進入社區舉辦「紀錄片人才培育計畫」,教平民百姓拍紀錄片。初期我們使用「人才」這個概念作為計畫名稱,後來發覺有些問題,因為用「人才」這個概念,容易讓人聯想到「導演」這個傳統的概念,如此便不利於人民電影發展,因為我們希望人人都能拍電影,就要避免知識「專業化」,要讓拍電影更平民化,拍片的的邏輯等整個系統都必須改變才行。所以,今日要發展人民電影,就需要去專業化、去神秘化,理論上更要做到「去作者論」,才能做到知識解放。但,人人都能拿起攝影機並不必然就代表能形成人民電影,因為如果還是沿用商品經濟的邏輯來對弱勢族群進行人才拔擢,這不僅鞏固了舊有的媒體文化,而所拔擢之人才反而和自己的族群產生「異化」(Entfremdung)─即,弱勢族群的菁英由於認同「外部」的價值而開始亦步亦趨地去追逐名利,而不甘回到自己的族群,遑論為自己的族群服務?故,我們教民眾拍片時,其中的一個任務就是希望建立弱勢族群的自信:自己所生產的影像應是先給內部觀看,把人人參與拍片成為一種教育與組織方法,讓內部成為有組織有動力自覺性高的自為集體,不因資產階級的肯定與主流媒體接受與否而有所焦慮。發展人民電影需要在一個新的典範中進行,所以後來我們就普遍採用「社區影像培力」這個概念舉辦工作坊,我在2005年前後也曾參與社區大學社區影像教育小組的成立,其中主要的骨幹就是我在南藝大的師生團隊。

我認為的「典範轉移」(paradigm shift),指的是整個電影生產與流通系統都需要改變,人民電影需要逃逸出原來的商品經濟的產銷體系運作,有打破重煉的意思──讓拍電影更直接,讓民眾回到生活與工作的現場發掘生活周遭的問題:去觀察、去提問、去謀求解決之道、去重新接觸自己的歷史、去找回瀕危的或是已經消失的文化傳統、對族群中的耆老進行口述史紀錄──整個拍電影的過程就是一種自我價值重建的行動,因此拍出來的電影不再是為了服務主流媒體的獵奇式窺看,人民也沒有義務、也不必再花寶貴的時間在這樣的體系中自我貶抑。

(未完,全文請見全書)

Des peuples et des films: cinématographie(s), philosophie, politique

出版社:國立陽明交通大學出版社

出版日期:2022-07-25

ISBN:9789865470371

定價:400元 特價:95折 380元 |