第一部

台北 一九四七-一九五二 原本是這樣的

一九四七

1.

天馬茶房前面那個寡婦被打的那天晚上,我母親麗敏開始陣痛。

第一次痙攣非常明確。她倚在牆上,手指貼在下腹側。前幾個孩子出生的時候,總是好整以暇,悠閒地翻騰幾天之後,才決定呱呱落地。她推想第四胎也是如此。

孩子們剛洗好澡,身子被熱水烘出玫瑰色,頭髮上水氣未散,已經上樓就寢。她走到屋外,繞過房子,到爐子那裡添進更多引火柴,好替我父親的泡澡水保溫。一波陣痛竄過她,彷彿一條束腹帶往外擴張,從她骨盆前側往背後拉。她吐氣。有些女人忙著勞動,一直忙到在田裡產下孩子,然後一面呵護渾身血淋淋的新生兒、一面回頭上工去。這就是女人的傳統。不過,我母親每回生產,都在她丈夫的診所裡,備好熱水,有產婆隨侍在側;產後感激地遵守在家靜養一整個月的規定,期間不洗頭髮、喝雞湯,由她丈夫僱來的廣東女人照料。她不用下田勞動。

城的另一端,在茶房前面販售黑市香菸的那位寡婦,即將惡名傳千里。經營茶房的,是知名的默片辯士詹天馬。

她是個年輕寡婦,正蹲坐在臨時搭成的廉價攤子後面,就在車水馬龍的道路上。她比我母親長個幾歲,在人行道上擺了張細腳桌子做生意。天光漸漸暗下,她兩個孩子就在一旁玩耍。街燈初亮,藝術家、作家、演員—就是會喝酒抽菸、一路笑到世界末日那種類型的人,三三兩兩離開茶館。他們常常順道光顧寡婦的攤子,她連美國香菸都賣。他們往往就在當場拆開菸包,用寡婦給的火柴點菸。

那晚天氣寒涼,煙霧跟吐息在冷空氣裡合而為一。寡婦的目光落在一對情人身上,他們正沿著巷子隨意走逛,交頭接耳,溫暖的手臂互挽。她朝他們的方向望去,想起死去的丈夫,這時菸酒專賣局的查緝員走了過來。她只懂一點點中文,但是不用懂中文就能解讀他們傲慢的面孔,或是沒收她香菸的貪婪雙手。

她脫口就是一聲抗議的吶喊。

人們轉過身來。

一個查緝員脹紅了臉,咒罵寡婦,再次伸手要拿她的香菸。她揪住他的胳膊,他喊道:「放手!」群眾受到他語氣的刺激,湊上前來,吵著要查緝員住手。就某方面來說,大家不都像是販賣黑市香菸的寡婦嗎?查緝員將寡婦推倒在地,胡亂摸索手槍,抓穩之後,一副作勢開槍的模樣,接著用槍托猛砸她腦袋。這種行為用羞恥或驕傲說得通嗎?他純粹只是想保住顏面嗎?

洗澡水放好了,浴室因為蒸氣溢散而安靜下來。蔡醫師裸身坐在矮凳上,用杓子從浴缸舀水淋過肩膀。麗敏撩高洋裝,緩緩坐在丈夫背後的另一張椅凳上,開始用毛巾搓出肥皂泡。

又一次痙攣緊緊揪住她的腹部。她輕聲倒抽一口氣,然後呼出氣來。她的手臂落在身側,等待痛楚過去。

蔡醫師回頭望來。「怎麼了?」

「開始了。」

「什麼時候開始的?」

「幾分鐘以前。」

她看著丈夫放鬆了肩膀。「洗完以後,我去找鍾阿姨過來。」他說。

可是她認為可以等到早上再找產婆過來,她也跟丈夫這麼說。生完第一胎之後,她就發誓不要再生了。單是一個就已經要她投入全部的自我—徹底的、每日的全心奉獻,可是後來又生了第二個,再來是第三胎,現在是第四胎,儘管她做了防護措施,靈魂彷彿還是硬要到世上來,要求被賦予生命。她準備向註生娘娘祈禱,祈求她將福分送往其他地方,她丈夫也同意了,讓她覺得真是萬幸。

她用毛巾緩緩畫圓,看著他背部肌膚綻出朵朵粉紅。

也許她最後會像鄰居的母親那樣,一路生到將近五十歲。那女人的胸脯就像流浪狗的奶頭,懸垂在薄衫後面。

她暗想,四個孩子就將近一窩了。

「好了。」蔡醫師說。他用水沖淨自己,將髮間的水甩掉,一手小心翼翼探進浴缸。手抽回來,一片亮紅。「啊。」他滿意地說,然後踏進水裡坐下來。

麗敏吃力地站起身,臉上因為汗水跟蒸氣而發亮。

「對我來說太熱了,我受不了。」她跟丈夫說。

香菸小販緊抱腦袋,手指黏膩地沾滿了血。痛楚以緩慢的波浪漫過頭顱。在那片混亂中,她想像自己聽見了自家孩子的尖叫。

在陣陣咒罵聲中,群眾憤怒地湧向專賣局的查緝員,查緝員被逼到寡婦倒地的身體附近,舉腳踢她。查緝員眼神狂亂,揮舞著手槍,威脅要射擊,但群眾的吶喊淹沒了他們的話語。

人們遲遲不肯撤退,有些人掙扎著想到流血的香菸小販身邊,其他人則在暴怒中頻頻往前推擠。查緝員開槍,群眾潰散逃逸,裂成百個碎片。

麗敏在走廊上踱步。

產婆跟她說過,會覺得後悔是自然的事,可是這個說法消除不了她的內疚。狀況最糟的時候,就是在每個寶寶出生後的最初幾個月,那時她總是忖度,把這個新生兒帶到世界上,是否等於對他下了什麼詛咒。

水聲潑濺的嘩啦聲偶爾從浴室門後傳來,除此之外,整個人在浴缸裡泡到脖子部位的丈夫悄無聲息。

這次有可能又會生兒子嗎?她希望是,倒不是因為她喜歡兒子。她丈夫是嚴肅跟堅忍克己的典範,她希望兒子能夠繼承這樣的特點,但她沒什麼可以教女兒的。她會教女兒夢想—例如,夢想成為畫家,就像她自己曾經受過的訓練—然後再教女兒怎麼放手。教女兒將自己關在陰暗的走廊裡,欣賞光線如何透過紙門篩出,同時知道把這樣的景象移至畫布上是毫無意義的。她頭胎是女兒,才十歲大就可以幫忙張羅簡單的飯菜、洗衣服、照顧弟弟。麗敏不知道怎樣給她更多。

上一次,產婆說蓖麻油可以讓寶寶更快出來,可是商店已經打烊了。

她聚精會神,每一步都穩穩踩在地上,感覺木頭最初碰到肌膚時的涼爽以及後來的溫熱。她全心神都放在雙腳上,試圖忘卻痛楚。

查緝員踉蹌穿越街道,躲進派出所等待,已經有人叫憲兵過來。

密密擠擠的一群人做鳥獸散,有個男人倒臥在地,鮮血如注。旁觀的人把他翻過來,看到彈孔滿是血。他們無助地叫喊,拿某人的襯衫壓住傷口,感覺襯衫逐漸變得沉重濕漉,眼睜睜看著男人的眼神變得茫然,嘴巴鬆開。有人攔下人力車。駕駛一看到死去的男人,就搖頭揮手表示抗議。「噢,不行,我才不載死掉的客人。」他踩著踏板離去。

兩位好心人用襯衫綁成擔架,扛走了屍體。

憲兵到了,群眾催促他們當場將凶手就地正法,凶手正畏畏縮縮躲在派出所裡。憲兵保證會在總部伸張正義。

正義。這個抽象的字眼。群眾猶豫不決地讓專賣局的查緝員被護送著離開。但旁觀者的怒氣需要釋放,他們拉開查緝員棄置的卡車車門,洗劫了後座,將車內找到的東西堆攏一起,生火點燃,烈火飢餓地劈啪作響。

他們依然激動難抑,將注意力轉移到卡車本身。他們猛晃卡車,直至卡車翻覆,一側的窗玻璃撞得粉碎。

麗敏的丈夫睡了,但她難以成眠。她在他身旁坐起來,在黑暗中感覺胎兒重量抵住她的骨骼。如果她當時起身下樓,聽聽廣播安定心神,可能會聽到這則新聞。

烈火一直燒到熄滅,最後在路面留下一團灰燼。

2.

到了早上,麗敏感覺自己的骨盆即將分離,迎接新生兒。這個生物在她體內移動,往下沉降。胎兒算是生物吧?她暗想。啃蝕著她的小小怪物。兩個月前,她失去一顆牙。那顆牙放在掌心裡,半透明,幾近灰色。「別擔心—」她忍不住注意到丈夫安慰她時,語氣裡流露出柔情的斥責—「寶寶不會吸光妳的骨髓啦。」

兒子們在樓下放聲尖叫,她女兒要他們安靜,她真乖。遠處有人猛力敲著診所門。地板跟牆壁悶住了混亂,只傳來轟隆隆的聲響。也許產婦到了。那個女人很有效率,做起事來一板一眼。一個習慣在不受傷的情況下見血,並把雙手用力探進那種最私密也最奇蹟的時刻,這樣的人擁有不一樣的心靈。

我母親舉步維艱走向梳妝台,從凳子上那疊衣服裡抽出毛衣,勉強套上。毛線勒住了她,她這才意識到自己的胳膊浮腫多少。

每走三層階梯,她就痛得扭起臉來。到了某個階段,身體好似快速滾向懸崖的大石:痙攣越來越密集,強度也越來越高;她心跳加快;她抗拒不了迫使嬰兒出來的衝動。一個無法逆轉的路線。診所安靜下來。她路過飯廳,兒子們趴在塌塌米上,蹙眉玩著桌上遊戲。

「阿姊呢?」她問。

「在廚房。」大兒子說,盯著桌遊不放。

她發現女兒在爐子邊想添燃料,但頻頻打嗝讓她無法成事。她在哭,正用衣袖抹著鼻子。

媽媽輕撫女兒的頭髮。「怎麼了?爸爸呢?」

阿姊濡濕的眼睛視線轉往連接診所與住家的那道門。

「被他罵了嗎?」

阿姊搖搖頭,不肯多說。麗敏才走兩步,雙腿突然濕透了。

她希望門後的另一個人聲是產婆。

在診所裡,她丈夫正跪在一個男人身邊,男人的鮮血穿透診所病床的竹蓆往下滴落,在地板擴散開來,浸透了她丈夫的膝頭。一聞到金屬般的怪味—這股氣味比市場上的豬頭鮮血放光、蒼蠅停在睫毛上;比對自己濃稠經血的遙遠記憶,都還糟糕—她強壓作嘔的感覺。丈夫猛地頭一偏,狂亂的目光對上她的眼睛。

「怎麼—?」她幾乎無法把話說出口。

他厲聲說:「現在不要。」

她注意到有個男人站在陰暗的角落裡,窩在顯微鏡桌跟書架之間,一臉悲慘、震驚跟無能。他瞥了瞥她,然後蹲下來抱住頭。

她丈夫的世界就是一隻胳膊的長度可以畫出的幅員:他跟他的病患。她丈夫憤怒的強度,幾乎比鮮血讓她更憂慮。她踉蹌走回廚房,發現阿姊掙扎著要弄熱水壺。

「他死了嗎?」阿姊啜泣。

「去照顧妳弟。」她一把抓住水壺,放回逐漸冷卻的爐上,然後跛著腳走回診所。丈夫把受傷的男人撐到側邊。她想起丈夫說過,要讓傷口高過心臟。男人現在面對牆壁,她看出胸膛上的黑結,原來在背部扯出了紅腫參差的大口。她丈夫已經把傷口周圍的外套剪開來,一條條沾血的碎布軟趴趴懸著。

抵住出血處的那團碎布已經整個濕透。丈夫拿了厚厚一疊新紗布壓在舊繃帶上。血很快滲了過去,在白底綻出紅來。男人閉著雙眼,嘴唇發藍。她確定他已經死了。她注意到用過的針筒丟在病床旁邊的托盤上,最後一滴液體凝在針尖那裡兀自鼓脹。

「他是在總督府前面中槍的。」另一個男人主動說。即使他不因擔憂而揪起眉梢,也長了一副感傷的面容,臉頰厚重、雙眼下垂。她起初以為他雙手上的點點斑塊是雀斑,現在才意識到是乾掉的鮮血。

「為什麼?」她脊椎抵在門柱上,還沒離開門口給人安慰的倚靠。她可以輕易遁入廚房,關起門來,再次存活於生命才是首要的世界裡,而生命就在她的體內搏動翻騰。

丈夫要他們安靜。他蜷起手指,輕巧扣住男人的手腕。他只從鼻孔一次的快速賁張裡,表現出自己得知的訊息。她納悶,這麼無動於衷又有什麼好處?然後馬上提醒自己,沉著的,甚至是超脫的頭腦,正是醫生的天分。

「子彈裂成了好幾片。」他說。

角落裡的男人像貓一樣呻吟,然後靜默下來。

她忍不住覺得,在這種時刻裡,生產感覺幾乎是魯莽的行為。她不帶憂慮地靜靜告訴丈夫,她要叫阿姊去找產婆過來。

角落裡的男人意識到她有孕在身,變了表情,恐懼燃亮他的雙眼。「妳女兒?不行,我去就好,他們在街頭到處開槍。」

她的骨骼正在擴張,寶寶堅持不懈。她聽不懂他講的話。

「誰在街頭到處開槍?」

他跟她說起公園裡的寡婦、早晨的抗議、有人掛起主張「中國豬」滾回中國的布條—再來是火車站跟總督府前面的掃射—他跟友人當時就在現場。眼前這位像個舞台布景裡被硬撐起來的稻草人,就是他朋友。

「這種事必然會發生。」丈夫輕聲說。對,她默默表示同感。她想起日本人兩年前離開以後,市場上越來越稀少的物資,還有她路過中國國民黨士兵的戒備目光時,感覺多不自在。她可以感覺到城市的緊張:她拉緊皮包、聳起肩膀、別開視線。

丈夫在男人肩膀下面塞進捲好的毛巾撐起他。她勉強可以看到男人胸膛的起伏。

「我去找產婆。」受傷男人的朋友又說,彷彿這趟跑腿是他唯一能負擔的醫藥費。麗敏看出他多麼急著想離開,也納悶他到底會不會回來。丈夫把地址給他,男人悄悄離開。

她在樓上自己床上等待,扭著臉、焦急不耐。男人還沒回來,都下午了。最後,丈夫來了,雙手早已刷洗到泛紅,但她發誓自己看到丈夫指甲底下有那位傷患的鏽色乾血。

「快洗手。」她說。她希望自己的恐慌顯露在外只是心煩。他不當回事地點點頭,拉張椅子到床尾那裡。

「他人呢?」她問。

「我想,」他說,「我們只能靠自己了,所以開始吧。」他確定她可以看出他話裡的勉強。他沒有十足把握。他沒告訴她,這並不在他的計畫裡,也沒告訴她,他剛剛在樓下的診所裡,忙著翻閱醫學院時代的老教科書,快速複習了一下產科學。他彎起她的膝蓋,撩起裙子。

「也許你應該叫你妹妹來?」

他笑了。「我們自己處理會比較好。」

「你會需要我幫忙的。」她說。

他把她的裙擺推到臀部那裡,將她的雙腿分開。

「多大了?」她問。

他用食指跟拇指畫了個圓。「跟—蜜棗差不多吧。」

「蜜棗?」她簡直想大笑了。「等到有榴槤那麼大,再來擔心就好了。」他沒回應她的笑話。又一陣痙攣揪住她,狠狠擠掉她的幽默,她小心吐氣。怒氣隨著痛楚一湧而上。雖然尿意強烈,但她並不認為是真的。那種緊縮的感覺再次緩解時,她咯咯輕笑。

「怎樣?」他漫不經心的問題飄向了她。

她不知道自己為何笑。眨眼間,腦海裡浮現了樓下受傷男人的影像。不久,她自己的血也將要浸濕這個床鋪。她用意志力把那個思緒驅走,可是它很倔強,以黑白的影像再次回來。

她的頭胎—我阿姊,是日本攻入南京那年出生的。日本報紙都寫說這是一場勝戰。勤奮的士兵除了番薯之外無糧可吃,拉出來的屎全是橘色的。橘色的屎—象徵著軍人對人民獻上的祭禮。中國國民黨來到台灣時,帶來了不同版本的故事。他們語帶控訴把照片塞到台灣人眼前:婦女被矛刺穿陰道、割下的乳房像棒球一樣被拋來擲去、屍體堆疊在河畔、砍斷的頭顱插在木樁上作為警告。國民黨把台灣人的無知當作受日本人洗腦的進一步證據,不是以得到解救的同胞來看待台灣人,而是把台灣人當成被征服的仇敵。我母親試著把女兒血淋淋躺在她胸前的記憶,從其他影像汲取出來。有些血是好血,她提醒自己。然後她頓時想起被她上一個奶大的孩子吸走了所有痛苦。她內心掙扎起來:別再想了。

丈夫把手貼上她的膝蓋並說:「專心點。」她把視線集中在掛在床鋪對面牆上的炭筆肖像。是她的丈夫。是她某天親手畫的,當時她仍對自己新婚的丈夫感到不解,那天盡可能靜靜坐在診所裡觀察他。她漸漸熟知他的習慣—他閱讀時會咬手指角皮,在門口脫下鞋子後會將鞋頭向外整齊排好。她可以重播他起床到就寢之間的所有作息,就像電影一樣,鉅細靡遺到他排便的時間都不遺漏。但是對她而言,他依舊像蒙了層紗似的。她意識到,她喜歡他在某方面是不可知的,這點讓兩人共度一生這件事變得足堪忍受。

再一次的宮縮讓她痛苦不堪。她本能地吸氣,他提醒她要吐氣,然後瞥了瞥手錶。

「叫阿姊上來,你應該去看看—」她頓住,彷彿不確定該怎麼稱呼那個瀕死的男人—「你的病人。」

他猶豫起來,她要他放心。「這種事我做過三次了,不用擔心我,老公,去看看你的病人。」

男人死了。

陌生人跟轎夫拖著受傷男人進來的那一刻,蔡醫師就知道這男人難逃一死。男人失血過多,因為休克而臉色蒼白。蔡醫師真希望他們當初去了大醫院,而不要用這個鐵定死亡的病例來詛咒他。

死者的朋友回來以前,他不能擅自處理屍體。他拉著凳子上前細看男人。子彈還留在體內。他知道取出子彈會進一步損毀身體,反而得不償失,但男人都死了。他戳弄傷口,取出一塊彈片。真的如同那個朋友說的—開槍的人用了空尖彈嗎?他對槍枝所知甚少,只知道自己孩提時代讀過的軍事書籍。他記得,海牙公約嚴令禁用空尖彈,因為這種子彈會在人體內以極不人道的方式炸開。這種子彈也叫達姆彈。

造成問題的,是沉默,而非話語。

事實的真相為何?存活下來的人,是幸運的?抑或是不幸的開端?

美國亞馬遜網站2016年2月選書

獨立書商協會2016年3月選書

誠品書店2016年3月外文選書

他們一直在監視我。

一九四七年二月二十八日,一場抗爭撼動了台北城,整座城市進入戒嚴狀態。而我,是在鎮壓的第一晚出生。

接下來幾個星期,國民黨開始強力鎮壓反對聲浪,

每天、每個家都有男人開始失蹤,

一九四七年三月十四日,我的父親失蹤了……

十年後,一個陌生男人敲響我家大門。是我失蹤的父親。而這個家,因他的歸來掀起另一風波。

父親的回來象徵著什麼?他做了哪種惡魔式的交易?他是叛徒,還是是複雜的英雄?而當權者又答應拿什麼來和父親交換?

時空橫跨六十年、步履遍及台灣與美國;經歷二二八、戒嚴、中美斷交、白色恐怖、解嚴到SARS。藉由身繫囹圄、抑鬱無奈的父親、堅毅不拔的母親、試圖拯救家人們遠離迫害的女兒,如何在各自的堅強與磨難中,面對威權的脅迫、禁制、監控和逃亡,以及在人性的背叛猜疑中掙扎。

這本書很黑暗,但我認為,它終究還是傳遞了希望的訊息,讓人們知道改變是可能的。──楊小娜

楊小娜(Shawna Yang Ryan)

曾任傅爾布萊特學者,著有小說《水鬼》(Water Ghosts),目前在夏威夷大學馬諾阿分校教創意寫作課程。她的短篇故事曾經刊登於《ZYZZYVA》藝文雜誌、《亞裔美國人文學評論》、《Kartika評論》、《柏克萊小說評論》。現居檀香山。

謝靜雯

專職譯者。文學小說譯作有《永遠的杏仁樹》、《時光機器與消失的父親》、《當我們談論安妮日記時,我們在談些什麼》、《沼澤新樂園》、《失落的秘密手稿》等。譯作集:miataiwan0815.blogspot.tw

楊小娜在這本精準又詩意的作品裡,重新塑造了移民故事。本書滿懷抱負,迎頭面對而不是避開台灣變遷中的政治氣候,因此從中獲得深度。……本書意義重大,充滿細心研究的細節,寫就的故事觸動心弦、教人難忘。──《出版人週刊》(Publishers Weekly)

這個故事諸多層面都處理得相當動人,尤其在個人跟政治這兩個層面上。──《柯克斯評論》(Kirkus Reviews)

引人入勝的史詩……扣人心弦、感人肺腑,這則強而有力的故事探索父親跟女兒之間的牽絆、他們被迫做出的妥協,以及他們為了追求自由必須付出的代價。──《書單》(Booklist)

這本令人心碎的小說帶領讀者到一座島嶼:台灣,許多人對那座島的歷史一無所知。《綠島》以訴諸感官的華美散文寫成,教導讀者關於人性、政治力量與動亂的殘暴、以及為何有些祕密從來不曾被說出口。──《波士頓全球報》(Boston Globe)

一則波瀾壯闊的故事,規模雖如史詩,卻是私密的故事。──《亞利桑納共和報》( The Arizona Republic)

扣人心弦:這部成功之作將焦點牢牢放在棘手非常的素材上……《綠島》遠遠不只是歷史小說,也是一部家族史詩。──《華盛頓時報》(The Washington Times)

楊小娜對台灣的描繪令人膽寒、說服力十足,等於是向台灣史上不完美的倖存者致敬。──《洛杉磯時報》(Los Angeles Times)

以優雅筆觸描繪一則錯綜複雜的故事,揉合了戰爭史、懸疑、一個女子的成長歷程以及更多……書裡充滿了繁富的描述與照相般的地方感……《綠島》這本小說通篇傳達著一種對於家的概念的痛感。 ──《西雅圖時報》(The Seattle Times)

動人心魄……既是台灣變遷的動人描寫,也是一個家庭奉獻與妥協的妙筆描繪。──《檀香山星廣報》(Honolulu Star Advertiser)

《綠島》裡的英雄寥寥無幾,但滿懷對人生倖存者的慈悲。楊小娜對家庭生活的豐富描繪更加深了懸疑感……──《里奇蒙時報》(Richmond Times-Dispatch)

楊小娜強勁有力的說故事風格,帶領我們穿越台灣史上的血腥時期,而這段時光的意義依然在今日迴盪不已。……《綠島》是一本強悍且不傷感的動人小說,緬懷的對象不只是昔日的英雄,還有倖存下來的人。 ──越裔美籍作家阮越清(Viet Thanh Nguyen,著有《同情者》等)

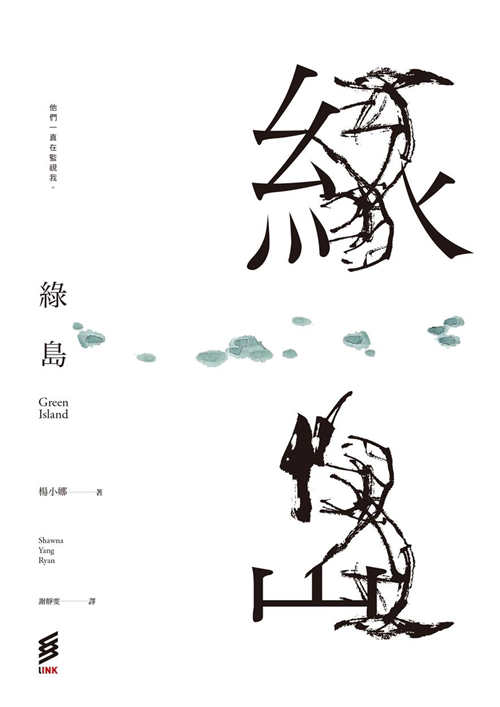

Geeen Island

出版社:INK印刻出版公司

出版日期:2016-11-02

ISBN:9789863871316

定價:550元 特價:88折 484元 |