【推薦序】回到原處,留在腳下的是什麼?

【自序】旅程,從面對自己內心的恐怖開始

【第一章】絲綢路上的獨行者

今天,儘管人類已經可以登月,卻仍難以走通絲路,深入玄奘西行求法的價值,不能僅從地理切入。

【第二章】心的準備

玄奘西行求法是歷史上歷時最久、路途最遠的徒步旅行,他唯一的準備:一個接受一切的心。

【第三章】心的力量

從面對自己內心的恐怖開始,以玄奘作為心理的嚮導,追隨他千餘年前的足跡,探索恐懼的根源。

【第四章】心裡的蛇──吐魯番

要認識世界,不必急著上窮碧落下黃泉,首先,要先拿掉心裡的蛇,你意識到自己心裡的那條蛇了嗎?

【第五章】蛇走了──庫車

如果,我們與這個世界的互動,是從扭曲真相開始,那麼,不管我們多麼努力,終究治絲益棼。

【第六章】原來的我──喀什

放走心裡的蛇,走在原來之旅的路上,腳步開始輕盈了起來。蛇,不過只是條繩子,而且擋住了美好。

【第七章】拜訪淨土──帕米爾高原

可是,蛇是怎麼來的?源頭在哪?如果不能從根源消融牠,所有的努力,終究是蛇在驅動,不是嗎?

【第八章】敬畏因果──絲路南段

玄奘回歸東土前最後一段路,訴說的是人心對於文明從興起到幻滅的導演功力,生與滅,離不開心的參與。

【第九章】究竟美好──敦煌

對沙漠中大部分的旅人而言,沙,就只是沙,只有受過訓練的心,才能認出沙裡的佛,莫高窟就是這樣創造出來的。

第三章 心的力量(節錄)

無形的牆

飛抵烏魯木齊已經晚上八點,太陽還高掛著。這裡已經非常接近中亞與俄羅斯,夏季日照時間長達十五個小時,晚上十點天還是亮的,與北京有兩個小時的時差。然而,兩者之間的差距,何止兩個小時?

一走出機場大廳,已經有些許異國情調,維吾爾族人的五官與漢人有明顯差異,服裝既豔麗又保守;所有指示牌一律中、英、維吾爾文並列,這說明維族人數已經多到必須在公共空間裡被尊重。但是,整個地窩堡機場,終究只是有一點異族風情而已,大部分仍是漢人。

接機本來就充滿有朋自遠方來的喜悅,仔細看,維族大多攜家帶眷、男女老少齊出動,見到親友,幾乎都又親又抱,歡樂喜悅溢於言表;漢人在這方面,則顯得克制理性得多。熱與冷,也許只是禮教的差異,但敏感的人會發現,兩者之間幾乎沒有交集。在等待朋友來接機的這段時間裡,沒有看到任何一個漢族與維族交談。人們用各自的方式接待親友,彼此間卻形同陌路,彷彿生活在同一屋簷下的離婚夫妻;相處,只是不知什麼理由下的不得不,漢維之間,明顯有道無形的牆。

「這是錯覺嗎?」

「不算錯吧,直覺往往最接近真實。不過,這沒辦法啊!」來接我的朋友A說。

A是所謂的「新二代」,顧名思義,是在新疆出生成長的第二代,這當然是以漢族為主體的說法。她的父母親原籍河南,年輕時接受新中國號召到新疆來「支援邊疆建設工作」,有個神聖的職責叫「援疆」或「支邊」。

雖然父母都是漢族,A這個「新二代」竟然五官立體,髮色偏淡,不說話還真有些哈薩克族的樣子,而且性格相較於內地漢人更熱情大方一些。不得不承認,影響人的除了血緣,恐怕還有水土,要不怎麼會說「一方土養一方人」呢?

到市區已經是消夜時間了,因為我馬上要一個人上路,A急切地要把她在新疆的十八般武藝傳授給我:

「我們這裡,洋蔥叫皮芽子,跟內地口味完全不同,旅行期間好好享用。」

「聽到『勺子』要知道是在罵人『笨蛋』。」

「維語挺難學的,記得最基本的吧:朋友,阿達西;你好,牙合西莫;謝謝,拉赫馬嗲;很好,亞克西……。」

正跟A學得起勁,馬路上竟然有一輛戰車開過去,我不敢相信自己的眼睛,忙問:「最近要閱兵嗎?」A見怪不怪地說:「馬上要舉行亞歐博覽會了,這叫維穩。」

我明白了,這是在恫嚇!當你不知道敵人在哪裡,展示武力至少可以讓自己不那麼害怕。看看一旁報紙的標題:「烏魯木齊全力維穩保證亞歐博覽會」、「首府鑄造維穩銅牆鐵壁」、「特警戰車上街,市民尖叫『好酷』」……。

「七五事件」已經過去四年了,事件掀起的恐懼感完全沒有消散的跡象,只是換個方式繼續。

這邊在加強維穩的銅牆鐵壁,那邊呢?隨便「百度」一下就知道了:

二○一三年四月二十三日:新疆巴楚暴力恐怖事件

二○一三年六月二十六日:新疆鄯善縣暴力恐怖襲擊案

二○一二年六月二十九日:新疆和田劫機事件

二○一二年二月二十八日:新疆葉城恐怖襲擊事件

二○一一年十二月二十八日:新疆皮山縣南部山區劫持人質事件

二○一一年七月三十一日:新疆喀什爆炸事件

二○一一年七月三十日:新疆喀什恐怖劫持殺害卡車司機事件

二○一一年七月十八日:新疆和田市派出所遭襲擊縱火事件

對這次行程而言,這些事件的意義是:除了二○○九年的「七五事件」是發生在首府烏魯木齊之外,其他那些綠洲城市,每一個都屬於玄奘法師西行時經過的「西域三十四國」。這雖然是出發前就了解的局勢,但是真看到戰車,還是不免抽了口涼氣。

「你真的要一個人去南疆嗎?這不是開玩笑的!」即便人都已經到烏魯木齊了,A仍勸我放棄。

「我在這裡土生土長都不敢去了,真搞不懂你在想什麼!你是沒見過人發瘋起來的樣子吧?跟你說,我也有很多維族朋友啊,結果出事的時候也只能各走各的路,現在已經沒法像以前那麼毫無芥蒂了。雖然知道暴徒和百姓不一樣,可是陰影沒有那麼容易消失的。你想去的南疆那些地方我以前都去過,大部分維族人真的很善良,可是現在情況不一樣了,有些情緒已經被挑起來了,何必冒這個險?」

面對A的苦口婆心,不曾消失過的恐懼指數再度飆高。是啊!何必?到了這裡,我不得不承認,內心深處其實非常渴望能帶上一個靈丹妙藥,以便在危難時派上用場,只是,有這個東西嗎?

我轉身向玄奘法師要答案,還真找到了。

第四章 心裡的蛇──吐魯番(節錄)

吐魯番—天然博物館

在朋友陪伴下,這個旅程正式進入南疆──吐魯番。進入南疆區域,意味著真正深入今日維吾爾族生活的腹地,當時兩個月前剛發生的暴力攻擊事件,讓出發的氣氛異常凝重。

把吐魯番做為跟隨玄奘去旅行的第一站,因為這是他死裡逃生出大漠後第一個升堂講經的地方,講經堂據說還在。在玄奘的時代,這裡是高昌王國,這個城邦本來不在西行的預定路線中,最後卻成為他求法路上最美麗的意外。

今天的目的地,是火焰山下的吐峪溝。火燄山人盡皆知,但很少人知道,火焰山下的吐峪溝千佛洞曾經是古代佛教勝地,而離千佛不遠的「聖人墓」,則是現代伊斯蘭教徒勝地。小小一個吐峪溝,實際上等於是吐魯番過去、現在跟未來的縮影,今天的吐魯番,正打算把自己包裝成「天然博物館」之都。

與荒蕪炙熱相比,恐懼猶如塵埃

新疆總面積有一百六十六萬平方公里,這是什麼概念呢?就是說,一個新疆裡面,可以放下四十六個台灣,或者九個廣東、四點五個日本。但同時,它又極度荒涼,從一個城市到下一個城市,往往是上百甚至上千公里路程,開車得好幾個小時甚至好幾天,這中間,放眼所及,盡是無邊荒漠。

假如從衛星上看,這片廣褒的大地上,幾乎全是土黃色,被北中南三條深灰黑的色帶分隔開,這意味著這裡不是高山,就是沙漠,真正適合人居的水草之地,既分散又狹小,全新疆加起來,也不過只有八千三百平方公里,占新疆面積的百分之五,差不多是今天北京市轄區的一半。

所以,車一離開市區,無止境的荒涼立刻圍攏過來,我們的小車子,被包圍在無垠的炙熱與荒涼裡,形隻影單地前往近兩百公里外一個迷人卻陌生的世界。

在一望無際面前,出發前的忐忑顯得無比渺小,就像從衛星上看地球似地,我站在無垠裡回望自己,靜靜地端詳著那顆剛剛還七上八下的心,恐懼感,似乎被荒蕪與炙熱消融了一些。

我不禁揣想:對於今天的旅程,究竟害怕什麼?害怕遇上恐怖攻擊嗎?看看這片無邊無際的大地吧!我們不過是荒原上的一顆塵埃,攻擊事件也是,攻擊的人也是,被攻擊的對象也是,既然如此,為什麼我們眼裡,只有那顆塵埃,而看不見無垠?當我們專注於塵埃,微塵就變成全世界。我們把塵埃無限放大,大到控制住自己的心,把自己嚇得寸步難行,這份恐懼,難道不是對全貌的扭曲嗎?

再看看眼前的蒼茫,都說新疆很大,大到我這個來自蕞爾小島的南方人根本無法想像。但是,大,就等於豐美嗎?這個地方之所以「古來征戰幾人回」,原來不完全是因為胡人驍勇善戰,其實更是因為不是高山就是絕命沙漠的極端地形與氣候吧。看看車內的溫度計,攝氏四十五度,難以想像,玄奘怎麼能用雙腳橫越它?

但是,不適合人居的荒涼,是不是就等於匱乏呢?中間休息時,瞥見了被列為保育動物的黃羊,看來,荒漠之所以是死亡之海,僅僅是對於部分生命而言吧?對沙漠生物來說,炙熱與乾燥,恰恰是他們最豐美的天堂。

寬廣的天地,漸漸拉開了我那顆緊繃、狹隘的心。

水火相容孕育出吐魯番古文明

烏魯木齊與吐魯番相距雖不到兩百公里,但需翻越天山山脈,大名鼎鼎的火焰山就在其中。天山上的白雪,要不千年不化,要不因為冰河運動,把每座山切割得稜角分明。雪化去後,露出來的黃土山體就像一支又一支雄鷹的巨爪,櫛比麟次盤踞在大地上,無止境地伸展開來,遠望就像是千萬支雄鷹列隊擺陣,我們的小車在巨爪中蜿蜒前行,即使躲在有空調的車子裡,仍不免要屏氣凝神。火焰山是長達一百公里的山系,童山濯濯,飛鳥絕蹤,赤褐色山體在烈日照射下,巨爪升騰成熊熊烈焰,彷彿火舌就要撩天,所以才被人們叫做火焰山。高溫炙熱下,面對這雄奇的景觀,真的覺得自己不過是隨時可以蒸騰掉的一灘血水罷了。

玄奘是如何走過這段路的呢?他自己對於這段旅程隻字未提,《大唐西域記》是從出了高昌國才開始寫的,因為在他著書時,高昌已經屬於大唐帝國,而不是西域,倒是傳頌千年的西遊記,把這段旅程寫得活靈活現,才讓火焰山家喻戶曉。

唐三藏西天取經路阻火焰山,遇一長者道:「敢問公公,貴處遇秋,何返炎熱?」老者道:「敝地喚做火焰山,無春無秋,四季皆熱。」三藏道:「火焰山卻在那邊?可阻西去之路?」老者道:「西方卻去不得。那山離此有六十里遠,正是西方必由之路,卻有八百里火焰,四周圍寸草不生。若過得山,就是銅腦蓋,鐵身軀,也要化成汁哩。」三藏聞言,大驚失色,不敢再問……。

唐三藏是不是真的曾經大驚失色?我們無從知曉,但是,站在無邊炙熱中的我,卻對這段描述非常折服。據說,古時候的火焰山很可能真的會燃燒,因為整個天山山脈地質活動相對劇烈,地動時,原本埋在地層中的水準煤層被翻出地表與空氣接觸,加上這裡的高溫,就會引發自燃,這種現象在新疆至今仍很常見。因此,西遊記裡描寫的火焰山,雖然富有想像力,卻也有一定的事實基礎。

有趣的是,火焰山地表雖然高溫難耐,但整個山體在地面下竟然形成一個天然水庫,接住了天山雪水與由戈壁礫石帶下滲的地下水,這些甘泉最終在山體北緣溢出,滋養了吐魯番地區,加上當地著名的水利設施「坎兒井」,搭配縱橫千里的地下溝渠,硬是讓這塊燃燒的紅色土地,竟然自古就農產豐厚,光是葡萄種類就有上百種。

水與火,不相融,但卻相容,共同孕育出吐魯番自古的文明。

蛇來了

一路上,大家各自靜默,領受著造物之奇,接近目的地時,一陣尖銳急促的哨聲打破寧靜,原來是警察攔路,要求所有車輛停車接受檢查。

A在車裡大叫:「完了!該不會不能去吧?」

「什麼?為什麼不能去?」我問。

「兩個月前的事啊!」

A一邊不安地說,一邊非常配合地停下車,拿了自己的證件去接受檢查,因為擔心我的台灣人身分會讓員警有什麼敏感的反應,還交代我留在車裡別出聲。

坐在車裡,只見A跟員警說了半天,維族面孔的員警還探頭朝車內看了好幾下,最後終於放行。一上車,A頭也不回地加速前進,像做了什麼虧心事似的。

「怎麼回事啊?」我問。

「外國人不准去啊,哎呦我的老祖宗!我跟他說你是我從內地來的客人,不懂新疆規矩,沒隨身帶證件,但真的不是外國人,好說歹說才放我一馬。」車速倉皇,剛剛縮小的忐忑又變大了。

在中國,台灣人到底算外國人還是同胞,端看執行時的需求。這波臨檢目的在阻絕外籍人士進入控制區域內,以便隔絕恐怖行動者對外聯繫的任何可能性,這種寧可錯殺、不可錯過的氣氛,很可能就讓我準備了一年的旅程到此為止,所以A自作主張認定:台灣人這次肯定會算外國人,沒敢讓我亮出證件。

僥倖可以一次,接下來怎麼辦?擔憂地望向窗外,無邊荒涼霎時全成了鬼魅。

遮眼之葉

離開檢查哨,荒原上總算出現一些人家,房舍與大地一樣,都是土做的,不仔細看,實在分不出哪個是房子,哪個是黃土高坡。

人家愈聚愈多,漸漸有了些商店。中午了,決定在村裡唯一的麵攤上解決民生問題。點的是麵,先上了茶和葡萄,然後就是漫長的等待,典型的農村步調。

這不知名的小村落,顯然是個百分之百維族的聚落,我們幾個絕對是這裡的少數民族,大家不敢胡亂走動,因為總感覺被許多眼睛盯著。A低聲警告:「在這裡千萬不要亂拍照,尤其是拍人。」我心事重重地點頭,索性把相機收起。

就在這時,麵攤旁一個小女孩看到我正要收起的相機,上前示意要我為她拍照,我喜出望外,當下忘了剛剛的警告:「好啊!來!一、二、三,笑!」

雖然語言不通,跟小女孩還是有拍照的默契。她看到相片中的自己,很滿意似地一直笑,然後衝出去把她所有朋友都叫來看她的照片,小朋友們羡慕極了,紛紛要求也要拍照,我手腳以及嘴巴並用:「好!人太多了,大家一起照!」「不要動!不要動!」「一、二、三,笑!」

七、八個孩子爭先恐後圍上來看照片,然後七嘴八舌不知討論什麼,竟然自動重新整理了隊形,要求再來一次。

「好!一、二、三,笑!」

就這樣,孩子愈來愈多,大的指導小的整理儀容,擺什麼姿勢,然後再看照片,再七嘴八舌討論,再調整隊形,再照。

我們共同分享著每張定格,每個孩子都笑得那麼燦爛,我們緊繃的臉上,終於也染上了笑意。

孩子們一點都不介意要不要洗出照片,只要看到影中的自己就心滿意足了。

也許,拍照的意義並不在擁有照片,而在彼此一起成就一張快樂的畫面的那個當下。那個當下,我們是一體的。

正和孩子們玩得開心,麵來了,麵攤老闆把孩子們趕得一哄而散,還帶著滿臉歉意。吃飯時,我感覺,那一雙雙盯著我們的眼睛裡,其實盡是笑意、善意與靦腆。

這時,我想起西安火車上的小女孩和她的媽媽。這村子裡的每個人,跟她們有什麼不同?為什麼我竟執意認為他們對我懷抱敵意?在我還來不及看清楚他們的時候,就因為其他經驗而對他們作了判斷,還因為恐懼,一度打算對他們裝酷。

那些我們所以為的,跟真實所經歷的,差距何止萬里?這村子其實沒有變過,是我看它的角度變了。我們見到的,就一定是真的嗎?

這是一趟直面恐懼的旅程

以玄奘為嚮導

一個人,獨自走上古絲路

調伏外在恐怖攻擊威脅,與內在惶惑不安的心

「從旅遊書寫中抒發真實的人文關懷,從不安的絲路中反思文化與族群心路的真正歸屬。」──張中復(政治大學民族學系系主任)

這本書,是從面對自己內心的恐怖開始的。

書中所記錄的兩個月行程,既是向外探索的旅行,也是向內探索的心靈之旅。作者為這趟探索找了一位特殊的導遊──玄奘法師,以他的《大唐西域記》以及他的弟子為他留下的〈大唐慈恩寺三藏法師傳〉,作為在「地理上」與「心理上」的導引,希望可以藉由對古德的「心」與「行」的臨摹,釐清自己內在焦慮的根源。

為什麼是玄奘?因為玄奘所處的時代,跟我們同樣焦慮,當時他如何面對並處理這份從個人到家國的全面性焦慮呢?答案都在他求回來的「法」中。他所穿越的這條古絲路,至今仍乘載著人心過去幾千年的心跳,讀懂它,就等於讀懂人類文明的演化歷程。

古絲路曾經是千餘年前玄奘西行取經求法的「佛國之路」,但今天,從中國往西,到阿富汗、甚至印度,都已轉換信仰;古絲路中國段,更與南疆維吾爾族生活圈重疊,恐怖攻擊事件頻傳……。

‧現今信仰伊斯蘭教的居民,如何看待千年前信仰佛教的先祖?

‧千年之間,宗教的轉換,是如何發生的?

‧維吾爾族代代口耳相傳,沙漠深處有著數以百計的古代城堡。曾經的文明樂土,如今是「進得去,出不來」的禁地,兩相對照何止天壤之別,繁華哪裡去了?

‧為什麼美國史學家湯恩比曾經說:「如果能夠轉生,我一定選擇西元一世紀佛教傳入中國時的新疆」?

作者追隨玄奘的足跡,學習準備好自己的「心」,走遍古絲路中國段,從吐魯番、庫車往西,再從喀什取道天山南麓一路往東,接續玄奘的東歸路線,見證曾經繁榮鼎盛的綠洲古國如今黃沙漫漫,而不過千餘年前,這裡曾經是東西方水乳交融的「世界大道」。

地理,其實是歷史;而歷史,其實是人心的總和。

◎盛情推薦:

高人傑(中國信託金融控股公司主任秘書)

張中復(政治大學民族學系系主任)

釋悟因(香光尼僧團方丈)

饒夢霞(成功大學教育研究所副教授)

◎本書特色:

1.作者追隨玄奘身影,隻身旅行至南疆,對維吾爾族文化、佛教和伊斯蘭教在此的更迭、人類文明的發展軌跡有獨特的觀察視角。

2.既是行旅的紀錄,也是以身試「法」的見證,是當今世界瀰漫普遍焦慮不安情緒的一帖解藥。

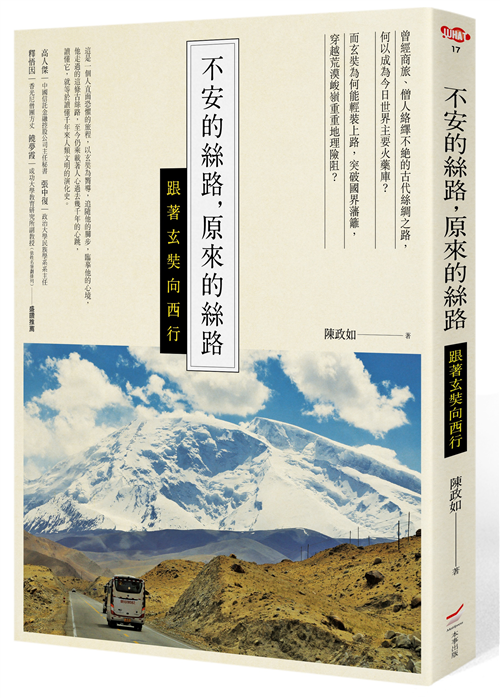

3.收錄旅途精彩照片,歷史躍然紙上。

陳政如

政大政治研究所碩士。

十五年媒體經歷,曾任媒體駐北京特派員,獲「第八屆兩岸新聞報導獎──電視報導獎」,二○○三至一三年間常駐中國大陸,對中國社會有深入生活層面的理解;同時是背包客和禪修學習者。

現為作家,身心整合療癒工作者。

旅程,從面對面自己內心的恐怖開始

此刻,你翻開的是一本遊記,所以,在心情上不妨輕鬆以對,只是,我要邀請你,把對旅行的認識放得更寬、更深一些,那麼,在閱讀的同時,你就既得到放鬆,又得到滋養了。

事實上,滋養你的並不是我的筆,而是它想傳達的「法」。

說起來,旅行人人都會,但是,回想一下,每次旅行之後,你的身心有什麼感受?是疲倦還是輕盈?是緊縮的還是擴展的?旅行中獲取的這些感受,對你回到生活有什麼幫助嗎?到底,我們是透過旅行而更融入這個世界,還是離世界越來越遠呢?

這本書,分享的是我在二○一三年獨自到新疆旅行後的部分收穫。新疆是古時西域的一部分,即是古絲路在現今中國境內的這一段。這個旅程總共歷時兩個月,行程超過一萬公里,海拔從負一百五十四公尺(吐魯番)到四千七百三十三公尺(紅其拉甫),經歷的氣溫從四十五度到零下五度。出發前,我花了一年的時間準備,賦歸後,又花了兩年的時間才寫出來。

許多人問:「為什麼要花這麼長時間呢?」因為踏上旅程之後我才明白:地理,其實是歷史;而歷史,其實是人心的總和。

旅程中接觸到的地理和人文景觀,都是歷史形塑的結果,但我(應該說是整個漢語世界)對新疆與維吾爾族既無知又充滿偏見,所以整個旅程充滿震撼和困惑,以至於回來後必須花兩年的時間搜集更多資料,並且回到「人心」的角度重新審視,才能慢慢地消化、感受,看清楚它的本來面貌,並且將它呈現給你。

為什麼這段旅程有分享的價值呢?因為它始於化解個人的恐懼,止於穿越歷史的恐懼。踏上行程前,新疆已經開始成為恐怖攻擊的高危險區;書稿完成時我正在歐洲遊歷,二○一五年十一月十三號,巴黎發生恐怖襲擊事件,接著,恐怖攻擊連珠似地發生:利比亞西部城市茲利坦、奈及利亞波諾州首府邁杜古里、土耳其的安卡拉、比利時首都布魯塞爾、美國佛羅里達州奧蘭多、孟加拉首都達卡、伊拉克首都巴格達和土耳其伊斯坦堡國際機場,還有我們過去只會想起啤酒的德國慕尼黑。當恐懼徹底成為這個時代的夢魘,我才認出來這次旅程真正的價值。

既然是前往恐攻高發區旅行,這段旅程從一開始就是從面對自己內心的恐怖開始的,它既是一次向外探索的旅行,也是向內探索的心靈之旅。不管向外還是向內探索,都需要指南針,所以,我給自己找了一位特殊的導遊──玄奘法師,以他的《大唐西域記》,以及他的弟子為他留下的〈大唐慈恩寺三藏法師傳〉作為在「地理上」與「心理上」的導引,希望可以藉由對古德的「心」與「行」的臨摹,釐清自己內在焦慮的根源。

雖然這段旅程是根據玄奘法師西行求法的路線來規劃,但本身毫無傳奇、刺激性,由於能力所限,根本也沒有涉足真正的險境,甚至只侷限在法師漫長求法路的中國境內,但是對怯懦的現代人而言,光是把自己單獨放到一個陌生的環境中,就已經是在冒險了。

為什麼是玄奘?原因很簡單,因為他所處的時代,跟我們同樣焦慮。當時他如何面對並處理這份從個人到家國的全面性焦慮呢?答案都在他求回來的「法」中;為什麼他選擇的是佛法而不是其他?答案則在《大唐西域記》與〈大唐慈恩寺三藏法師傳〉中。而他所穿越的這條古絲路,至今仍然承載著人心過去幾千年的心跳,讀懂它,就等於讀懂了人類文明的演化歷程。

玄奘的選擇提醒我們:不安不是現代人的專利,只是每逢價值崩壞時,我們比較容易感覺到而已,所以最壞的時代,往往也是重建價值最好的時代,問題就在於我們如何建立起認識普世價值的能力。

佛陀所教導的,與玄奘取回來的,正是建立這份能力的方法,它同樣適用於現代嗎?佛陀兩千年前就說:「不要相信我所說的,請驗證它!」所以,我上路了。

有意思的是,當我透過旅行,學習用玄奘親身示範的方式來看清楚自己內在的恐懼,並且學會如何化解時,對這世界才開始產生一種同情的理解;這分理解,帶領我穿越了地理的、歷史的、心靈的塵埃,望向內心深處,並在那裡嚐到了安詳喜悅的甜美滋味。不無意外的是,這份甜美根本不是追索來的,而是認出來的,其實它本來就在!

就著這份安詳喜悅,我才真正理解,新疆、乃至世界愈來愈頻繁的恐怖攻擊,其實都是化了妝的恐懼,恐懼的心才是恐怖暴力的根源!

如果,我們僅僅從歷史去探索暴力事件或行動的原因,而不往內探索人心,那就只是在追問誰對誰錯,而不是在化解恐怖。

歷史是果,而不是真正的因,如果不能認識到真正的原因,錯誤當然會繼續重複,終究我們才會明白:歷史為什麼一直在重複?現代維吾爾族發動的攻擊,跟歷史上記載的「回亂」、「回變」有什麼不同?「ISIS」跟「塔利班」有什麼不同?放到歷史長河來看,不管維吾爾族、ISIS或者塔利班,都生活在玄奘當年走過的路上,當年他憑一己之力可以走通的路,為什麼現在成了發動全球恐怖攻擊的大本營?顯然,歷史也許足夠說明問題,卻遠遠解決不了問題!

解決問題的方法,在「心」!除非我們學習認清恐怖背後或者內在的根源,才有可能開始動手處理問題,否則就只能被恐怖控制。個人是這樣,世界又何嘗不是呢?歷史,不就是人心的總和嗎?

把這個學習探索的過程分享出來,目的是希望更多人可以認識這套安頓身心之法的真實妙用,進而樂意學習用它來化解自己與時代的焦慮。畢竟,沒有安詳的個人,怎麼會有安詳的家庭、社會、國家、跟世界呢?

這趟旅行讓我用佛法重新審視自己與世界,透過這本書的分享,願這份甜美可以在這個喧囂的時代,帶給您一絲清涼。那麼,即使我們化解不了世界的紛亂,至少可以在風聲鶴唳中先穩住自己。

【推薦序】

回到原處,留在腳下的是什麼?

二○一五年夏天,我剛從雲南雞足山朝聖回寺,接到陳政如來信,並附上她的文稿。我拿著沈重的稿件,還是先讀她的信,她說:「這本書記錄的是末學在二○一三年秋天,跟著玄奘法師的腳步,到古絲路所進行的一次旅行,但對佛子而言,與其說是旅行,不如說是學習過程中的每一步,都是對大德心行的臨摹……。」

「這份嚮往之心……希望悟師父能成全。」讀著她質樸懇切、充滿赤忱的信函,字字是她腳步移動當下的拼圖,一則她描繪高僧玄奘大師的求法記錄,同時也是她按圖索驥,追尋大師而展開的求法之旅。展讀之際,我欣賞她朝聖的每一步履,不覺也隨她移動朝聖去了。

唐代〈大唐慈恩寺玄奘法師傳〉和玄奘大師口述的《大唐西域記》不同於章回小說的《西遊記》,是一趟真實旅行的記錄。玄奘大師的曠世貢獻像一盞明燈,從「地理」和「心理」導引人們不斷地踏上這佛國之旅,包括西域景觀、人文、信仰生活等。從七世紀中葉大唐初年到廿一世紀初,前後一千餘年,無數的中國人,以及從西域到印度、中亞的僧侶、信徒,仰慕著、追尋著,走上這淨心之旅。

我也曾經踏足大師與諸前賢走過的這條絲路,體驗此路難行的同時,更感受到前賢陪伴同行的安然。本書作者陳政如是香光山佛學研讀班的學員,邀我寫序,我有幸先睹為快。

她的行履遊蹤是一段「相信自己」的歷程,這是作者的體證。絲路之旅吸引很多人前往,但許多人總是「想著、想著」,始終無法付出實際的腳步,政如是「相信自己」成功成行的例子。她說:「佛法是心地法門,當煩惱現前,怎麼用佛法來運心、學習就開始了。」於是她猶如臨摹書法一般,以玄奘大師的親身經歷為典範,再輔以〈心經〉念誦,這是她在絕命沙漠求生存的祕方,也降服了隻身孤絕走在死生道上的孤獨感。她說佛心是真實性、可操作性,卻也是一瞬千年、千年一瞬,她走的是「如實」、「如是」的「原來之旅」,彷彿隨手拈來,卻是九死一生、出生入死。「原來」,朝聖是這樣的有意味。

最精彩且最吸引我的一章是她對塔克拉瑪干沙漠的描述,我彷彿也跟著她旅行去了。根據東晉法顯(西元三三四~四二二年)的描述,塔克拉瑪干的意思是「進得去,出不來」,一直是西域邊境令人卻步的一道關卡,踩著枯骨一步步向前走,惟一的方向是枯骨,人命只能聽任擺布的險惡之地;而從維吾爾族代代口耳相傳,在沙漠深處卻有著數以百計像珍珠鑲嵌的古代城堡。曾經的文明樂土,如今是卻「進得去,出不來」的禁地。兩相對照何只天壤之別,那些繁華去了哪裡?

政如這一趟,也解開人類求生存、追文明,看繁榮卻也摧毀大地的生滅變異的因果迴圈,紀錄著不只是乾旱、風沙,更直接的是戰爭、過度開發剝削大地,人們征戰掠奪,我生你死、你勝我敗的人禍,猶如煉獄,這是形成「進得去,出不來」,喚不回人們對天地的敬畏,彼此只能困在永無止境的匱乏與不安之中。

遙想過去風塵僕僕地走在絲路上的,除了軍人戍邊、商旅、探險家往來,還有求法的宗教家如玄奘、法顯……。如今沙漠依然,被近代探險家發現的尼雅遺址、樓蘭遺址,早已是深陷水源枯竭、綠州退化、人類被逼得退出的脆弱環境。

連玄奘大師停留七個月的于闐國也消失得無影無蹤。想親近玄奘的政如,在這幾個綠州城市徘徊低吟,終於明白原來沒有經過中華人民共和國批准,獨自旅行的人,只能搭包車到有人維護的景區轉轉;原來隔絕自己與玄奘軌跡的,除了千年時光,還有那漫向天涯、不斷滾動的煙塵,這些煙塵流向北京、流向塞外,更流向隔著海峽的台北,形成一片生命枯竭的「死亡之海」!

儘管滄海桑田、日星月移,曾經是佛國聖地的沙漠之城,如今搖身一變成為當代旅遊的「景區」,聖跡再無從尋訪。其相去之遙、扼腕歎惋,豈是一瞬千年、千年一瞬?

玄奘生於初唐,政如生在中華民國的台灣。萬里江山一局棋。玄奘是偷渡出境,志在佛教聖地印度(天竺國)以修學佛法,而政如是坐飛機、汽車,也是沒被批准的進入沙漠景區,同樣志在尋訪佛國,同靠雙腿徒步跋山涉水自負行囊。政如之前已準備多時,如同玄奘西行之前準備多時。多時的準備不只是物質、體魄的鍛鍊、矛盾心態的調整和求法心境的收攝、整肅,政如還準備了一部玄奘大師從觀自在菩薩傳授的般若心經。

《不安的絲路,原來的絲路:跟著玄奘向西行》一書是政如藉著朝聖映照自己的心境轉折,「朝聖」的初發心,讓每一站的旅程都令人惦記在心。我想說:「離開是為了回來」。「過程」終究是「過程」;「遠方」就留在「遠方」。「朝聖」仍是「彼方」。當回到「原處」,留在「腳下」的心經,〈心經〉的體證是可以一直陪伴下去到盡未來際。

最後,我引用蘇東坡的〈觀潮〉作結語:「廬山煙雨浙江潮,未到千般恨不消;及至歸來無一事,廬山烟雨浙江潮。」「生死大事,真實不虛」,當前的世態環境的確比唐朝更複雜。

是為序。

釋悟因 於香光山寺 丈室

2015年夏安居

出版社:本事出版

出版日期:2016-10-29

ISBN:9789869314374

定價:350元 特價:88折 308元 |