一 我家族所失竊的鐵馬們

My Family's History of Stolen Bicycles

二 阿布的洞窟

Ah-Bu's Cave

鐵馬誌Ⅰ

Bike Notes Ⅰ

三 鏡子之家

Abbas's House

鐵馬誌Ⅱ

Bike Notes Ⅱ

四 Psyche

鐵馬誌Ⅲ

Bike Notes Ⅲ

五 銀輪之月

The Silver Moon

鐵馬誌Ⅳ

Bike Notes Ⅳ

六 單車竊賊

Bicycle Thieves

鐵馬誌 Ⅴ

Bike Notes Ⅴ

七 緬北森林

Forests of Northern Burma

鐵馬誌Ⅵ

Bike Notes Ⅵ

八 敕使大道

State Boulevard

九 靈薄獄

Limbo

鐵馬誌Ⅶ

Bike Notes Ⅶ

十 樹

The Tree

後記:無法好好哀悼的時代

Postscript: Time Beyond Mourning

參考書目

Bibliography

我家族所失竊的鐵馬們

My Family's History of Stolen Bicycles

我想說的故事,無論如何都得從腳踏車說起。或者準確一點說,從被偷的腳踏車說起。「鐵馬影響著咱一家伙的運命。」我母親常這麼說。我會說,我母親是個新歷史主義者,在她的記憶裡沒有大人物、沒有英雄、沒有轟炸珍珠港,她只記得鐵馬丟掉這等瑣事。當她用台語說「運命」的時候,我總會想起這種語言還保存著的一種庶民信念:它把「運」擺在「命」的前面。

有時候我會問自己能算是個腳踏車迷嗎?或許不能。我並不真的熱愛騎腳踏車,但也不討厭。認真地來說,腳踏車有讓我喜歡卻也有讓我受不了的地方。我喜歡腳踏車的簡單造型,三角結構的車架,前後掛著兩個圓圈。世界上還有什麼比兩個藉由鏈條帶動不斷運轉的輪子穿越街道、森林、小徑和湖畔更美好的畫面?但我也討厭長途騎乘之後臀部的疼痛感,討厭戴著墨鏡、穿著全套專業配備,自以為很酷卻連仰德大道都騎不上去,挺著肚子,故意把昂貴的車子停在路邊炫耀的單車客。每次在路上看到這樣的人我就希望他們的鏈條鬆脫,輪胎爆胎,鋼絲斷裂。

有時候,我想自己真正著迷的不是騎腳踏車這回事,而是那個一開始被米肖父子(Michaux père et fils)稱為「有踏板的快速的腳」(vélocipède à pédales),後來Pierre Lallement再改造成「bicycle」(混合拉丁文的「雙」[bi)與希臘文的「圓」[kyklos))的詞,以及它所指涉的相關物事。

不知道從什麼時候開始,當我遇到不同語族的人的時候,都會試著請他們唸出「腳踏車」:Bike、vélo、cykel、자전거、велосипед、jizdní kolo、साइकलिंग⋯⋯所以我雖然只會兩種語言,關於腳踏車這個詞我卻懂得三十六種,我是腳踏車的多語者。

而在我的成長環境裡,腳踏車這個詞是有地域性的,如果你聽一個人說自轉車那麼他就是受日本教育的人,如果說鐵馬或孔明車那麼他就是台語的母語使用者,如果說單車或自行車那麼他很可能是來自中國南方的人。不過,現在這些用詞都混淆了,沒有辨識性了。

我最喜歡的還是我母親用台語說孔明車、鐵馬的發音。

特別是鐵馬這個詞太美麗了,它結合了大自然跟人力。你可以想像造物主刻意在土地裡留下含鐵的礦石,人們挖出來以後鑄成黑黝黝的碳鋼再打造成一匹馬的樣子。但這世界就是這樣,有時候某些事遠比另一些事更美好,卻偏偏被另一些事取代。鐵馬改成為單車,或者腳踏車,對我來說是愚蠢、文化倒退之事。

我也著迷於鐵馬個體的獨特性,意思就是在某個時代被打造,也只屬於那個時代的鐵馬。我相信有一天有人能編出一本鐵馬史,上頭都用代表性的車種來紀元,比方說富士霸王號元年、堅耐度號元年、幸福牌內三飛跑車元年。從這點來看,你可以說我是個唯物史觀論者:有鐵馬的世界跟沒有鐵馬的世界,演化自不相同。

剛剛講到,如果要談起我的家族,得從那些被偷的腳踏車說起。這事最早可以說到明治三十八年,一九○五年。

如果你對歷史稍有涉獵,就會知道,這一年一月被圍困在旅順口一百五十七天的俄國軍隊向日軍投降,一個月後發生了這場戰爭的最後一場戰役「奉天會戰」,這場勝仗或許讓日本的軍事野心開始變得扭曲也不一定。不久,印度肯拉發生八點六級的大地震導致一萬九千人喪生,而孫中山成立了同盟會;差不多同樣的時間,大英帝國「全裝重型火砲(All-Big-Gun)」的無畏號戰艦開始鋪設龍骨,開啟了現代戰艦的新時代。而弗里茨.紹丁(Fritz Richard Schaudinn)則發現梅毒這種折磨了無數人的黑暗疾病的病原體。

我外公就在這一年出生。

我外公出生並不是什麼歷史大事,當然也不會有什麼報紙刊登,不過我母親牢牢把我外公的生日和一張報紙綁在一起,或者說,一台自轉車綁在一起。母親說,外公從小立志要擁有一台可以載粟仔、家私,或者未來可以載臨盆妻子到鎮上醫生館的自轉車,這是全然貫徹他一生的志願。而這個今天看起來如此微薄的願望竟是來自於一張舊報紙,明治三十八年陽曆九月二十七日的《臺灣日日新報》。

據說我外曾祖父是大字不識一個的,那張報紙是他到鎮上賣魚時撿到的,既是為這個孩子保留的出生禮,也是一種象徵希望孩子有一天能脫農入仕的期許。它一直被我外公摺成方巾大小,然後用兩層粗布包裹起來,放在一個當時還很罕見的鐵盒子裡。他甚至曾到鎮上請了識字的先生,把那張報紙上的新聞讀給他聽,他因此對他出生那一天發生了什麼事,瞭如指掌。據我母親說她第一次看見那張「脆脆,黃黝黝」的報紙時,外公指著右下角刊載的一則小小的,對他而言卻極其重要的新聞,標題寫著「自轉車轉去了」,報導的是台南名醫顏振聲當時騎著自轉車出診,一到便急急進入患者家中,患者認為車子停外邊不妥,於是叫喚僮僕把車牽進房子裡時,居然就已經被人騎走,「如黃鶴不知飛何處去」。研究日治時代庶民史的人或許會知道,彼時一台自轉車就像一部賓士車,不,就像一棟樓房,被偷的話是能被登到報紙上的要緊事。而這個竊盜新聞讓我外公一生如斯感慨:「我出世彼一年,竟然已經有人有鐵馬予人偷提(thau-thėh),真正使人欣羨(him-siān)。」我外公死於一九四五年,大戰結束的那一年,彼時他正當壯年⋯⋯原因也是一輛失竊的自轉車,只是那依然不是他的,因為他一生並未擁有任何一輛自轉車,他沒能完成自己的立志就死去。而我外婆所生的九個小孩都是在小鎮的產婆幫助下接生的,每一個都長大了⋯⋯這對清貧又失去男家長的農民家庭來說,實在是一種不幸。

當然,如果你跟我母親聊得夠久,她就會跟你講起我家族裡第三輛被偷的鐵馬,與我五姐的故事。這輛鐵馬就真屬於我父親的了,那也是他的第一輛鐵馬,品牌不詳,型號不詳。

我父親是個「做西裝」的,後來還兼賣牛仔褲。我媽說「做西裝」比較適合我父親的性格,因為他是一個「啞口」(é-káu),只要拿起剪刀、版紙、針線,他可以整天什麼話也不說,我們就只聽到剪刀嘩嘩嘩像流水一樣滑過布面的聲音,或者是針車像採礦台車走在軌道上的聲音。我母親則被訓練成車布邊的女工,她的美麗眼睛因為長時間注視著同一個定點,而總是像在眠夢。

彼時我父親跟母親已經生了四個女孩,貧窮遠不如沒有盼到兒子讓他感覺絕望。有時工作到深更,父親會跟母親提議是否乾脆把五姐送給住在鄉下的一個遠親:「會較(khah)好命。」當初在連生四個女兒的時候,夫妻倆對第五胎曾經做了一個賭注,如果男孩就留下來,不再生了,女孩的話就送出去,繼續生。當時母親因為覺得「運命」不可能如此捉弄她,就答應了。不料第五胎結果仍是個女孩。向來對命運逆來順受的母親唯有對此事硬氣,父親也因為心底的不安而並未堅持。

白天他們因此都工作得更努力、更拚命,但一天做多少件襯衫、西裝是快不起來的,當時即使是一件平價西裝,從量身到胚衣試穿到修改,得花上好幾個星期才能完成,於是我母親便替成衣工廠做家庭代工。據大姐說有一陣子她專門縫製口袋,家裡因此疊滿成千上萬個同一個款式的口袋。晚上他們並沒有放棄生下男孩的希望,為了期待下一胎不再是女孩,我五姐的名字因此被取為「滿」,意思是,夠了、夠了。

不過「運命」的意義就在它的不可保證與它總是能證明人所承諾的一切必不可靠,一年後我母親生下了大哥。由於家裡再添一口,經濟上必然走到絕境,第六個孩子既然是男孩,那麼就是命運裡「多」了一個女孩。

那天早上父親抱著五姐,默默地走向台北車站,準備搭第一班火車帶到鄉下送給一個未能生子的遠親。五姐半夜才喝過一次稀稀的米奶,正沉沉睡在竹籃子裡。初夏的陽光已經升起,城仔內開始要鬧熱起來,而一早就背著大哥出門去市場買菜的我的母親,錢包裡的幾塊錢讓她走到腿痠也買不了多少菜,因此帶著失落的情緒提早回到了家。這時大姐背著四姐已經開始燒水,二姐正在洗米,三姐則幫忙擦櫥窗。大哥在母親的身後,一路哭鬧,就像他的一生一樣,讓旁邊的人無限心煩。

母親以她為人母的直覺,很快地發現阿滿不在。問了大姐,知道我父親帶出去了。過去一夜又一夜的談話倏然浮現,她喊叫一聲「害囉!」就跑了出去,因為背著大哥,跑步是絕對不可能追上火車的,她遂又回頭,把大哥交代給大姐,然後毅然從抽屜的暗層裡拿出鑰匙,打開那個父親每天上油擦拭的鐵馬四角鎖。沒有人知道為什麼那天我父親沒有騎著鐵馬載五姐到車站,而是選擇抱著她走去,那或許也暗示出他的遲疑吧?

據我母親說,那是她一生第一次騎鐵馬,也是最後一次。(但肯定她記錯了,或者我懷疑她刻意不提那真正的第一次經驗。)她不可思議地在短短數秒內領悟了騎鐵馬的道理,就彷彿她懂得在大雨時怎麼逆著風勢拉低斗笠插秧、懂得哺乳,以及如何咬緊牙根承受痛苦一樣。騎上鐵馬的她穿過愛棟、仁棟、孝棟、忠棟,騎過北門,在郵政局右轉進忠孝東路,一路騎到「火車頭」。如果當時你正好也路過車站,一定會看到她的洋裝碎花布料貼在濕透的後背,白色襯裙隨風飄起宛如花朵(那件洋裝也是父親做的)。一個字都不識的母親直奔售票口,推開像逃難一樣買票的人潮,問售票員那班可能到鎮的火車什麼時候開,在第幾月台?

據說我父親見到我母親時,先是驚愕,繼之眼神充滿愧恨,而後轉為氣憤,嘆了一口氣,把突然驚覺自己運命轉了一圈而開始大哭的五姐交給她。而後一如往常地一言不發背著手,走出車站,我母親則默默地碎步跟在後頭。我父親因氣惱而跨大步伐,母親因為怕跟不上從碎步變成小跑步,因而都忘了有鐵馬這回事。結果就是,那輛相當於小店好幾個月營收價值的鐵馬就因此遺失。

沒有人知道我父親對此事的看法,因為我父親一生從來不表示任何看法。他看報紙卻不評論時事,不陳述往事也不附和我母親陳述往事,彷彿他已經將回顧自己人生這回事賣給了誰,一切都與他無關了似的。

直到現在,這件事都是我思考時間的具象與抽象觀點的材料。從線性的時間看來,列車誤點了一分鐘,我母親騎鐵馬比跑步快了二十分鐘,這二十一分鐘,讓我五姐得以留在這個家庭裡,這是我們家族史的具體事實。但從時間的抽象概念來看,那二十一分鐘從未逝去。它成為我母親幾十年來反覆跟我五姐抱怨,以及跟我們全家重述、聲稱她如何受苦,藉以索討安慰的話題之一。那二十一分鐘以及我父親底眼神,都將成為這個家庭彼時如何貧窮如何悲傷的見證,儼然也是愛的見證。

而那個幾乎要排擠走我五姐,睡在竹籃裡,渾然不知道發生什麼事的我家第一個男丁──我的大哥,則讓我父親丟掉他第二輛鐵馬。不過,那是十六年後的事了。

我父親丟掉的第三輛鐵馬,則是關於我。

我是家中的么兒,而且是和兄姐年紀相差很大的么兒,我是母親在決意不再生產的十四年後,才意外出生的「尾仔囝」,因此所有我講的事情不可能是親身經歷的,而是聽來的。大部分來自我母親的主述,一部分來自我姐姐們的補述。

而我的出生落後他們的時代太久了,我遠遠落後於父母的時代(他們都超過四十歲才生下我),甚至也落後了我哥哥姐姐一個世代,只能站在那裡望著時光把我排除在外。他們總喜歡跟我說,「阮較早彼時陣」商場如何如何,然後結語就是「你毋捌(bat)」、「你上(siōng)好命」。這總讓我不服,憑什麼我就不能經歷父母那個大時代?憑什麼我就不能和哥哥姐姐一起在那些最窮的時光裡,在商場的頂樓跳橡皮筋?憑什麼我就要擔負「上好命」的污名?

長大以後,我找到了一個方法,那就是聆聽他們轉述,然後用文字重建那個「較早彼時陣」,藉此與他們同步長大(在文字裡我既和母親同步長大,也和哥哥姐姐同步長大)、同步受苦、同步歡笑。比較遺憾的是,我仍然無法跟父親一起長大,他對自己說得太少,他與媽結婚以前的人生,就跟神祕小黑人的部落史一樣一片空白。

而意外的是,我因此成為一個替各種雜誌寫文章,偶爾也會被稱為作家的人。當然我的母親一開始是藐視這個職業的(她曾經很希望我能當律師),現在則是懷疑這個職業。(對她而言,沒有製造出什麼具體的東西卻又有錢可領,這樣的人實在是很可疑。)

我有時會想,寫作究竟是什麼樣的一種職業,社會如何容許一群人使用人類自造的一種符號體系,去編寫故事,並且從中牟利?而這個職業的人又是如何扭曲、打造、鎔鑄字詞的意義,得以讓另一個人閱讀到的那一刻,感到激盪、低迴,乃至於像是受刑?

我得誠實地說,做為一個寫作者最基本的字詞感受力,我受惠於母親最多。在她那裡,我開始知道語言的力量,她讓我真正學到那些抽象詞彙。比方說,關於「愛」這個詞,字典沒寫到的一個用法,就是我從我母親那兒學到的。她在提及與父親早年貧苦生活故事時最常見的一個註腳是:「恁(lín)攏毋知影,我的犧牲是偌爾(guā-nī)大。」她是我認識的人裡頭,最常自我評價的人,而她對自己人生最核心的評價就是──她為這個家庭做了極大的「犧牲」。隱藏在這句話背後的祈使句是,我們必得要同等量地愛她、關心她。許久之後我才約略懂得,我的母親口中「犧牲愛」,這是她一輩子教會我的最深沉、最嚴肅,也最隱晦難解的等式。這使得長大以後我發現自己很怕講出,或者聽到「愛」這個字。因為當「愛」出現,與之對稱的「犧牲」也就出現了。如果有人為你犧牲並不會讓你感到雀躍,同樣地,當你為別人犧牲的時候,也經常不是為了什麼值得歡慶之事。犧牲是愛的證明,而愛是犧牲的結果,反之亦然。我在想,這會不會是我始終難以開口講「我愛妳」的緣故?

回到八歲的我的身上吧。

我媽說我八歲以前「真正歹飼」:吐奶揀(kíng)食、出珠(長水痘)、生蛇(正式的名稱應該說是帶狀皰疹)、定定跋倒(puȧh-tó,常跌倒);但八歲以後卻健壯如「鳥屎仔樹」(一種鄉下野地到處都有的雀榕)。

八歲的時候我發生的那兩件事,或許是我從生理、體質到心理完全變成另一個孩子的重要分野。第一件事是關於死,第二件事是關於生。不,或許應該說那可能是沒辦法切分開的同一件事比較準確。

那是一個你無法好好哀悼,無法好好愛的時代。

那些被棄於街頭、回收廠、廢墟裡的腳踏車,每一個零件的縫隙都還留著故事……

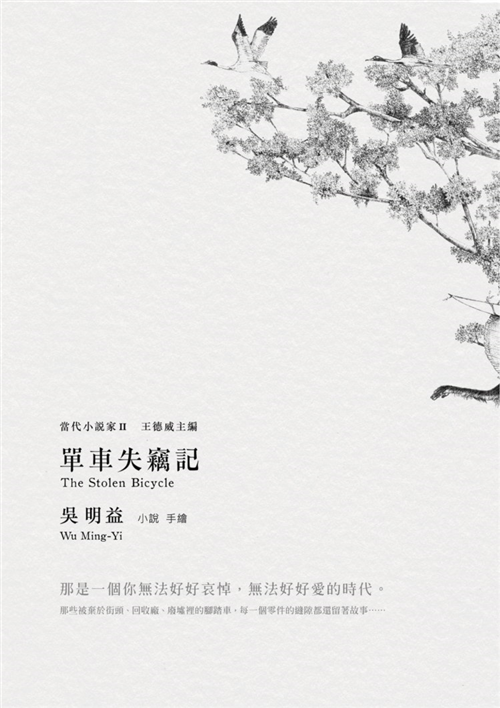

◎繼法國島嶼文學獎小說獎、《Time Out Beijing》百年來最佳中文小說《複眼人》、博客來華文創作年度之最《天橋上的魔術師》、金石堂年度十大影響力好書《浮光》之後,五度獲開卷年度好書獎,作品已在多國出版,受到國際評論稱譽小說家吳明益最新長篇小說。

◎小說藉由「物」的歷史,走進島嶼的歷史。可與獲得《亞洲週刊》年度十大中文小說的《睡眠的航線》視為連作。

◎書中小說主人公撰寫的〈鐵馬誌〉筆記,娓娓道來腳踏車歷史,並附有精緻手繪鐵馬插圖;既是小說,也是庶民史的展現。

◎附有作者親繪摺頁海報──「歷史事件及小說事件對照圖」。

/

一封讀者的來信、一張照片、老眷村廢棄房舍的地下室、二戰期間一支神祕的銀輪部隊、緬北森林的大象運輸隊、圓山動物園,以及一場樹的戰役⋯⋯一切從一部小說裡被遺忘的腳踏車開始。

故事從失蹤了二十年的父親及一輛幸福牌腳踏車說起。

「我」的父親失蹤於一九九三年中華商場被拆的隔天。一天我在翻閱家族相簿時,一張陌生人和一輛熟悉腳踏車的照片觸動了我想追尋父親及失蹤多年的幸福牌腳踏車的決心,而一個讀者的來信則讓那輛腳踏車從虛構小說進入現實⋯⋯

「我」藉由收集各種幸福牌腳踏車的機會,認識了喜愛收藏舊貨的阿布、酷愛古董腳踏車的小夏,以及放有那輛酷似父親幸福牌腳踏車的咖啡店店主、熱愛攝影的鄒族青年阿巴斯。

透過阿巴斯父親的錄音帶,一場人們與動物、森林同遭傷害的戰爭重現眼前⋯⋯

全書以我們最熟悉的腳踏車為主軸,藉由尋找失蹤父親及腳踏車,透過島嶼的地景,交錯拉出一個個現實與回憶的故事──閱讀這部小說彷彿經歷了一趟關於生存與死亡、命運與運命,時代不仁的感傷旅程。

/

人類有一天會知道,象和他們一樣理解黑夜、雨季、星象與傷心。當長老母象倒地時,其他的象完全停步,圍繞著牠。牠們用長鼻摩挲著彼此的背,發出不可思議的輕柔低哼聲。夜晚氣溫逆轉,較接近地面處形成較佳的傳音層,那低哼聲因此得以傳到遠方的山谷,而後又嗡嗡迴響回營地。那被放大的、多層次的音響讓一旁的士兵感到悽愴而溫暖,他們體會到了象的傷心,因此也為自己傷心起來。他們想起了遠方的情人與親族、死去的同僚、曾經握著陽具與槍的斷臂,以及不可能再長出來的眼珠。--《單車失竊記》

吳明益說:「寫這部小說並不是基於懷舊的感傷,而是出自於對那個我未曾經歷時代的尊崇,以及對人生不可回復經驗的致意。透過這樣一個從尋找腳踏車,意外進入某個時間之流的故事,我期待讀者與書中人物彼此能感受到彼此的情感、踏踩時的頻率、汗味與不協調的呼吸、流淚與不流淚的悲傷。但沒有人停下來,不必彼此呼喚、親吻,就只要無聲、艱難、飢渴又平靜地踏踩下去。」

吳明益Wu Ming-Yi

現任東華大學華文文學系教授。有時寫作、畫圖、攝影、旅行、談論文學,副業是文學研究。

著有散文集《迷蝶誌》、《蝶道》、《家離水邊那麼近》、《浮光》;短篇小說集《本日公休》、《虎爺》、《天橋上的魔術師》;長篇小說《睡眠的航線》、《複眼人》;論文「以書寫解放自然系列」三冊。

曾五度獲《中國時報》「開卷」年度十大好書,兩度獲「金石堂」年度十大最具影響力的書,並獲法國島嶼文學獎小說獎(PRIX DU LIVRE INSULAIRE)、《Time Out Beijing》「百年來最佳中文小說」、《亞洲週刊》年度十大中文小說、台北國際書展小說大獎、《聯合報》小說大獎等等。作品已售出英、美、法、捷克、土耳其、日、韓、印尼等多國版權。