推薦序:二戰的猶太人大屠殺/艾恩宏拉比

推薦序:亂世下的英雄/沈漢娜

導言

前言

英譯者說明

歷史視野:皮雷茨基的報告,他的任務,與他這個人

皮雷茨基報告的重點摘要

致佩琴斯基少將的說明信

皮雷茨基的一九四五年報告

附錄:

報告中提到的奧許維茲集中營職位與軍階

人名與代碼對照

報告中的事件時間順序

英文版出版說明

我的母親與父親都死於集中營。

我的外孫女蘿倫.列維(Lauren Levy)是阿里與達芙娜.夏哈爾(Ari and Daphna Schahar)的女兒(達芙娜是我的女兒),也是強納森.列維(Jonathan C. Levy)醫師的妻子,列維現居美國佛州。蘿倫參觀集中營時還只是佛州邁阿密大學的大一學生,她於一九九八年十月七日寫下這段文字:

走過死亡的幽谷

不久之前,我進行了一趟訪古之旅。我緩緩走過死亡的幽谷,親眼看見屠殺發生的地點,與埋葬數百萬人的墓冢。我站在祖先旁邊,他們就隱沒在十一層樓高的骨灰紀念碑之中。這份令人驚駭的經驗對我造成極大的衝擊,從此改變我對生命的看法,連帶也影響我對人群與自我的態度。

「生者行進」是一項國際性的教育計畫,它讓世界各地的猶太青年在「大屠殺紀念日」這天來到波蘭,從奧許維茲步行到比爾克瑙這座二次大戰時期建造的最大集中營。然後再前往以色列紀念「國殤日」與「以色列獨立紀念日」。生者行進的目的是讓年輕人記取大屠殺的教訓,在引領猶太人往未來邁進的同時,能誓言「絕不重蹈覆轍」,將過去的悲劇化為真正啟迪自身的經驗。生者行進使我更深刻認識自我的一部分,那是過去的我從不知曉的一面。然而,另一部分的我卻因此死亡了。它在烈焰中燃燒殆盡,在拷問與屠殺中消失無蹤。更重要的是,身為一個人,我終於體會到人可以如此歹毒、邪惡與無情,因此另一個部分的我再無存在的可能。

當我走過奧許維茲、比爾克瑙、特雷布林卡與邁達內克集中營時,我並未流下眼淚或發出聲音。我只是緩慢地、憂鬱地、警醒地走著。

當我站在逐漸腐朽的木造營房裡,我看到的是驚悚,是恐怖,還有牆上深深的刻痕。許多人在此走完人生最後一段路程,許多人竭盡所能地想活下去。

當我看見小磚造房,也就是毒氣室裡被毒氣汙損的牆壁時,我試著想像,我的母親或我的父親的祖父母在闔上雙眼永遠長眠之前,是否看見的就是這面牆。

在邁達內克,我記得我站在火葬場裡。那座工廠完全保存了舊觀,但來到這裡的人很可能誤以為那是烘焙麵包的地方。任誰都無法想像那是數百萬人的墓地。

以色列總理本雅明.納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)提到,歷史絕不可忘,當盟軍最高指揮官艾森豪發現死亡營的受害者時,他命令盡可能地拍下照片,並且要求鄰近村落的德國人來集中營看看,甚至要他們埋葬死者。

艾森豪說,他這麼做是有用意的:「讓一切留下紀錄,拍下影片,製造更多的目擊證人,因為在往後的歷史道路上,一定會有喪心病狂之人再度起來,否認這一切曾經發生。」

瓦倫貝格的生平──給予的遺產

拉烏爾.瓦倫貝格(Raoul Wallenberg)是瑞典外交官,他來自富裕且極具影響力的家族。面對可怕的邪惡,他選擇了不冷漠。

二次大戰期間,瓦倫貝格其實可以待在中立的瑞典,過著平靜安定的日子。但他卻在一九四四年夏天,出任瑞典駐布達佩斯公使館一等祕書的職務。無視一己的安危,瓦倫貝格不辭辛勞地工作,在納粹的鐵腕下挽救了數千條寶貴的人命。

到了一九四四年夏天,已有四十萬名以上的猶太裔匈牙利人被送上火車運走,絕大多數的下場都是死亡。瓦倫貝格開始發放瑞典的「保護護照」給剩餘的猶太裔匈牙利人。他發揮創意,決心盡其所能地保護猶太人,最後他拯救了約十萬條性命。

當然,瓦倫貝格不是孤例。還有一些人也冒著失去工作與生命的風險,他們違反官方協議與壓迫性的法律出面解救猶太人。許多人鼓起勇氣挺身而出,卻遭到監視、懲罰或殺害。

今日,在以色列的猶太人大屠殺紀念館,你將發現沿著義人大道兩旁種植著象徵義人的樹,不僅有瓦倫貝格的樹,還有其他二千多人的樹,以及一萬八千個義人之名刻在牆上,以紀念甘冒生命危險拯救猶太人免於大屠殺的人。

他們為什麼這麼做?這些英雄似乎與殉道的路德宗牧師暨反納粹人士潘霍華(Dietrich Bon-hoeffer)有著相同的情感,他寫道:「面對邪惡,沉默本身就是邪惡……不挺身抵抗,與為惡無異。」

二○○○年一月,斯德哥爾摩舉辦了猶太人大屠殺國際論壇。論壇宣言的最後一句話說:「我們必須信守承諾,牢記已逝的受害者,尊敬仍與我們同在的生還者,重新肯定人性的共同渴求,去尋求道德理解與正義。」

何鳳山博士

在二次大戰期間,有位中國外交官發放了數千張簽證給猶太難民。有少數人以外交手段援救猶太人,何鳳山博士是其中最早採取行動的人之一,他以極不尋常的做法,不顧個人的危險,去做他認為對的事。

從一九三八年到一九四○年,何博士擔任中國駐維也納總領事。儘管上司命令他停止發放簽證,但一九三八年與一九三九年間,何博士依然繼續發放簽證,讓數千名猶太人安全前往中國上海。

大家也許認為數年後何博士應可因為他的行為被視為英雄,然而相反的,他死之後,世界才真正認識到他所做的貢獻。何博士去世之後,他的行為獲得表揚。二○○○年,以色列猶太人大屠殺紀念館頒贈他「國際義人」的稱號。他是第一位獲得這項殊榮的中國官員。

一九九九年十二月二十一日,我在臺北亞都麗緻大飯店舉辦一場特別的活動,不僅紀念何大使,也向他的英勇事蹟致敬。

出席這場活動的有何大使的兒子何曼德博士,他是臺灣中央研究院院士(當時院長是諾貝爾獎得主李遠哲博士),也是美國賓州匹茲堡大學公共衛生研究所傳染病與微生物系榮退主任與教授。何博士當時也與他的父親在維也納,他提到父親的過往,以及當時他在維也納的回憶。

何博士與妹妹何曼禮住在加州舊金山,他們得到猶太人大屠殺紀念館的邀請,前往以色列接受正式表揚。

杉原千畝

杉原千畝也是眾多遭埋沒的二次大戰英雄之一。二○○二年四月,數千名被杉原千畝拯救的人為了紀念他,參與了在紐約市布魯克林區萬豪國際酒店舉辦的聯合魯巴維徹神學院(United Lubavitcher Yeshivot)年度獎學金晚宴。

面對逃避納粹迫害的猶太難民,日本駐立陶宛維爾紐斯(Vilnius)領事杉原千畝不顧上級命令,擅自發放簽證協助他們逃亡。雖然納粹已經控制歐洲,但他們的魔掌尚未伸展到維爾紐斯。當套索逐漸收緊,猶太人在杉原領事的救命簽證護持下得以逃出生天。他們搭乘火車離開維爾紐斯,橫越俄羅斯,然後搭船前往日本。他們從日本被送往中立港口上海,並且在那裡待到戰爭結束。

在這群難民中,也包括來自波蘭歐特佛茨克(Otwock)魯巴維徹神學院的學生,他們在此之前接到前魯巴維徹拉比的緊急指示,要他們前往維爾紐斯。這些學生無論在旅程中或在抵達上海之後,一直學習不輟。不管多麼艱苦貧困,他們依然日夜研讀摩西五經。

戰後,這些學生在美國重建魯巴維徹神學院。今日,這些學生已是各個宗教社群的領袖,他們桃李滿天下,將拉比的希望與救贖的信息傳遞給每一個人。

代表杉原領事前來參加聯合魯巴維徹神學院晚宴的是他的兒子杉原千曉。杉原的遺孀,充滿勇氣的杉原幸子也錄製了一段影像在現場播放。對生還者來說,這次晚宴是他們第一次與杉原領事的家人見面。許多人一直不知道自己能逃亡成功背後有著杉原領事的努力。

杉原領事曾經三度打電報向上級請求發放簽證給在領事館外排隊的大批猶太人。但日本政府每次都拒絕了。經過家人投票後,杉原領事決定自行簽發簽證。他日夜不停地寫著,杉原太太則幫他按摩手部,好讓他能持續下去。

他在維爾紐斯執行職務的最後一天,他與家人接下來將轉往柏林。杉原用幾張碎紙片寫下簽證,從火車車窗交給在後頭追趕火車的猶太難民。「杉原先生,我們永遠不會忘記你的,」他們叫道。

據估計,他一共救了約六千名猶太人。戰後,他因為立陶宛「事件」而被趕出外務省。

身為一名訓練有素的外交人員與通曉外語者(他的俄語極為流利),杉原領事在日本社會一直未能回復他原本的地位,甚至一度靠賣燈泡維生。

世界各國,包括格瑞納達、獅子山與甘比亞都發行了杉原領事紀念郵票。郵票上面寫著:「一個人可以造成改變。」這些郵票會在一場即將舉辦的典禮上公諸於世,當然也會在晚宴中展示。

緬懷那些願意挺身而出的英雄

二○一三年一月二十七日,聯合國發起猶太人大屠殺國際紀念活動,不僅向數百萬死於納粹毒氣室的無辜者致意,也向那些犧牲自己以藏匿與保護數萬名猶太人,使其免於遭受希特勒種族滅絕計畫毒手的人致敬。

解救者的英雄行為經常遭人遺忘。我們應該盡一切努力讓大家知道有這麼一群充滿勇氣的人,他們堅持拯救與保護猶太人的生命。

那些做出足以改變他人生命的重大決定的人,他們的故事不應該湮沒不彰。

一九四○年九月,波蘭陸軍上尉威托德.皮雷茨基自願到奧許維茲執行臥底任務。一九四三年四月,他成功逃離集中營。

當世人對慘絕人寰的悲劇視若無睹時,皮雷茨基、瓦倫貝格、何鳳山與杉原千畝卻做了與眾不同的決定。

皮雷茨基的英雄行為不該只有波蘭人知曉,應該傳揚讓全世界的人都知道。他面對冷漠無情的世界,依然做出大膽的決定,願意冒著生命危險執行任務。他的故事足以啟發世人,供後人學習。

在坐視六百萬猶太人遭屠戮的世界裡,皮雷茨基的勇氣獨樹一格。這本書詳述他努力的過程,相信讀者能從中體會,如果我們想在自由獲得珍視的世界上繼續生存,那麼我們應該堅持立場,勇於挺身而出。

「一個人可以造成改變。」「威托德.皮雷茨基造成了改變。」

歷史視野:皮雷茨基的報告,他的任務,與他這個人(節錄)

作者:諾曼.戴維斯(Norman Davies),英國國家學術院

皮雷茨基其人

一九○一年五月十三日(舊曆四月三十日 ),威托德.皮雷茨基生於歐洛內茨(Olonets)一個愛國的波蘭家庭裡。歐洛內茨是卡雷里亞(Karelia)的小鎮,鄰近芬蘭邊境,屬俄羅斯帝國管轄。早在十八世紀末,波蘭就已經遭俄羅斯、普魯士與奧地利三國瓜分。皮雷茨基在維爾諾(Wilno,今維爾紐斯[Vilnius])與歐柳爾(Oryol)受教育,因此他年輕時對於被俄羅斯禁止的波蘭陰謀組織已司空見慣,包括波蘭童軍運動。他後來參與了軍事作戰,在一九一九年到一九二○年的波蘭布爾什維克戰爭中對抗布爾什維克分子。

一九二一年,由於缺乏資金,皮雷茨基不得不放棄在維爾諾(位於剛獨立的波蘭境內)的史帝芬巴托里大學(Stefan Batory University)美術系的學業,轉而加入國家安全協會(Związku Bezpieczeństwa Kraju)。國家安全協會是個半志願性組織,他在這裡待了幾年時間。皮雷茨基才華洋溢,他會寫詩、畫畫與彈吉他。一九二六年,他奉派到第二十六輕騎兵團,並且晉升為後備騎兵少尉。他一直維持這個軍階到一九四一年十一月,當時他還在奧許維茲集中營裡,但還是晉升為中尉(一般來說,家鄉軍不會對身陷集中營的人進行晉升,這回算是破格)。一九四四年二月,皮雷茨基晉升為騎兵上尉,這也是他最後一次晉升。

一九二○年代,皮雷茨基接管家中小小的地產,他們家的地產位於今日的白俄羅斯。一九三一年,皮雷茨基娶了當地的小學老師瑪莉亞.歐斯特羅夫斯卡(Maria Ostrowska)為妻 ,生了兩個小孩。皮雷茨基對軍事很感興趣,他曾組過一支志願性的騎兵部隊,這支部隊最後被編入正規軍,投入戰場。一般猜測,皮雷茨基在一九三○年代曾為軍方的情報單位或反情報單位工作。

皮雷茨基與他那個世代的許多波蘭人一樣,是擁有強烈愛國心的天主教徒,他在情感上與皮烏蘇茨基元帥(Marshal Piłsudski)的許多觀點一致─皮烏蘇茨基元帥是波蘭實質上的領袖,一直到一九三五年他去世為止。皮雷茨基雖然不是特別關心政治,但他可以體會元帥的感受。皮烏蘇茨基對於戰間期波蘭的政治人物與混亂的民主過程深感挫折。

德軍入侵波蘭前夕,波蘭於一九三九年八月開始動員,皮雷茨基所屬的騎兵部隊隸屬於第十九步兵師,該師於九月六日遭德軍擊潰。皮雷茨基於是繼續與其他部隊奮戰到十月十七日,此時蘇聯早已入侵波蘭,華沙陷落,波蘭流亡政府在巴黎成立。他的部隊也就此解散。

一九三九年十一月,皮雷茨基與其他陸軍軍官及幾個平民,一起成立地下軍事反抗組織:波蘭祕密軍(Tajna Armia Polska)。祕密軍的成立原則是愛國主義與基督宗教,沒有特定的政黨屬性,人數成長到八千至一萬兩千人左右。一九四一年年底,祕密軍併入武裝作戰聯盟(Związek Walki Zbrojnej)。一九四二年,武裝作戰聯盟改名為家鄉軍(Armia Krajowa)。

皮雷茨基為了執行波蘭地下組織的祕密任務,自願被德軍逮捕,送進奧許維茲集中營裡。一九四○年九月,他逮到機會,趁德軍在華沙街頭搜捕囚犯時,趁機混到隊伍裡面。九月二十一日到二十二日夜裡,他抵達奧許維茲,屬於第二批(第一批在八月出發),他還冒用托馬什.塞拉芬斯基(Tomasz Serafiński)這個名字─塞拉芬斯基真有其人,但皮雷茨基不認識他,此人的身分證件遺留在華沙的「安全屋」(safe house)裡。塞拉芬斯基曾待過安全屋,皮雷茨基也使用過這兒。儘管集中營的處境恐怖,需要持續地警醒求生,但皮雷茨基還是很快找出了被囚的祕密軍成員,做為新組織的核心。

以祕密軍為範例,皮雷茨基在奧許維茲成立的軍事組織聯盟依據的是「小單位」原則,或他自己取的名稱「五人小組」(有時「五人小組」不只五人)。「五人小組」彼此獨立行動,如此當德軍抓住某些成員時,即使遭受拷問,也不可能將整個組織招出來。「小單位」會再招募其他的「五人小組」,而這些「五人小組」又會繼續招募其他的「五人小組」。皮雷茨基在一九四○年十月建立了最早的五人小組,他稱之為「帶頭五人」。

皮雷茨基什麼時候設立第二個「帶頭五人」,這裡面存有爭議。一九四三年六月,就在他逃亡後不久,皮雷茨基說時間是一九四○年十一月;不過在一九四三年年底以及在一九四五年,他又說時間是一九四一年三月。然後在一九四一年五月設立第三個「帶頭五人」,同年十月設立第四個,十一月設立第五個。這些「帶頭五人」的成員是哪些人,皮雷茨基自己的紀錄與其他資料寫的都不一樣。然而,他的組織結構終究起了效果,皮雷茨基一直未被舉發,集中營當局一直不知道他是軍事組織聯盟的主要組織人。

軍事組織聯盟設立之後,立即將奧許維茲的情況回報給波蘭地下組織。一九四○年十月,皮雷茨基的第一份報告藉由獲釋的犯人攜出,最後於一九四一年三月送到了位於倫敦的波蘭流亡政府。事實上,許多的訊息,如蘇聯戰俘在奧許維茲遭到不人道的對待,以及德國開始在比爾克瑙(Birkenau,波蘭語為布澤辛卡〔Brzezinka〕)對猶太人進行大屠殺,都是由皮雷茨基的組織提供給集中營外的波蘭當局,然後再由波蘭流亡政府將這些訊息告知其他盟國。皮雷茨基在訊息中要求波蘭地下組織進攻奧許維茲,但沒有得到任何回應。

皮雷茨基除了從事軍事與自助工作,強調不帶政治立場的他也在一九四一年組織了政治委員會,容納集中營裡各黨派的人士:鑑於戰前難以解決的政治分歧與集中營裡既有的分裂現實,皮雷茨基能成功組成委員會確實是了不起的成就。然而,還是有一些囚犯指控他這麼做不過是為了滿足自我的欲望(一個相當不合理的指控),皮雷茨基於是把軍事組織聯盟的指揮權交給武裝作戰聯盟/家鄉軍的指揮官卡奇米爾茲.拉維奇(Kazimierz Rawicz)中校,此人在集中營裡化名為楊.希爾克納(Jan Hilkner)。

由於有太多優秀的波蘭人被送往別的集中營,而波蘭地下組織又對於他的請求充耳不聞,皮雷茨基於是在一九四三年四月,利用烘焙麵包的時候與其他兩名囚犯逃亡成功,他打算親自向當局提出請求。當地的家鄉軍指揮官對於他的故事半信半疑,因此不願接受他的請求前去攻打集中營解放犯人。

皮雷茨基後來在華沙的家鄉軍最高指揮部工作,他成為反共臥底地下組織「獨立」(Niepodległość)的成員,這個組織在紅軍抵達時進行運作,而他也在一九四四年華沙起義中有不凡的表現。 皮雷茨基後來又被德軍俘虜,關進蘭斯道夫(Lamsdorf)與穆爾瑙(Murnau)戰俘營,之後他加入了在義大利的波蘭第二軍。他在那裡寫下一九四五年報告,並且開始從事他在波蘭的最後一場絕命任務。

* * *

人在集中營的皮雷茨基以極其驚人的專注力進行任務。他經常談到朋友,卻從未提過自己的妻兒,而從報告中我們也無從得知他在集中營時他的妻兒人在何處,也不知道他在逃亡後是否曾見過他們。他提到家人時,也只是收發包裹這類的瑣事,或是擔心他的親戚會將他贖出來,因為他仍需在集中營裡建立抵抗運動的網絡,而他有時會寫信給家人。

為了進行波蘭的國家生存鬥爭,皮雷茨基不得不面對可怕的道德兩難,其他擁有家庭卻選擇加入抵抗運動的人,也同樣面對此一困境。他們是否該參與一場可能危及家人性命的行動?當然,這當中沒有正確解答,而坐在安樂椅上以事後諸葛的眼光回溯這段歷史的我們,顯然沒有資格評斷他們。他們面對當時的處境,已經盡力做了最好的選擇,我們在提出問題之前,應該以讚揚的角度看待他們。你以為他們只是壓低帽沿,走在渺無人煙的寧靜小徑上而已嗎?

皮雷茨基從事的任務困難多了。事實上,一旦他自願進入奧許維茲,準備在集中營裡組織抵抗運動,他便不可能過著平靜安詳的日子。而這項任務也引領他走向人生的悲劇巔峰,雖然這不在報告的範圍之內,但卻是瞭解皮雷茨基這個人所不可或缺的部分。

二次大戰之後,皮雷茨基與絕大多數波蘭人一樣,反對蘇聯在波蘭強加的無神共產黨政權。因此,一九四五年,皮雷茨基一方面與波蘭境內的反共抵抗組織聯繫,另方面也把波蘭的狀況回報給英國指揮下的波蘭第二軍指揮官弗瓦迪斯瓦夫.安德斯(Władysław Anders)將軍,他此時是西方的波蘭領袖。皮雷茨基的妻兒在波蘭,他也能夠時時去探望他們。安德斯認為共產黨當局已經將矛頭指向皮雷茨基,於是命令他離開波蘭,然而皮雷茨基並未理會這項命令,終於在一九四七年五月八日被捕入獄。在獄中,他飽受波蘭祕密警察的折磨拷問,當家人到獄中看他時,皮雷茨基說,與這裡相比,奧許維茲實在是兒戲,蘇聯訓練出來的波蘭人實在是心狠手辣。

皮雷茨基被指控從事間諜活動並準備對波蘭祕密警察成員發動武裝攻擊。皮雷茨基否認這些指控,但軍事法院依然判他死刑,並於一九四八年五月二十五日晚間在華沙拉科維奇卡街的莫科托夫監獄,由他的波蘭同胞將他處死。

很難想像有比皮雷茨基的人生終點更可怕的結局。對此,聖保羅寫給聖提摩太的信中有幾句話很適合做為皮雷茨基的墓銘:

那美好的仗我已經打過了,

當跑的路我已經跑盡了,

所信的道我已經守住了。

皮雷茨基的長眠之處不知位於何地。他在一九九○年代得到平反,現在已成為波蘭的英雄人物。

【選自一九四一年】

德國與布爾什維克戰爭的爆發(一九四一年六月),除了讓我們長久期待的心情獲得滿足與喜悅,眼下對集中營來說似乎沒帶來多少改變。

一些親衛隊員開赴前線。取代他們的是老年人。

直到一九四一年八月,這場新戰爭才影響我們,與其他事情一樣,它帶來的是恐怖的回音。

第一批布爾什維克戰俘,這個時候還僅限軍官,他們被帶進集中營,大約有七百人被關進第十三區(新分區的第十一區)的一個房間裡。房間裡人擠人,連坐的空間都沒有,然後就把房間封起來(我們當時還沒有毒氣室)。

同一天晚上,一群德國士兵在一名軍官率領下抵達營區。

德國隊伍進到房間裡,他們戴上防毒面具,然後丟了一些毒氣罐在房裡,並且觀察結果。

擔任護士的同志第二天去清理屍體,他們說那是一幅恐怖的景象。

人緊緊堆在一起,即使死亡,屍體也未倒下,有些是掛著或彼此倚著。他們的手臂交纏,很難將屍體分開。

從他們的制服,以及施放毒氣時的隊形來判斷,這些人一定是布爾什維克的高階軍官。

這是第一次,集中營開始施放氰化氫這種毒氣。

最早告訴我這件事的人是十九號。

這件事令他感到十分苦惱,他很快就得出結論,這種做法遲早會用在其他人身上,或許就是囚犯。

當時,這看起來仍不太可能。

在此同時,集中營又開始除蝨(一九四一年夏天),之後,所有木匠都被分到相同的營區:第三區一樓。

我們分配到雙層床鋪,因為這時幾乎整個集中營,一區接著一區逐步換成雙層床鋪。

這給予了管理人員與親衛隊員取樂的機會。

新床鋪整潔的維護比在軍官學校更為嚴格,因此出現更多的羞辱與毆打。

然後(九月),有些木匠(包括我)搬到了第十二區(新分區),十月,又搬到第二十五區(新分區,原本的第十七區)。

就是在這裡,十一月時在第二十五區,我在早點名前走到營區前面,刮面的冷風加上雨雪,令人很不舒服,此時我看見了驚人的景象。

我看見,在雙重鐵絲網牆的另一邊,距離約兩百步,有一群完全赤裸的人排成百人隊的隊形。同樣是二十人一排,共分五排,德國士兵用槍托催促著他們快快排好。

我數出有八個百人隊,但隊伍前頭已經擠進建築物的門口,也許有數百人已經進到建築物裡。

他們進去的建築物是火葬場。

這些是布爾什維克的戰俘。

我日後得知,這裡超過了一千人。

顯然,人可以一直保持天真,直到死那天為止。

當時我以為他們是在發內衣與衣物給戰俘,只是搞不懂為什麼要在火葬場,以及為什麼要利用火葬場裡寶貴的工作時間來發放這些物品。我們的同志一天三班二十四小時不斷在火葬場工作,已經趕不上囚犯死亡的速度。

原來,直接將他們帶到那裡,目的是為了節省時間。

大門關上。

從上方丟進一到兩個毒氣罐,然後將扭曲的屍體快速丟進已經燒熱的火爐裡。

直接把他們送去火葬場,只因為一個簡單的理由,那就是奧許維茲沒有準備足夠的空間容納這些戰俘,因此上級下令盡快將這些人解決掉。

日漸擁擠的集中營裡匆促地設起柵欄,把九個營區分配給布爾什維克戰俘。

死亡營的行政單位也隨之設立。

營區發布消息,凡是懂俄語的人,可以在戰俘營擔任室長,或甚至擔任監督員。

我們的組織對於這種做法抱持輕視的態度,同時我們也蔑視提供服務協助殺害戰俘的人。當局只是樂於利用波蘭人來幫他們做這種骯髒事。

柵欄很快就建好了,布爾什維克的集中營於焉完成。

隔開集中營的柵欄,中間有一道門,上面掛了一個大告示:「戰俘營」。

我們日後發現,德國監督員與親衛隊以快速有效率的方式殺死這些布爾什維克戰俘,就跟他們當初殺死我們一樣。一九四一年年底,他們帶了一萬一千四百名戰俘入營(我從總辦公室得知這個數字),但一個冬天過後,人已經殺光了。

倖存的數十人,都是接受了齷齪的任務,在比爾克瑙集中營殺害自己的同志、波蘭人與其他國家的人。此外,還有數百人接受了游擊隊的工作,德國當局讓他們穿上制服接受訓練,給予充足的飲食,然後讓他們在蘇聯境內擔任游擊任務。

這些人住在奧斯威辛小鎮附近的軍營裡。

其餘的人則送去工作,他們必須承受毆打、饑餓與寒凍,最後死亡。

有時在晚上或早上,他們被迫穿著內衣或赤裸著站在營區前幾個小時。

一旁觀看的德國人會奚落這些來自西伯利亞的人理應不怕寒冷。

我們可以聽見這些凍死者的叫喊聲。

這段時期,我們所在的集中營變得比較輕鬆,當局不像過去那樣不斷想辦法要把我們整死,因為他們現在把所有的怒氣與精力全發洩在布爾什維克集中營裡。

集中營早期敲打鐵棒,發出「鑼」一樣的聲響(用來點名與檢閱),此時已改用鐘聲代替,鐘就掛在廚房旁的柱子之間。

這口鐘是從某間教堂搬過來的。

鐘上刻著:「耶穌,瑪麗,約瑟夫。」

過了一段時間,鐘裂了。

囚犯說那是因為它無法忍受眼前的景象。

又搬來一口鐘,很快又裂了。

然後搬來第三口鐘(教堂還有很多鐘),這回他們小心使用。這口鐘於是撐到最後。

教堂的鐘聲有時會喚起許多情感。

有時候,我們在晚點名看著傍晚的景色,若不是殺人的氣息籠罩著我們,相信那會是個令人陶醉的景象。

落日餘暉為天空與雲朵染上絢爛的色彩,然後集中營的警報聲響起,發出恐怖的嗚咽聲,警告所有哨兵不可擅離外安全區的瞭望塔,因為有一兩名人犯失蹤了。

這對我們是個不祥的警告,因為接下來每十名囚犯要挑一人出來受死。而就算不做「死亡選擇」,「懲罰檢閱」也會讓人曝露在寒凍之中,必須忍受冷至骨髓的痛苦。

或者,有時候,我們像禮兵一樣站著,彷彿向受害者致敬似的。他的手被綁住,在絞刑臺旁等待,然後上了套索……突然間,現場一陣死寂,遠方傳來撫慰人心的鐘聲。某個不知名的教堂正在敲鐘。

那鐘聲感覺貼近內心,卻又遙不可及……因為,那是從集中營外頭的世界傳來的……

外頭的人生活、祈禱、犯罪;只是不知他們的罪該如何論處,如果與集中營相比的話。

從一九四一年夏天開始,營方開始施行新的規定,對於在早晨身體不適無法工作的囚犯是否能進入醫院治療進行規範。當早晨鐘聲響起,通知所有囚犯「排成工作小隊隊形」,此時每個人都急忙跑向自己所屬的小隊;然後,虛弱、生病的人則組成一個小隊在廚房旁的庭院站著,接受護士與紀律監督員的檢查。有時囚犯頭子會親自出馬,他們會故意推撞這些犯人來測試他們的力氣。

其中一些人被送進醫院,一些人前往休養區。然而還有一些人儘管已形容枯槁,卻還是每五人一隊被送到田裡工作,並且要求他們快步趕往工作地點,光是這點就足以讓他們死在路上。

然而待在醫院與休養區的人也活不了多久。

【選自一九四二年】

囚犯們奔相走告,覺得集中營裡的狀況改善許多。沒有人遭到毆打。囚犯可以進醫院接受治療等等。

的確。在醫院的某些病房,犯人甚至有單人床可躺,而且要進入這些病房通常都不會受到刁難。

只有一個名叫克雷爾(Klehr)的親衛隊員每天都來巡房,並且記下身體最虛弱的囚犯編號。

他說這麼做是為了讓這些病人獲得更多協助,好讓他們早日康復。

他記下的號碼日後會接獲通知,移往第二十區(新分區)。

不久,這些號碼就會出現在醫院前面每天固定出現的屍堆裡(每個送往醫院的囚犯都會在胸前用化學筆寫上他們的編號,以便在他們死後確認身分,寫入死亡清單裡)。

這些人是被注射苯酚而死─一種新的殺人方法。

奧許維茲的面貌因此有了極大的變化。

人們再也看不到(至少在主營區是如此)有人的頭被鏟子打碎,腸子被硬生生地敲進一塊木板,或是無助地躺在地上,胸部被踹扁,肋骨被墮落的屠夫跳起來用全身的力量踩斷。

現在,德國(親衛隊)醫生靜靜地將囚犯的號碼抄起來,然後讓他們光著身子站在第二十區(新分區)的走廊上排隊。

他們一個接一個走進洗手間,穿過一道簾布,然後坐在一張椅子上。兩名行刑者將他的肩膀往後一開,胸部頓時隆起,親衛隊員克雷爾用一根長針刺進他的心臟,把苯酚注射進去。

起初他們採取靜脈注射的方式,但是耗時太久,受害者還可以活個幾分鐘。為了節省時間,他們索性直接注射心臟,不到幾秒鐘受害者便一命嗚呼。

他們把仍在痙攣的屍體扔到牆後頭的廁所裡,然後叫下一個人進來。

是的,這種殺人方式確實比較聰明,但殺人不眨眼的程度同樣令人驚恐。

站在走廊的人都知道自己將面臨什麼命運。

有人經過隊伍,看見朋友在裡面,他只能打聲招呼說:「今天是你,明天可能輪到我!」

這些人不一定病得很嚴重或甚至耗盡體力。

有些人被送到那裡只是因為克雷爾討厭他們,他們的編號因此留在「注射名單」中─他們只有死路一條。

集中營現在的屠夫,與初期的屠夫作風大異其趣,但我認為這些人依然可以稱之為墮落。

克雷爾非常專注地用針殺人,他的臉上浮現瘋狂的表情,同時也因為施虐而露出滿足的笑容。每殺一個人,他都會在牆上做記號。

我記憶所及,他不斷擴大他的名單達到一萬四千人,他每天都對自己的成就感到沾沾自喜,就像獵人誇耀自己的成果一樣。

有個名叫潘許奇克(Mieczysław Pańszczyk)的囚犯─他應該終身為此感到羞恥─自願為同胞注射心臟,他殺死的人數比克雷爾少,但也有四千人。

克雷爾有段插曲。

某日,在完成注射工作之後,他跟平日一樣走進廁所,堆放的大量屍體彷彿在讚美他今日的成果。此時其中一具「屍體」突然甦醒過來(大概什麼地方出了差錯,也許是苯酚打得太少),他站了起來,像個醉漢一樣蹣跚走過其他的屍體,他朝著克雷爾走來,說道:「你打的劑量太少,再多打點!」

克雷爾臉色發白,但並不驚慌,他趕緊走到那人面前─這名劊子手平日優雅的形象完全消失─掏出佩槍,但他並未開槍,他不想發出太大的聲響。他拿槍托重擊那人的腦袋,就這樣了結他的性命。

醫院的護理人員每天都會報告病房的死亡人數。

曾發生過這麼一件事(至少我知道曾發生過一次,實際上應該更多),護理人員出了錯,誤把還活著的人的編號上報成死亡。

報告已經送到總辦公室。

搞錯的這傢伙擔心自己丟了工作,搞不好連命也兜上,索性一不做二不休。他把那名被誤植為死者的新來者從病床叫起來,這個可憐蟲還不清楚怎麼一回事,就站進克雷爾的注射隊伍裡。

多一個人對克雷爾來說沒什麼差別。

護理人員更正錯誤,原本誤植為死亡的人,這下子真的死在克雷爾手裡。原本多報的死亡人數,成為正確的死亡人數。

【選自一九四二年】

比爾克瑙完成兩座電爐火葬場之後,開始興建第三與第四座火葬場。

後續火葬場持續興建的同時,前兩座火葬場火力全開地焚燒屍體。

囚犯也一批批絡繹不絕地運到。

有些人被帶來主營區,在這裡,囚犯必須進行編組,每個犯人都有編號,現在編號已經超過了四萬號。儘管如此,絕大多數人是直接運到拉伊斯科的比爾克瑙,他們在那裡不需要做什麼編組,而是一下子就燒成了煙與灰。

在這個時期,每天大約有一千人的屍體被燒掉。

究竟是哪些人被丟進死神的嘴裡,為什麼?

他們是來自法國、捷克斯洛伐克、荷蘭與其他歐洲國家的猶太人。他們每個人都是獨自一人上路,沒有人護送,直到距離奧許維茲約十餘公里的地方,才有人包圍了車廂。然後列車轉駛支線,直到拉伊斯科的比爾克瑙。

他們為什麼搭上這些列車?

我曾有幾次機會與法國來的猶太人交談,也與比較少見的波蘭本地猶太人聊過一回。這幾名波蘭猶太人來自比亞威斯托克(Białystok)與格羅德諾(Grodno)。

根據他們的說法,德國在占領區的城鎮裡進行宣傳,表示凡是到第三帝國工作的猶太人才有活命的機會,因此大家全都到第三帝國工作。此外,奧許維茲(無疑的,還包括其他集中營)的猶太人寫的書信也激勵了他們,使他們誤以為猶太人在這裡有良好的工作條件,生活可以獲得溫飽。

猶太人可以帶任何隨身行李上路。

於是每個猶太人都帶了一到兩個皮箱,並且把自己所有的財產幾乎都裝進去。他們變賣房產與物品,然後買進體積小的貴重物品,如鑽石、黃金、金幣等等裝進皮箱裡。

貨運列車每天運來約一千人,他們的終點站是拉伊斯科。

貨車車廂開到斜坡旁,裝運的東西全卸下來。

沒有人知道親衛隊在想什麼。

車廂裡有許多女性與兒童。有些孩子甚至還在襁褓中。她們都將在此結束生命,無一倖免。

他們像牲口一樣被驅趕著──前往屠宰場!

而到目前為止,這群旅客渾然不知,他們遵守命令,從斜坡上走下來。

為了避免發生不愉快的狀況,他們目前所受的對待相對來說還算客氣。

他們依照指示,把食物放在一處,把行李放在另一處。他們被告知,行李等一下就會還給他們。旅客開始面帶憂色:他們的行李會不會不見呢?他們還找得著自己的行李嗎.他們的皮箱會不會跟別人的搞混了?

他們被分成兩群。男人與十三歲以上的男孩一群。女人與孩子(十三歲以下的男孩)一群。當局以洗澡為理由,告訴他們為了顧及禮節,必須分組脫衣洗浴。

兩群人也把衣服分成兩堆,當局說這些衣服要進行消毒。現在大家更擔心了,因為衣服與內衣更容易搞混。

然後,婦女與兒童跟男人分開,一次數百人進到屋子裡,說是淋浴的地方,其實是毒氣室。屋外的窗戶是假的,進到裡面,四面全是密不透風的牆壁。

在密閉門關緊後,裡頭開始進行大屠殺。

一名頭戴防毒面具的親衛隊員從拱廊陽臺上扔下毒氣罐,剛好落在他的下方與群眾的上方。

毒氣室使用的毒氣有兩種:一種是瓶裝,擊碎後就可使用;另一種是塊狀物,親衛隊員戴著橡膠手套打開密封的罐子,然後扔下去,罐裡的塊狀物就會揮發成氣體,立即充塞整個毒氣室,迅速將裡面的人殺死。

這個過程持續幾分鐘。他們會等待十分鐘左右,然後打開通風設備:背對斜坡那一側的門打開,猶太工作小隊把溫熱的屍體搬上手推車與貨車,運到附近的火葬場,迅速燒掉屍體。

此時,第二批數百人正朝著毒氣室而來。

之後,當局持續改良屠宰技術,讓過程更快更有效率。

這些人留下的所有物品:堆積如山的食物、皮箱、衣物、內衣,原本也應該焚毀,但這只是理論上。

現實上,內衣與衣服在消毒之後,全送往衣物儲藏室。鞋子送往製革工廠。

皮箱則是送到製革工廠燒掉。

但親衛隊與監督員會在比爾克瑙以及物品運往製革工廠途中先行挑選好的東西留為己用,他們說奧許維茲已經成了「加拿大」。

這個詞逐漸流行起來。之後,凡是被毒氣殺死的人留下的東西,都被稱為「加拿大」。

於是,世上存在著一個可食用的「加拿大」,各種過去從沒嚐過的佳餚珍饈全從那裡運來:無花果、棗子、檸檬、柳橙、巧克力、荷蘭乳酪、奶油、糖、蛋糕等等。

理論上,當局禁止人們持有「加拿大」的物品,更甭說把這些東西帶進營。

在集中營門口,總會派人進行檢查。

任何人被搜到持有「加拿大」的東西,就會被送進地牢,通常是一去不回。

然而,在奧許維茲,所謂的冒生命危險與外頭正常世界意義大不相同,反正平日隨時可能丟了性命,此時又有什麼好珍惜的,因此很多人很願意為了這麼一丁點微不足道的快樂做出冒險的事。

於是,一種新的心境在此產生,幾乎只是為了一點點樂趣─人們卻甘心賭上自己的性命。

所以,我們持續偷偷地從附近的「加拿大」取得各種食物。

當我們從工作地點回到集中營,經過崗哨時總是感到極度緊張。

還有另一個可以提供內衣、衣物與襪子的「加拿大」。

不久前,我們發現監督員與親衛隊員身上穿著來自法國首都的上等衣物。絲質襯衫、絲質長褲,以及昂貴的鞋子。

此外,他們有肥皂、上等香水、刮鬍刀片、修面刷與女性化妝品。

即使是有錢人家,要像他們一樣穿戴這麼多好東西也不是件容易的事。

從「加拿大」「組織化」一些東西,幾乎已經成為全營上下的共同目標。有些人甚至每天都在打「加拿大」的腦筋。

親衛隊員總是特別留意皮箱與皮夾,想找出黃金、錢與鑽石。

奧許維茲很快就成為鑽石與黃金的匯聚之地,而且持續向外流出財富。

不久,我們發現路上有德國憲兵檢查每個路過的人,就連軍車也不放過。

講到翻找財物,親衛隊與監督員絕對沒有囚犯精明。囚犯偶爾會發現鑽石藏在鞋跟,藏在皮箱或手提包的襯裡,塞在牙膏軟管或奶油軟管內,藏在鞋油盒以及一切看似不可能的地方。

他們總是偷偷做這件事,而且會抓準時機翻找這些被送進毒氣室的人遺留下來的物品。

親衛隊員同樣也是偷偷摸摸地拿取這些財物。集中營司令官會自己開車來製革工廠找艾里克,而塞滿已經分類的貴重財物的皮箱,也一車車運往製革工廠:手錶、香水、錢等等。司令官一定假裝沒看見底下親衛隊員的所做所為,因為他自己也怕被人告發。

能取得「加拿大」物品的囚犯,很快就成為集中營裡的特權階級。

他們進行各種物品的交易,但不要以為集中營已陷入一團混亂,也不要以為黃金的影響力可以讓當局採取較寬鬆的管理方式。

儘管我們與衛兵的關係日漸密切,但死亡仍是主要的懲罰,因此交易必須私底下進行,絕不能過於明目張膽。

「人緊緊堆在一起,即使死亡,屍體也未倒下,有些是掛著或彼此倚著。他們的手臂交纏,很難將屍體分開。這是第一次,集中營開始施放氰化氫這種毒氣。」

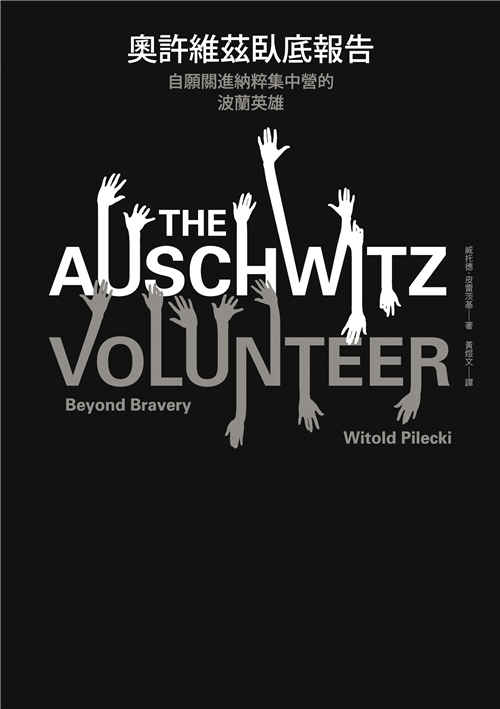

一九四○年九月清晨,波蘭地下抵抗組織的軍官皮雷茨基趁著德軍在華沙街頭搜捕囚犯,趁機混入隊伍當中,故意被送進剛啟用的奧許維茲集中營。

集中營殘酷如煉獄,不斷有大批囚犯被整死。皮雷茨基靠著過人的體能、機智與意志死裡逃生,甚至在集中營裡建立祕密組織,相互援助並將內部訊息傳遞出去。盟軍首次得知納粹在奧許維茲大舉屠殺猶太人,便是透過皮雷茨基所傳遞的消息,可惜這些消息並未能扭轉大屠殺的悲劇。

一九四三年四月,皮雷茨基從集中營驚險逃出,再度投入對抗德軍,並整理他在奧許維茲的經歷,寫成報告送交波蘭流亡政府及盟軍,本書是他最完整的一份報告。

大戰結束後,皮雷茨基在一九四八年遭共黨政府以間諜罪處死,他的英雄事蹟也從波蘭歷史上被刪除,直到九○年代共黨垮臺才被重新提起。英國歷史學家富特(Michael Foot)稱他為二戰最勇敢的六個人之一。

「我現在在奧許維茲玩的遊戲相當危險。這句話無法真正傳達現實;事實上,我做的事已經遠超過真實世界的人眼中所謂的危險,光是穿過鐵絲網進入集中營就已經不是危險可以形容。」

威托德.皮雷茨基 Witold Pilecki

一九○一年生於俄羅斯帝國轄下的波蘭小鎮,他才華洋溢,會寫詩與作畫,大學就讀美術系,然因經濟問題而放棄學業,轉而從軍。一九三九年德國及蘇聯入侵波蘭,皮雷茨基與同袍成立地下反抗組織,一九四○年為執行祕密任務,刻意被德軍逮捕送入奧許維茲集中營,在艱險的環境下建立互助與訊息網絡。

一九四三年逃出集中營後立刻投入對德作戰,在一九四四年華沙起義中,他幾乎是一個人在街道上對抗德軍裝甲部隊長達兩個星期。二戰結束後,皮雷茨基繼續效忠流亡政府,反對蘇聯強加的共黨政權,因而在一九四七年遭到逮捕,在獄中飽受折磨拷問,並於一九四八年被處決,埋骨於何處無人知曉。皮雷茨基的名字與事蹟在共產政權下被視為禁忌,直到一九九○年代共黨垮臺之後,波蘭民眾才重新認識這位投身反抗運動的英雄。

黃煜文

資深譯者,譯有《王者之聲:宣戰時刻》《鴨子中了大樂透》《為什麼是凱因斯?》《歷史的歷史:史學家和他們的歷史時代》《我們最幸福:北韓人民的真實生活》《在緬甸尋找喬治歐威爾》《耶路撒冷三千年》《1493》等多部作品。

譯者:黃煜文

出版社:衛城出版

出版日期:2014-01-22

ISBN:9789868962675

定價:390元 特價:88折 343元 |