導讀 雷敦龢

第一章 正義的殿堂

第二章 被告

第三章 尤太問題的專家

第四章 第一個解決方案 —強制驅離—

第五章 第二個解決方案 —集中營—

第六章 最終解決方案 —屠殺—

第七章 萬湖會議 —本丟.彼拉多—

第八章 守法公民的職責

第九章 大德意志帝國的驅逐行動 —德國、奧地利和保護國—

第十章 西歐的驅逐行動 —義大利、比利時、荷蘭、丹麥—

第十一章 巴爾幹半島的驅逐行動 —南斯拉夫、保加利亞、希臘、羅馬尼亞—

第十二章 中歐的驅逐行動 —匈牙利、斯洛伐克—

第十三章 東陸屠殺中心

第十四章 證據和證人

第十五章 判決、上訴、行刑

結語

後記

參考書目

索引

第一章 正義的殿堂

「Beth Hamishpath」——「法官到」:法警大聲宣布三名法官進入法庭,在場所有的人都忙不迭起身肅立;這三名法官都沒有戴帽,他們身穿黑袍從法庭的側門走進來,坐在高台上最高階的位子。法官面前的長桌不久後將堆滿許多書本及逾一千五百份文件;長桌兩側各坐了一名法庭書記官。法官正下方坐的是通譯員,負責在場提供翻譯服務,以便被告或其辯護律師與法庭直接溝通;否則只懂德語的被告必須像其他旁聽的人一樣,透過無線電傳輸同步口譯來瞭解希伯來語的法庭審訊內容;但同步口譯的法語翻譯十分流利,英語翻譯馬馬虎虎,至於德語翻譯則是笑話一場,大多讓人聽得一頭霧水。(鑒於這場審判在各項技術面的安排均謹守公平原則,其中一個難解的小謎團便是在以色列這個新獨立國家裡,德裔人口的比重極高,卻找不到適合的人選替被告及其辯護律師將審判內容翻譯成他們唯一聽得懂的語言。過去以色列雖然對德裔尤太人明顯存有偏見,但如今這種情形早已不如以往強烈,因此並非造成上述謎團的原因。唯一的解釋就是更早以前即存在且至今影響仍十分深遠的「維他命P」,也就是以色列人所謂的政界與官僚的保護心態。)在通譯員的下方設置了兩個玻璃小包廂作為被告席與證人席;兩個包廂面對面,因此旁聽的人只能看到被告與證人的側臉。最後,坐在最下層的人則是背對著旁聽的人,分別是檢察官及其四位助理律師,以及被告的辯護律師;頭幾週內該律師還有一名助理隨行。

法官的言行舉止一點都不矯揉造作,步伐自然,精神抖擻而全神貫注。聆聽受害者的故事後,臉色也自然因為哀戚而凝重了起來。檢察官冗長的發言不斷拖延審訊過程時,他們也自然流露出不耐煩的神情。至於他們對辯護律師的態度,則是顯得過分禮遇,好像一直都知道「辯護律師塞萬提斯博士(Dr. Servatius)在陌生的沙場上孤軍奮戰」,他們對被告的態度則是完全無可非議,顯然就是三位誠實的好人,在這樣的場景下,從來不會忍不住而裝模作樣了起來。他們三位自小生長於德國,從不會假裝自己必須聆聽希伯來語的翻譯才能繼續訊問。庭長蘭道法官(Moshe Landau)往往等不及翻譯完畢,就說出自己的答案,並且屢屢打岔,糾正翻譯,顯然相當樂於在冷酷審判過程中保有一點娛樂。幾個月之後,對被告進行交叉詢問時,他甚至帶頭和其他法官用母語德文和被告艾希曼(Adolf Eichmann)對話——不用說,這種做法顯然和當時以色列的輿論觀點背道而馳。

毫無疑問,蘭道法官從一開始便為本次審判定調,在檢察官戲劇化的演出下,他仍竭盡全力避免這場審判淪為一場表演秀。可惜結果不盡如人意,首先是因為,審判在台上進行,而台下設有觀眾席,每次開庭前法警高亢嘹亮的口令,更是產生揭開序幕的效果。當初規劃這座人民大會堂的人,腦海中必有一個劇場的藍圖,場內安排樂團與座位區,拱形舞台和前部裝置,還有兩側的門專供演員進退場(此時場內圍欄高架,庭外部署大批警力,戒備森嚴,前門外搭起檢查站,想入場觀看的群眾都要受到嚴格搜身)。以色列總理本古里安(David Ben-Gurion)決定派人到阿根廷將艾希曼綁架回耶路撒冷的地方法院,就其在「尤太人問題的最終方案」所犯罪行受審,當時心裡盤算的審判秀顯然很適合在這間會堂進行。本古里安在審判全程扮演隱形舞台總監的角色,他雖未現身法庭,但可透過檢察總長霍斯納(Gideon Hausner)的聲音傳達意志,霍斯納代表以色列政府,徹底服從上級命令,真可說是鞠躬盡瘁。假使有任何不盡如人意之處,那也是因為主審法官對正義的堅持,跟霍斯納對以色列政府的忠誠度不相上下。為了伸張正義,被告應依法受起訴、為己辯護並接受審判,而其他看似很重要的問題,如「為什麼會發生大屠殺?」「怎麼能夠容許這種暴行發生?」「為何針對尤太人?」「為何是德國人發起這場屠殺?」「其他國家是否牽涉其中?」「同盟國應承擔多少共同責任?」「尤太領袖如何與納粹合作而讓尤太人自取滅亡?」「為什麼尤太人會像牲畜一般被宰殺?」等等,一律皆拋到九霄雲外。正義強調艾希曼的重要性,他是卡爾.阿道夫.艾希曼(Karl Adolf Eichmann)的兒子,此時正坐在防彈玻璃箱中,是個半禿的中年人,身高中等,體型瘦削,戴一副近視眼鏡,牙齒不太齊整,從頭到尾都伸長細瘦脖子,朝法官席觀望(完全沒有往旁聽席看過),大致來說,審判過程中他都能保持自制冷靜,但想必在踏進法庭前,緊張恐懼早就讓他嚇得齒牙顫抖。秉持正義審判的焦點,是艾希曼的所做所為,而不是尤太人的苦痛,不是德國人或全人類,甚至也不是反尤太主義或種族歧視。

相較於以色列總理的權力權威,正義(對於本古里安及其支持者可能只是個「抽象」名詞)顯然嚴格許多。檢察總長竭力宣揚本古里安的權威,他的權威是以「允許」而非限制的方式展現,允許檢察長在審判期間召開記者會、接受電視採訪(美國的實況報導由葛利克曼公司〔Glickman〕贊助,屢屢被房產廣告打斷。),甚至允許他在接受法院前的記者詢問時,出現「發自內心的」情緒失控(畢竟,要對滿嘴謊言的艾希曼進行交叉詢問,實在讓霍斯納厭煩不已),也允許他不斷斜視聽眾席,允許他充滿戲劇化的浮誇演出,而這樣的激情表現還贏得美國總統一句讚美:「可圈可點。」但正義絕不允許這一切,正義要求絕對隔離、容許悲傷但非憤怒、戒除追逐聚光燈的虛榮。如同蘭道法官展現的風範,他於審判後不久訪問美國,但除了相關的尤太機構,此行並不對外公開。

即使法官盡力保持低調,審判時還是得高坐台上,面對台下的眾目睽睽,猶如舞台劇的演員一般。台下觀眾理應代表國際社會,而在審判開始的前幾週,這間法庭內確實聚集眾多來自世界各地的記者與媒體人士,共同見證這次與紐倫堡大審判同樣造成轟動的審判,不一樣的是,耶路撒冷的審判「會聚焦於尤太人所遭受的悲劇」。「如果我們於此就艾希曼對非尤太人的罪行起訴他……原因並不在於他犯罪,而是因為我們對所有種族一視同仁。」對於一個檢察長而言,在開庭演講時說出這種話確實非常驚人,後來也證明,這幾句話足以為整場審判定調,因為此案焦點已成為尤太人的苦難,而非艾希曼的所做所為,此外,霍斯納認為這兩者間的差別不大,因為「從頭到尾,這場尤太人慘案焦點就在一個人身上,這個人意在摧毀尤太族群,這個人在其邪惡政權中的職位,就是專為摧毀尤太人設置的,這個人就是艾希曼。」所以,把尤太人受苦受難的事實(這點毫無爭論餘地)都呈現在法庭上,然後再找出艾希曼涉及其中的證據,不是很合理嗎?紐倫堡大審判的被告「因其對各種國籍人民犯下的罪行遭到起訴」,而尤太人的悲慘命運未受到應有的重視,就只因為艾希曼當時還逃亡在外。

霍斯納是否真的覺得,如果當年紐倫堡審判時艾希曼人在法庭內,尤太人大屠殺事件就會受到更多關注?恐怕不是。跟絕大多數的以色列人一樣,霍斯納認為只有尤太人主導的法庭才能為尤太人伸張正義,而審判尤太人的敵人更是自己的家務事。也因此,多數以色列人一提到當年的國際法庭就特別反感,若艾希曼在場,紐倫堡的軍事法庭可能會針對因其「對人類犯下的罪行(無論是否為尤太人)」起訴之,而非針對其「對尤太人犯下的罪行」。就此而言,霍斯納冠冕堂皇的言論:「我們對所有種族一視同仁。」聽起來就特別矛盾,但以色列人恐怕不這麼認為。在以色列,尤太公民的個人事務受拉比法律(rabbinical law)約束,不得與外族通婚,雖然境外婚姻可獲承認,但與非尤太人結婚所生的子女則為法律認定的「雜種」(有尤太血統的非婚生子女亦視為尤太人),但如果某人的母親並非尤太人,未獲正統尤太人身分,那他就無法在以色列結婚,死後亦無法在以色列舉行葬禮。此嚴格規定引起諸多不滿,自1953年起,牽涉到家事法的諸多司法審判權便轉至世俗(非宗教)法庭,現在以色列女性可以繼承財產,且大致享有與男性同等的地位。而以色列政府仍不願將婚姻問題的司法審判權移轉給世俗(非宗教)法庭,原因恐非出於對尤太人信仰的尊敬,或是少數宗教狂熱分子的力量使然。以色列公民,無論是否具有宗教信仰,似乎都贊成禁止異族通婚的法律,又同時不希望政府制定成文憲法,因為此法勢必得明文規定於憲法中,讓人感到窘迫難堪(菲利普.吉倫〔Philip Gillon〕近期於《尤太前線》〔Jewish Frontier〕中撰文指出:「反對世俗婚禮的理由在於,若婚禮不採宗教儀式舉行,不僅會讓以色列國會陷入分裂,也會分離以色列境內和離散在外的尤太人〔the Diaspora〕)。本次審判起訴書中嚴詞譴責1935年《紐倫堡法案》,其中一條法律禁止德國人與尤太人結婚或有婚外性行為,相較於以色列境內現行的律法,這種譴責實在是天真到不可思議。在場的各國特派記者中,有些閱歷比較豐富,看得出這個情況極為諷刺,但在報導中便迴避不談,因為他們知道,要提醒尤太人其律法制度不盡合理,此刻大概不是個好時機。

如果這次審判希望聽眾代表全世界,如果台上的審判秀意在體現尤太人的苦難大全,那實際情形可能會讓這種期待落空。審判開始後,各國記者客觀公平的報導僅維持短短兩週左右,兩週後,以色列政府預期台下坐的多半是對大屠殺所知甚少的以色列年輕人,或是從未聽聞過大屠殺的東方尤太人(Oriental Jews),而這場審判旨在教導他們在非尤太人社群中生活有多可怕,並說服他們,尤太人只有在以色列才能夠活得平安有尊嚴。(對記者來說,這堂課體現於一本關於以色列法律體系的小手冊中,作者蘭金〔Doris Lankin〕引述某案件,其中兩名為人父的男子「擄拐其子女至以色列」,最高法院判決該二人將子女交由具有合法監護權的母親,但母親旅居國外,蘭金表示:「法官最終還是決定將小孩交由母親照護,即使這麼一來,孩子便得陷入與流散尤太人中敵對分子的不平等對抗中。」作者顯然對這種嚴苛的判決倍感驕傲,就如同霍斯納對於自己竟願意為大屠殺中的非尤太裔受害人提起控訴,感到十分光榮一般。)但實際上,絕大多數佔據旁聽席的人都不是年輕人,也極少非尤太裔以色列人,而是「倖存者」,是步入中老年的歐洲尤太移民,跟我一樣,心裡很清楚今天坐在旁聽席的目的就是要知道真相,根本沒心情聽人說教,更不需要這場審判幫忙替自己為大屠殺下結論。一個個證人輪番講述當時駭人聽聞的情況,台下的觀眾便得在公開場合聆聽這些故事,但其實他們私底下根本無法忍受在這些受害者面前聽當時的悲慘故事。越來越多關於「這一世代尤太人的浩劫」在證人席呈現,霍斯納的發言也變得越來越激昂浮誇,玻璃箱裡的被告越來越像一縷慘白的幽魂,連霍斯納指著他大罵:「要為整個事件負責的禽獸就坐在那裡!」似乎都無法將他喚回人間。

在沉痛的可怕暴行下崩潰的正是這場審判的表演成分,一場像戲劇般的審判,開場與結尾都要以加害人為焦點,而非被害人,相較於一般審判,審判秀更需要一個明確的表演綱要,明白限定加害人做了什麼事、怎麼做的。審判的焦點只能是做出行動的人(從這個角度看來,也可說是戲劇中的英雄角色),如果他必須受苦受難,也必得是為了自己所做所為而受苦受難,而不是為了加諸在他人身上的苦難。審判庭長比誰都更清楚這一點,但這場審判就在他眼前淪為一場該死的表演秀,如同一艘無舵的船在海上隨波逐流,他雖力挽狂瀾,但往往力不從心,而且很奇特的是,部分原因是來自於辯護方,不管證人提供的證詞多麼不重要、多麼偏離主題,辯護律師都極少起立抗議。辯護律師就是每個人口中的塞萬提斯博士,在文件陸續呈上法庭時,他的表現才比較大膽一點,最令人印象深刻的是,漢斯.弗蘭克(Hans Frank,波蘭於納粹佔領時期的總督,是紐倫堡大審判中的主要罪犯,後被處以絞刑)的日記被當作呈堂證供時,塞萬提斯博士說:「我只有一個問題,在這二十九本(實際上有三十八本)日記中,有提到被告,也就是阿道夫.艾希曼的名字嗎?……阿道夫.艾希曼的名字並沒有出現在這二十九本日記中,……謝謝,沒有其他問題了。」

所以這場審判最終沒有變成一齣戲劇,但本古里安盤算的審判秀的確在法庭中上演,或者也可說是他規劃的「課題」,他希望通過這些課題教育尤太人與非尤太人、以色列人與阿拉伯人,一言以蔽之,就是全世界。同一場秀中所要傳達的課題還依不同受眾而有所差異。審判開始前,本古里安發表多次聲明,解釋以色列政府綁架艾赫曼的原因,在聲明中便揭示不同課題,對於非尤太人的課題是:「我們要在全世界眼前昭示,數百萬人,因為他們碰巧是尤太人,以及一百萬兒童,因為他們碰巧是尤太兒童,而被納粹殺害。」或者,引用《話報》(Davar,本古里安所屬以色列工黨〔Mapai〕的發聲喉舌)的話就是:「讓國際社會知道,不只是德國納粹要為六百萬遭屠殺的歐洲尤太人負責。」因此,本古里安說:「我們希望全世界知道……你們應該感到慚愧。」對於流散尤太人的課題是:「具有四千年歷史的尤太教,具有神聖的創始、對道德的堅持、對彌賽亞的渴望」,但總是必須面對「充滿敵意的世界」,本古里安希望讓這些人知道,尤太人如何沉淪到像羔羊般走向屠宰場,只有建立主權國家,尤太人才有能力反擊,如同以色列人在以色列獨立戰爭、蘇伊士運河戰爭、甚至是幾乎每日在邊境上演的混戰中所做的反擊。此外,如果要向以色列境外的尤太人展示以色列英雄主義與尤太人的懦弱順從之間的差別,對於以色列尤太人而言還有這個課題:「大屠殺後年輕一代的以色列人」與尤太民族以及其歷史間的連結可能面臨消失的危機,「我們的下一代必須牢記尤太人的遭遇,我們希望年輕人知道尤太歷史上最悲慘的一頁。」此外,這場審判的另一個動機是「揪出其他的納粹分子,比如找出納粹與某些阿拉伯統治者的關係。」

如果這些就是所有把艾希曼帶到耶路撒冷的正當理由,那這場審判可能會失敗,就某些方面來說,這些說教根本沒必要,有些甚至充滿誤導。感謝希特勒,反尤太主義遭受譴責,至少目前氛圍的確如此,原因並非尤太人突然變得非常受歡迎,根據本古里安的說法,是因為大多數人「瞭解可能是因為反尤太主義,我們的時代才會出現毒氣室、肥皂工廠。」對流散尤太人的說教也毫無必要,他們不需要看到三分之一的同胞被屠殺才知道這個世界原來充滿敵意。在法國德雷福斯案件(Dreyfus affair)後註1,遏止長期充斥各地的反尤主義一直都是尤太復國運動最重要的意識型態因素,不僅如此,這也是德國尤太人願意在納粹初期掌權時期與其協商的原因,除此之外,此舉難有其他解釋。(當然,這些協商與後來尤太委員會與納粹間的合作相差甚遠,當時還未牽涉任何道德問題,只牽涉到政治層面的決定,可能會引起爭辯之處在於其「可行性」:有人認為「具體」協助比「抽象」譴責有用。這是少了玩弄權術的現實政治角度,但這麼做的危險性,於數年後二次大戰爆發後顯現,此時尤太機構代表人員與納粹政府每日頻繁的接觸,很快便讓尤太機構的職責,從協助尤太人逃離變成協助納粹政府遣送尤太人。)也就是這個原因,讓尤太人無法辨別孰敵孰友,德國尤太人低估其敵方,因為他們不知為何認為非尤太人族群都一樣,而他們並非唯一犯這個錯的尤太族群。如果(基於實用目的而言的)尤太人國家領袖本古里安想強化這種「尤太意識」,那可不太明智,因為這種心態必須先改變,才能真正具備國家地位,必須具有國家地位,才能讓尤太民族與其他民族平起平坐,與其他國家享有同等權利,而要達成這個目標,必須實現多元化,摒棄行之有年、與宗教緊密連結的二分法思維。

一本精彩至極,卻絕對令讀者坐立難安的第一手觀察報告!

邪惡…可以平凡無奇地展現在任何人身上!

理解尤太歷史、納粹德國,甚至正義與邪惡問題的經典作品。

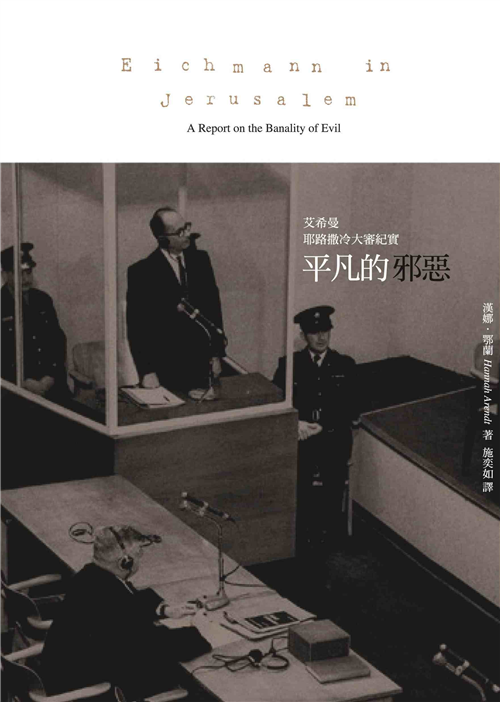

第二次世界大戰結束十六年後的1961年4月11日,在以色列耶路撒冷法庭中,展開一場令全球矚目的納粹戰犯審判。審判的主角阿道夫.艾希曼(Otto Adolf Eichmann)是納粹德國在東部佔領區內「尤太問題」的執行者之一,雖然並非納粹政權的高層決策者,但在尤太人滅絕上仍扮演重要角色。

國際著名政治學者漢娜.鄂蘭全程參與此次的審判活動,透過現場的實際觀察,以及對歷史的大量分析,提出了「邪惡的平庸性」的概念。邪惡本身並非得如希特勒般狂暴,而是可以平凡無奇地展現在任何人身上,並且其發揮的作用絕對不亞於血腥屠夫。本書在1963年出版後,受到廣大注意,也引起許多反彈。但即使經過數十年後,這本書依然是理解尤太歷史、納粹德國,甚至正義與邪惡問題的經典作品。

本書特點:

◎ 本書由東吳大學端木愷講座教授黃默老師審訂、東吳大學人權學程雷敦龢(Edmund Ryden SJ)老師專文導讀。

◎ 陳瑤華(東吳大學哲學系教授)、黃長玲(台灣大學政治系副教授 )、 陳俊宏(東吳大學政治系副教授 )聯合推薦

◎ 透過政治學者漢娜.鄂蘭的深入分析,顛覆一般對尤太人的既定概念,讓讀者重新思考近代尤太歷史、社會的最佳入門書。

◎ 對台灣的讀者來說,這本書也更讓我們可以去思考,當一個國家機器假以「公」的名義進行非正義行為時,決策者、執行者、社會群體在公義、在道德、在責任上,該如何去面對。

漢娜.鄂蘭(Hannah Arendt)

1906年出生於德國漢諾威,曾就讀於馬堡(Marburg)與弗萊堡(Freiburg)大學,後轉至海德堡大學哲學家亞斯培(Karl Jaspers)的門下,取得哲學博士學位。1933年納粹政府掌權後,鄂蘭流亡到法國,1941年到了美國,並於十年後成為美國公民。

她曾任尤太關係研討會的研究主任、蕭肯出版社(Schocken Books)的主編、紐約尤太文化重建委員會的執行長,也曾至數間大學院校擔任客座教授,包含加州大學、普林斯頓大學、哥倫比亞大學、芝加哥大學,後來擔任社會研究新學院的教授。1952年,鄂蘭獲得古根海姆研究獎(Guggenheim Fellowship),1954年並獲全國藝術與文學院文學獎的殊榮。

漢娜.鄂蘭著作包含《極權主義的起源》、《共和危機》、《黑暗時代的人們》、《在過去和未來之間》等。於1975年12月去世。

導讀

雷敦龢,東吳大學人權學程教授

回顧第二次世界大戰期間的尤太人大屠殺,台灣的一般讀者也許對這場遠在歐洲的大浩劫所知不深,只單純解讀為惡人(希特勒與納粹黨員)殺害無辜好人(歐洲尤太人註1)的事件,雖然過程極其殘忍,但至少納粹在二戰後便已失權,許多納粹戰犯也接受審判,而這場災難已經走入歷史。對歐洲歷史認識更深入的讀者可能認為,尤太人大屠殺只是歐洲反尤史中的一章(希望也是最後一章),而且,這段歷史的發生地與中國或台灣的距離非常遙遠,與我們幾乎無關,既然如此,便不妨將之視為一樁歷史奇事。

要重新思考這段歷史,以鄂蘭的書作為出發點也許會讓人感到奇怪。本書雖以尤太人大屠殺為主軸,但對於這段歷史的說明,並不如後續出版的其他專書來得詳盡,而鄂蘭的卓著聲譽主要是來自其政治哲學領域的成就,並非歷史學,但話說回來,政治哲學家可能也會覺得本書差強人意,因為書中所闡明的理論都隱藏在歷史敘述之中,而歷史敘述著重於細究已發生的事實、已說過的話,因此讓普遍性的哲學思考淪為對特定納粹分子行為的省思。

雖然如此,但本書將顛覆你對歷史的刻板觀念,可能是你遇過最嚴峻的閱讀挑戰。鄂蘭並不認為本書所討論的納粹分子艾希曼是十惡不赦的魔頭,甚至,她也不覺得尤太人大屠殺是歐洲中世紀以來迫害尤太人傳統的延續,這一點讓當時的尤太人非常難以接受。她認為大屠殺有可能重演,而不僅是侷限於特定的國家或時代,一旦人停止思考,大屠殺就有可能重演。

本書之所以如此大名鼎鼎,或亦可說是惡名昭彰,原因來自鄂蘭於本書中提出的「邪惡的平庸性」,她認為邪惡根本平庸無奇:邪惡無根,像是細菌沿著潮濕的表面擴散;邪惡亦無本,缺乏深度,連惡的深度也沒有。但如此無根無本的邪惡,會引起的血腥殺戮比千萬頭惡獸更驚悚駭人,正因為如此,所以我們不能只將尤太人大屠殺視為二十世紀初德國一段獨特的歷史。確實,這場浩劫是在德國爆發,攻擊的對象是尤太人,而非波蘭人或中國人,這與歐洲歷史(尤其是德國歷史)有所關聯,但大屠殺事件的規模是史無前例,而任何歷史先例都無法確保這種災難只會在當時當地發生。

鄂蘭認為大屠殺可能在任一地重演,此論點讓讀者頗為坐立難安,我們不能僅從中立角度閱讀本書,鄂蘭要引導我們進行思考,依照她的觀點,思考便等同於做評斷、分別善惡對錯。鄂蘭認為若要以這種方式思考,必須先學會從他人角度切入問題,她期望艾希曼能假設自己是尤太人並說出這番話:「我是德國尤太人,跟數百年前的祖先一樣,我在這裡住了一輩子,跟其他德國人具有同等的居住權,政府無權剝奪我的公民身分、工作、甚至性命。」但實際上艾希曼則追隨當時的主流偏見:既然政府說尤太人不是德國人,那當然不能把他們當成德國人,政府說尤太人是壞人,他們當然絕非善類。同樣的道理,如果我們認為凡是被判死刑的人,便必定是窮凶惡極的壞蛋,或凡是原住民,就必定是酒鬼,或凡是外籍勞工,便一律屬雞鳴狗盜之輩,如果我們這樣想,那便與艾希曼犯了相同的錯誤,「道聽途說」會被視為理所當然,此外,既是道聽途說便沒有人需要負任何責任。

但是,鄂蘭期待看到具有思考能力、願意負責、勇於質疑的人民,願意設身處地、從他人立場思考問題所在的人民。而實踐這種思考模式的首要條件,便是與他人建立關係,所以鄂蘭鼓勵我們學習與他人相處,對需要援助的人伸出雙手,在她一系列有關道德命題的演講中,最後一堂課談到邪惡的平庸性:「在最後的分析中可發現……我們判斷是非對錯時,關鍵在於我們選擇的同伴……如果不願或無法選擇理想的學習典範或同伴、不願或無法決定該如何與他人建立關係,這便形同一塊絆腳石,單靠人類無法撼動這塊絆腳石,原因是構成這塊絆腳石的並非人類或人為動機,這就是邪惡的可怕與平庸。」註2只要我們不再質疑那些令人安心的政治常態、只要我們不再關心那些事不關己的議題、只要我們漠視他人需求,邪惡的勢力便會開始大舉擴張。

因此,我期待讀者能敞開心胸接受鄂蘭的挑戰,讓她顛覆你腦中的刻板觀念,學習以批判性眼光檢討社會現象,這樣你便知道該選擇與哪些人在這塊土地上共存共榮,這便是本書最重要的意旨。當然,本書的其他層面亦讓人獲益良多,如可增進對於尤太人大屠殺事件或尤太文化的瞭解。我開始研究尤太人大屠殺事件,便是受到本書的啟發,讓我重新思考自己對於尤太文化的認識,進而改變許多長久以來的既定認知。本書更是瞭解鄂蘭這位傑出政治哲學家的絕佳入門書,其思想觀點之獨特,難以歸屬於任何學派。同時,本書也非常適合人權議題的初學者,尤其是種族滅絕議題。鄂蘭寫作本書時,種族滅絕罪已載明於國際公約中,但大家都認為尤太人大屠殺會成為歷史絕響,而這種浩劫不可能再重演,卻沒預料到後來柬埔寨赤柬領袖波爾.布特(Pol Pot)會發動種族滅絕,波士尼亞的斯雷布雷尼察(Srebrenica)、非洲盧安達(Rwanda)會爆發集體屠殺。這些近代的種族滅絕事件促使國際社會設立數個國際人權法庭以及常設國際刑事法庭,證明人權議題應超越國界、並凌駕於各國利益之上。因此,雖然本書某些細節仍有待歷史學者、政治哲學專家或人權律師進一步斟酌,但在研究尤太人大屠殺、政治思想以及人權等領域,本書已奠定無可取代的經典地位。

譯者:施奕如

出版社:玉山社出版事業股份有限公司

出版日期:2013-08-10

ISBN:9789862940570

定價:480元 特價:79折 379元 |