緒論

第一章:瘖啞與傾聽

第二章:十九世紀神經學的大腦神話

第三章:佛洛伊德與大腦理論批判

(一)佛洛伊德早期神經學論文

(二)佛洛伊德的大腦理論

第四章:失語症

(一)失語症是一種精神疾病

(二)《失語症釋義》

第五章:歇斯底里

第六章:從神經學到精神分析

(一)佛洛伊德早期的歇斯底里研究觀點

(二)過渡到心理學領域

第七章:回憶之惡

(一)淨化療法

(二)文字的魔力

(三)記憶之惡

(四)與布洛伊爾合作的歇斯底里新構思

(五)記憶的檢索模式與歇斯底里的精神治療

第八章:早期神經學理論

(一)性病因神話

(二)第一焦慮理論

(三)精神衝突與防禦

(四)誘惑理論

第九章:心靈裝置

(一)〈科學心理學大綱〉

(二)從神經元裝置到心靈裝置

(三)心靈裝置與歇斯底里病理現象

第十章:心靈裝置的演化

(一)理論的修正

(二)性發展與自我發展之不同調

(三)心靈裝置的第一個拓樸論

(四)心靈裝置的結構

緒論

若從「精神分析」(Psychoanalyse)這個詞最早出現的1896年算起,精神分析已是有百年以上歷史的陳舊科學。我們對精神分析的研究態度,當然不能如同學習一種新技術、操作一種新機器般──即使是一種概念的機器──以一種有如應用操作手則般按圖索驥的方式,將精神分析概念應用在臨床或文學批評、文化研究領域。

相反地,這一百多年,意味著一方面,精神分析是一門具有歷史的學科,任何關於精神分析理論或治療的研究均不可避免必須涉及精神分析運動史的研究。就此而言,對佛洛伊德著作的熟悉、精神分析語言的精確掌握以及對精神分析運動史的探討,已構成精神分析理論與治療之研究的先決條件。而另一方面,這一百多年也表示精神分析是一門處於歷史中的學科。它構成當今文化中的一個議題,必須被置於歷史中,受到不同文化與歷史觀點的批判。然而,何種文化與歷史觀點?悖謬之處正在這個問題之上。

我們所處的文化與歷史以及相關的論述(無論是性別、家庭結構、人格、語言、社會關係等等),沒有一處不深深地受到精神分析概念所影響。如何將精神分析置於一個受到精神分析深刻影響的歷史中?又如何以深受精神分析影響的歷史論述去研究精神分析?這似乎有如一條張口自吞尾巴的大蛇,不知道終點在哪,我們終將迷失在我們的研究所設下的陷阱?

事實上,德希達(Jacques Derrida)也曾提出過這個質疑,特別是在〈公正地對待佛洛伊德〉(Être juste avec Freud)這篇文章中,對傅科(Michel Foucault)著作的詰問(Derrida, 1992)。對德希達而言,傅科的歷史企圖,在於將精神分析放入一個更廣泛的「性配置」(dispositif de la sexualité)的動力歷史中。傅科在《性史》(Histoire de la sexualité)第一冊「知識的意志」(La vonlonté de savoir)中開宗明義地提倡,以一種不同於傳統「觀念史」的方法去研究「性論述」,並且認為如此地研究「始於古典時代發展而來的性配置歷史,可謂相當於精神分析的考古學」(Foucault, 1976: 172)。他指出精神分析在歷史上的出現,與性配置以及相關的其他差異機制的普遍化有不可分的關係。而精神分析在當代性史所扮演的角色,主要在於使長久以來的「告解」傳統,被賦予一種解除了性抑制的新意義。

但在另一方面,德希達認為,傅科雖未言明,但他所謂的「現在性歷史」觀(histoire au présent)卻更顯示出他受到佛洛伊德之歷史觀的影響 。德希達質疑傅科之處,正是在於傅科以佛洛伊德的史觀研究精神分析歷史,但卻從未在著作中承認他之於佛洛伊德的債務。

如我們所知,傅科的著作藉由將屬於傳統歷史之邊緣的歷史課題推向歷史書寫的中心,而開啟了一種關於歷史「不連貫性」(discontinuité)的知識論課題。但較常被忽略的是,傅科著作的這個新的歷史向度,也同時在歷史書寫的方法學上帶入了另一種不連貫性,因為傅科的歷史書寫翻轉了歷史論者與過去時間的關係。傅科提醒了歷史論者,他們所涉及的並非是「過去的歷史」(histoire du passé)而是一種「現在性歷史」,同時,在這種新的時間關係中,歷史並非全然是階段性或連續性的組織。

但德希達質疑,傅科在提出這種現在性歷史觀點的同時,是否忽略了此一觀點與佛洛伊德更早所提出之歷史觀點之間的連續性。事實上,精神分析論述並非僅如傅科所說,為歷史上各種「性論述」之一,而是一種強調「當下性」與「現在性」的性論述。正是這樣一種對知識論連續關係的忽視,使得傅科在著作中始終將精神分析化約為一種歷史論述的對象,而非其理論的參照與引伸。而這也是為什麼德希達在對傅科的批判中認為:

傅科始終將精神分析客體化且化約為其所言之物,而非其所得以言之物(Derrida, 1992: 147)。

德希達質疑的正是傅科之於佛洛伊德的某種可能的聯繫,或如德希達所說,某種「債務」(dette)關係。特別是德希達詰問,在傅科巨大的瘋狂史計畫中,精神分析的地位與角色為何?對德希達而言,作為傅科著作的根源、並使它得以開展的時間與歷史條件,並不是傅科著作中所陳述並試圖客體化的時間與歷史條件。德希達假借傅科的詞彙批評:

傅科計畫的可能性過於屬於「精神分析時代」(âge de la psychanalyse),以致於在他將精神分析當作一種課題的企圖中,他僅是再度地讓精神分析婉轉地自我陳述(Derrida, 1992: 191)。

德希達的這層歷史省思,將是我們此一系列精神分析研究的起點。換句話說,從精神分析時代的歷史角度研究精神分析,而不自處於鳥瞰的視野,以歷史主義的觀點單純地將精神分析化約為一套完整、可在歷史脈絡中歸檔的終結學說。相反地,我們必須承認我們的論述與精神分析之間的債務關係。這意味著,不僅應將精神分析作為論述的對象,而且也應將它作為我們論述所藉以展開的主要理論根據:一種「排除性併入」或「併入性排除」的曖昧關係。因此,重要的不是帶著防塵手套去重新拆封已經被塵土淹沒許久的檔案,不是如教科書般地細數精神分析曾提出哪些概念;而是從精神分析當今的命運去審視這些概念被提出時,是為了解決什麼樣的問題、同時又開啟了什麼樣的向度、遺留了什麼樣的難題。如此才能在我們生活周遭,在我們對於人的心靈、思想、情感等一般概念中,重新發現精神分析影響的無所不在。如果這是一種知識考古的工作,那麼借用佛洛伊德的話來說,我們期待這是一種能讓「石頭開口說話」的考古學。

此一研究的宗旨也趨向於拉普朗虛(Jean Laplanche)所主張之「〔與〕佛洛伊德一同詮釋佛洛伊德」的理論企圖,亦即建立以佛洛伊德著作為基礎之精神分析理論研究,並企圖與精神分析一起閱讀精神分析(Laplanche, 1992: 21-36)。

然而此一精神分析研究方法的特殊性何在?

佛洛伊德經常將精神分析「詮釋」(Deutung)的對象,如神經症症狀、主體的行為或論述、夢的敘事、陳述,甚至臨床觀察的紀錄等,視為有待被賦予「意義」(bedeutung)的文本。而一般均認為,精神分析的貢獻在於發現在這些文本的背後或字裡行間所隱藏的另外一個意義。此一觀點極易被佛洛伊德所提出的另一個概念誤導,即「無意識形成物受到多元決定」。如在「凝縮」(Verdichtung)作用之下,夢中的任何元素,均由許多不同夢思維所交錯構成,彷彿是網絡中的結點。在這個多元決定觀念影響下,人們很容易認為,精神分析所面對的這些文本容許各種不同的詮釋。同理地,當人們面對著佛洛伊德的著作時,便認為不同的論者也可以對佛洛伊德有不同的詮釋。無論此種論點是否正確,我們必須指出,精神分析詮釋的特殊性,絕非在於提供這種各自表述的合理性。對精神分析而言,重要的不僅在於我們所面對的文本具有至少兩個以上的意義脈絡:一個是直接出現在意識中的文本,另一則是所謂無意識層次的「願望幻想」(Wunschphantasie),而且更重要的是在於能夠遊走於這兩者之間的方法:分析(Analyse)。

這個方法可由精神分析場景中的兩個基本規則來解釋:「自由聯想」(freie Association),與「同等懸浮的注意力」(gleichschwebende Aufmersamkeit)。這兩個規則事實上是精神分析方法的一體兩面。因此,精神分析中的分析,並非在於將文本拆解為許多最小的單一元素,而後可以予以綜合重組。精神分析之分析的重心,在於以上這兩個規則中的形容詞與副詞:「自由」(frei)與「同等地」(gleich)。顯然,精神分析的分析不是化學分析(chimie),而比較是一種「鍊金術」(alchemie)式的分析。如夢敘事文本中的任何部分、任何細節,都必須被同等對待,都可能是一則新的聯想的起點。如此一來,精神分析詮釋首重的將是完全地打破、攤平文本的直接、立即的組織。

最明顯的例子,如佛洛伊德1888年發表的論大腦結構的文章,若我們依照其最直接立即的脈絡去讀它,那麼第一、它在主題上屬於神經學,第二、它在時間上早於精神分析這個詞彙出現之前。於是,精神分析歷史正朔或傳記書寫,幾乎無一例外地將這篇文章詮釋為屬於前精神分析時期的神經學論文,並認為它與精神分析無多大關聯,以致於到今天仍很難見到對這篇文章深入的評論。但如果我們打破這個立即直接的意義脈絡,則不難發現這篇文章隱藏著精神分析最重要的記憶理論模型,只是佛洛伊德仍無法以當時的神經學概念釐清這個理論。換言之,記憶理論是以「慾望」的型態存在於這篇文章中,而後不斷地出現在佛洛伊德的著作裡。

此種以精神分析為基礎對精神分析進行的閱讀,不僅僅只是「回到佛洛伊德」或「回到佛洛伊德的著作」,而是回到佛洛伊德思想孕育的「原生狀態」(status nascendi),並從中找出驅使佛洛伊德提出新理論的慾望,以及為了回應這些慾望所提出的各種理論嘗試。

此亦為考芙曼(Sarah Kofman)所稱之「症狀性閱讀」(lecture symptomale)。一如佛洛伊德區分夢文本的「顯內容」與「隱內容」,考芙曼在其《藝術的童年》(L’Enfance de l’art)一書中,亦提倡以一種「雙重閱讀」、「症狀性閱讀」的策略來閱讀佛洛伊德關於藝術的論述。這種閱讀在於「從佛洛伊德論述中區分出作者透過策略所宣示的部分,以及他或有或無意識地掩飾的部分〔......〕。讓文本說出比其嚴格字面意義更多或其他的事物,而又不與其唯一的字面意義悖離」(Kofman, 1970: 12)。換言之,考芙曼力圖區分佛洛伊德在論述中「所說之物」與透過此論述「所為之物」 。

正如拉岡(Jacques Lacan)在1974年所言,「精神分析首先是一種症狀」,其意義有待被(重新)發掘(Lacan, 1974: 25)。因為精神分析理論演化過程中,本身即已充滿矛盾與困境,如我們所見,它很難有一體的面貌。這也是我個人不認同所謂「應用」精神分析的最主要原因。因為深入地閱讀精神分析,會讓我們發現精神分析是一個處於演化中的理論,而不是一個既成、可以被套用到文學、藝術、文化等領域的理論。這個論調或許容易產生誤解,認為不應探討精神分析與文學或精神分析與藝術、與文化等課題。但不將精神分析當成一種理論工具而應用在其他領域上,並不表示不談論精神分析「與」其他領域之間的關係。讀者可能會反問,佛洛伊德自己以及特別是他的後繼者難道不是將精神分析應用於如Sophocles、Shakspeare、Jansen、Da Vinci等人的作品之上?對佛洛伊德的後繼者而言,這或許是真的。但經常被忽略的是,當佛洛伊德談論文學、藝術作品時,他事實上並非應用精神分析於文學藝術,相反地,他是借用文學、藝術作品來解釋一些無法被概念所說明的現象或理論。那麼,是何種性質的文學與藝術,允許它們自身成為探究不可知的必須要件?這或許是更有待探討的課題之一。

而「精神分析是一種症狀」,不僅是因為上述這種理論的不一體性與矛盾、衝突,而且更突兀的是,在這種情形之下,仍有來自精神分析之外以及特別是來自之內的一種「精神分析一體化」的慾望(如德希達經常提出的疑問:是否有「一種」精神分析?)。如上述,文學、文化論者希望將精神分析視為一套完備可用的理論。但更強烈的是來自精神分析內部的「一體化」慾望:為維護精神分析的一體性,他們必須一方面創造精神分析的起源神話與歷史,同時也摒除非我類者, 以致於到最後只有「我」佛洛伊德才是精神分析。如此,不接受或質疑精神分析正統論調者均被斥為異端,如佛洛伊德時代的榮格(Carl Gustav Jung)、阿德勒(Alfred Adler),或現代的拉岡等人均難逃此一命運。在創造歷史與排除異己的雙重效應下,精神分析具有非常特殊的知識系譜面貌。雖然精神分析自詡為一門科學,但卻沒有任何一門科學像精神分析一樣,是建立在其創立者牢不可破的僵化學說上。

這些來自精神分析外部與內部的「一體化」慾望,可以被視為是一種對精神分析之分析的抗拒。藉由提出「精神分析是一種症狀」這個命題,我們的閱讀正是從克服這種對精神分析之分析的抗拒切入。

如此的閱讀,當然不是精神分析歷史正朔(orthodox),因為我們質疑的正是傳統精神分析史論者的觀點。但如此的閱讀更非所謂的反派(dissident)觀點,因為我們並不去質疑精神分析的效力與佛洛伊德的人格──即使這些質疑均宣稱有其根據,但這都不影響精神分析作為一種「理論」的存在。此種不作任何預設觀點的閱讀,即是我們所稱的分析式閱讀。其特徵在於,我們體認精神分析是一門同時具有歷史也是處於歷史中的學說(更複雜地,精神分析還是一門提出歷史論述的學說)。而這個體認同時也意味著,我們承認我們之於佛洛伊德的債務關係。唯有背負著這樣的思想債務,而以精神分析論述去分析精神分析論述,才能免於將精神分析化約為一套固定、僵化的理論,某種可被歷史文化論述客體化的對象。如此,不再將精神分析視為一種經過防腐處理而有待解剖的屍體,才能真正逃離精神分析幾乎每隔十年就被宣告死亡的一再重複的命運。正如面對著精神分析是否已深陷危機、佛洛伊德是否早已過時的質疑時,拉岡從容地答道:

精神分析危機並不存在。不可能有危機,因為精神分析還未碰觸到它真正的極限。在〔精神分析的〕實踐與知識上仍有那麼多有待發現的事物。〔……〕而我們都還沒有完全了解佛洛伊德,又如何判斷他已經過時?(Lacan, 1974: 25)

抱持著上述的研究態度,本書從「瘖啞」與「傾聽」這個「錯誤的連結」開始,進行「與精神分析一起」的佛洛伊德文本分析。我們不再去重述精神分析之誕生的神話性歷史斷裂,而是試圖將佛洛伊德思想重新放回它所萌現的場域。基於其神經組織學與神經生理學教育背景,佛洛伊德大量借用神經科學論據去構思與修改一個能夠解釋其臨床觀察的概念裝置。從其早期神經科學論著中,即可見到他如何從神經形態的解剖學觀察,得出不同於十九世紀大腦神話的神經系統構想。這一構想延續到佛洛伊德對於失語症的看法。失語症構成當時神經學的主要論爭議題,因為它不僅涵蓋了語言此一意識的最高功能,同時也涉及記憶的問題。佛洛伊德在1891年的失語症研究中所提出的記憶與語言裝置構想,正是他揭開歇斯底里之謎並過渡到心理學場域的重要關鍵。而這個過渡,使佛洛伊德能夠比十九世紀的神經學家們更有彈性地以「後設心理學」的角度去構思心靈生命與其運作的原則。就此而言,佛洛伊德早期的神經學論文,有必要在精神分析史上被重新定位。從1895年的《歇斯底里研究》到1900年奠定精神分析基礎的《夢的解析》,均顯示這些早期論著對於佛洛伊德理解與詮釋其臨床觀察的重要性。

限於篇幅,本書的分析暫於《夢的解析》停下腳步,至於臨床案例所促成之精神分析性理論的發展,特別是「自戀」概念的引進,以及閱讀精神病的企圖所帶來之第二拓樸論的理論修正,只能留待後續的書中進一步鋪陳。

第一章 瘖啞與傾聽

「瘖啞」(mutisme)與「傾聽」(écoute)。能夠傾聽瘖啞嗎?一個風馬牛不相及的標題?甚至牛頭不對馬嘴?是也不是。

是,因為「瘖啞」與「傾聽」是兩個無交集的知覺範疇,是一張拒絕張開的嘴與一個永遠無法合起的耳朵。

不是,因為「瘖啞」即使是一種不說、不會說或不能說的狀態,但作為一種症狀,「瘖啞」這種「不說」也有一種「意義」(Bedeutung)─借用德希達對這個詞的翻譯─也是一種「要說」(vouloir dire)、「訴說」。一如佛洛伊德在《歇斯底里研究》(Studien über Hysterie, 1895d)中所言,當治療深入了致病記憶核心時,歇斯底里症狀也「有話要說」:

當在分析工作中,要消除症狀時,〔……〕人們會觀察到一個重要的、並非不被期待的參與對話(Mitsprechen)現象。(G.W., I: 301; S. E., II: 296)

精神分析詮釋的前提在於神經症症狀具有意義。歇斯底里的瘖啞無語並非不說,而是一種要說,一種被傾聽的要求。在分析中,只要以敞開的傾聽耳朵回應瘖啞訴說的要求,便不難發現,瘖啞,作為一種症狀,也加入了對話。正因為瞭解到「不說」實際上也是一種「要說」,使得精神分析學會去傾聽瘖啞,並且得以區別於十九世紀的神經科學、精神醫學、意識心理學,而成為一門獨特的學說。

如此,「瘖啞」與「傾聽」即使是一個「錯誤的連結」(falsche Verknupfung),但這個錯誤連結卻是個關鍵,透過對這個連結的分析,我們能夠逼近精神分析的創生狀態。

另一方面,仿照一般精神分析史或導論的作法,我們也從精神分析的定義與Anna O...的起源神話去討論精神分析理論與臨床的歷史。但在一般的精神分析史或各家的導論性著作中,讀者不難發現,不僅對精神分析無法有一體性的面貌,甚至還留有許多未解的謎題,特別是在早期的「誘惑理論」與對「傳會」(transference)概念的詮釋上。這難道不意味著,如拉岡所言,「精神分析也是一種症狀」,其意義仍有待被發掘。

正如歇斯底里瘖啞,這種不說、無語的症狀,有它的「意義」,也是一種「要說」。而這種「要說」,佛洛伊德稱它是一種「替代」(Ersatz),必須從歇斯底里患者的歷史起源中去尋溯這個「替代」是替代了什麼樣的記憶。同樣地,精神分析作為一種症狀,在它的起源處也有一種瘖啞,有一種不說、一張不願張開的嘴巴。在佛洛伊德所聽到的故事中,這張不願張開的嘴首先是Anna O...的嘴,她在發病之後無法言語。但這張嘴同時也是另一個人的嘴:佛洛伊德的嘴。在佛洛伊德所建構的精神分析起源中,精神分析起源於布洛伊爾(Josef Breuer)對Anna O...的治療,或是他自己放棄催眠之日。但無論哪一種起源版本,佛洛伊德始終對他近二十年間所做的神經學研究工作保持瘖啞與緘默,不願開口談論這些研究與精神分析的關聯。事情的蹊蹺很早便被佛洛伊德的學生亞伯拉罕(Karl Abraham)所察覺。1924年9月某天,他在舊書店翻閱爛書堆裡的一本科學期刊,赫然發現其中有一篇署名Sigmund Freud關於「七鰓鰻幼魚脊髓神經節」的論文,他欣喜若狂,9月17日馬上寫信給佛洛伊德炫耀這個發現。但出乎他意料,佛洛伊德卻僅是淡淡地回說:

認為我必須感到與我1878年論文作者是同一個人,這是對於人格統一性的不合理的要求。但無論如何,它必須是如此,對於當時的這個發現我感到比日後許多其他的發現都更快樂。(S. Freud & K. Abraham, 1980: 374-375)

換言之,雖然早期的神經學研究讓他感到無比的快樂,但佛洛伊德認為那些研究的作者幾乎是另外一個人!究竟佛洛伊德對其神經學研究這段經歷的瘖啞要說的是什麼?這是我們聯想的第一個起點。

回到Anna O...的嘴。讀者對布洛伊爾在1880年11月直到1882年6月間對Anna O...所進行的治療程序與方法早已耳熟能詳。當時,Anna O...約二十二歲。她的症狀是在照料她重病的父親之後出現,包括「神經性的咳嗽」、斜視、瘖啞、各種不同的麻痺、視覺障礙與驚悚的幻覺等。同時Anna O...也表現出似乎擁有兩種交替出現的「意識狀態」,一種為正常的意識,另一種則被布洛伊爾認為是屬於「自我催眠狀態」。此外,在治療過程中,Anna O...陸續出現一些語言障礙,她先是失去德語能力,只能以英語言談,而後終於完全失去言語,成為瘖啞。這個語言障礙讓布洛伊爾直覺地認為Anna O...似乎有某些事隱瞞不說,必須設法讓她說出來。而整個治療的轉捩點發生在1881年8月中旬,布洛伊爾來到Anna O...家中,Anna O...整天都拒絕喝水。布洛伊爾予以催眠,試圖瞭解原因。而在催眠狀態中,Anna O...才透露因為她看到家中女傭的狗在她的杯子裡喝水,所以感到噁心。而說出這事之後,Anna O...從催眠中醒來並立即地要了杯水喝。接著,布洛伊爾發現每當Anna O...在黃昏時刻陷入這種朦朧的自我催眠狀態(或Anna O...稱之為「靉靆」〔clouds〕的狀態)時,若她透過言語向他敘述一個關於白天困擾著她的障礙或幻覺的故事後,她的病情即有所改善。據此布洛伊爾推論,一旦Anna O...能夠回憶起症狀首次出現時的詳細情境,並如此重複她當時所處的情緒狀態後,症狀便會消失。

布洛伊爾依照Anna O...症狀起伏的節奏,建立一套新的治療程序:藉由催眠,讓病患回憶起症狀起源的場景,而透過病患對此場景的口述,使在事發當時滯塞的情感得以被帶入意識而由此被弭除(abreagierung)。在一次治療當中,Anna O...戲稱這種方式是「談話治療」(talking cure)、「清煙囪」(chimney-sweeping)(J. Breuer & S. Freud, 1895: 42-66)。

一年之後,1883年的一個酷熱夜裡,佛洛伊德從布洛伊爾口中聽到Anna O...的瘖啞與治療的故事。當時他仍是個年輕的神經科實習醫生。當他聽到這個故事時,腦子裡在想什麼?事實上,很可能他只是想著女朋友和如何擁有浴缸!他在1883年7月13日清晨兩點寫信給未婚妻貝奈絲(Martha Bernays)時提到:

今天是整個季節裡最酷熱難熬的一天,疲憊真的讓我變得像個小孩。我覺得我需要些提神劑,這是為什麼我去拜訪布洛伊爾。我剛從他家回來,時間已經很晚。這個可憐的人,他有偏頭痛,正服用水楊酸。他做的第一件事是讓我去泡個澡,這使我重獲年輕活力。在接受這個友善與潮濕的款待的同時,我告訴自己:「若我的小Martha也在這裡,她會說:『我們也需要個浴缸。』」這毫無疑問,親愛的,即使我們得等上好幾年,我們終究是會擁有個浴缸。我指望的唯一奇蹟是妳能忍受我到那個時候。然後我們上樓吃宵夜,穿著簡便的襯衫(我現在穿得更隨便在跟妳寫信)。之後,我們開始一些關於精神與神經疾病的冗長的醫學討論,並提及一些奇特的案例—妳的朋友Bertha Pappenheim〔Anna O...的本名〕又再次被拿來討論。(Freud, 1960a: 50)

顯然,佛洛伊德在1883年聽到這個故事時,對於歇斯底里並不十分認識,甚至不太感興趣,他當時一心只想從事實驗室的工作,並且在神經解剖學上展露他的長才,以及或許早日和Martha結婚。那麼這則聽來的故事為何日後在佛洛伊德思想中變成如此重要的回憶?換言之,從1882年到1895年佛洛伊德撰寫《歇斯底里研究》這本書,這些年間發生了什麼?

從佛洛伊德與布洛伊爾合作書寫《歇斯底里研究》過程所遺留的手稿中可見,佛洛伊德是在1893年才開始熱切地慫恿布洛伊爾出版Anna O...的病例。而佛洛伊德在提交給布洛伊爾的書寫大綱中提到必須建構一個「記憶理論」(Die Theorie der Erinnerung)(G.W., XII: 5; S. E., I: 147)。可以肯定佛洛伊德此時已經知道,Anna O...的歇斯底里症狀,包括她的瘖啞,是一種精神疾病(表象疾病)。而這種疾病是可以透過語言(化為語言)來治療。佛洛伊德瞭解到,歇斯底里的機制,是由於一個記憶(客體表象)受到抑制,使得連結於表象上的情感脫離,無法被弭除,繼而轉換為身體上的症狀。而透過回憶找回被抑制的表象,並透過化為言語,使這個表象連結到文字表象,來逆轉歇斯底里症狀的形成機制,使得情感得以透過語言的途徑被弭除。

這個故事的悖謬在於:第一、若記憶的定義在於過去事件的保存,那麼矛盾地,一個會遺忘的記憶才是正常的記憶,而一個不會遺忘的記憶反而是病態記憶。歇斯底里患者正是因為過去的事件被保存在記憶裡而未被遺忘、消褪,才使疾病產生。第二、造成歇斯底里的是記憶,而疾病的治療卻又得透過記憶。Anna O...的病例顯示,記憶同時是病因也是解藥。於是,佛洛伊德這才深覺需要一個新的記憶理論才能化解Anna O...故事中這些矛盾與悖謬。

然而問題在於,為什麼佛洛伊德在1883年聽到Anna O...的故事,卻一直到1893年才認為必須建構一套記憶理論?這十年當中到底發生了什麼事?是什麼改變了佛洛伊德的想法?而他又掌握了什麼樣的新知識與構想,讓他急切地慫恿布洛伊爾和他共同出版這個病例?這些問題是我們聯想的第二個起點。

佛洛伊德於1885年獲得獎學金前往巴黎。他於當年10月中抵達巴黎,並於10月21日在Sâlpétrière第一次與夏科(Jean-Martin Charcot)見面。佛洛伊德顯得極為欣喜狂熱,並立即寫了一封信給未婚妻Martha,詳細描述這位神經學大師的風範(Freud, 1960a: 183-203)。佛洛伊德在這段留學巴黎期間寫給Martha的書信中透露,他當時專注的研究重點仍是在大腦解剖學上。那麼,是什麼讓佛洛伊德從大腦解剖的專注中突然憶起Anna O...的歇斯底里瘖啞?這段歷史顯然沒有受到足夠的重視與深入的分析。

佛洛伊德在1886年的〈出國進修結案報告〉中提到,促使他到巴黎研究的動機在於Sâlpétrière提供了豐富、重要的臨床材料,儼然是一個「病理博物館」。其次,因為夏科的神經學研究在當時聲名遠播。最後,他說道:

在維也納接受過梅涅特(Th. Meynert)與諾特那格(H. Nothnagel)教授們直接與間接的指導之後,我必須告訴自己,我不應再期待能從任何德國高等學府習得重要的新知。(G.W., Nachtr: 34; S.E., I: 5)

這段話容許兩種解讀。第一是正面的:梅涅特與諾特那格的神經學與精神病理學學說已是當時頂尖的理論,德國學界已無人能出其右。這當然是對推薦他獲得獎學金的教授們的恭維。但第二種負面的解讀同樣可能:從梅涅特與諾特那格等人的理論看來,德、奧神經學與精神病理學界已陷入大腦神話而難以有所突破。而從這篇短文的發展看來,第二種詮釋的可能性似乎較大。因為,在禮貌性的恭維之後,佛洛伊德在文中借用夏科之口表明:

解剖學的工作絕大部分都已完成,而且神經系統的器質性疾病學理也可說已經完備,現在是輪到神經症的時候了。(G.W., Nachtr: 39; S.E., I: 10)

佛洛伊德在這篇〈出國進修結案報告〉中,主要論及的也正是「神經症」的問題,而非原先他所設想、要到巴黎進行的「小兒腦部病變所引起的次級萎縮與質變」研究。顯然在這趟巴黎進修之旅後,佛洛伊德似乎也認為解剖學已經是一個人們可以大致掌控的科學,因此他幾乎放棄原先計畫從事的腦解剖學研究,而將焦點轉置於神經症之上,特別是歇斯底里與催眠的研究。

於是,喚醒佛洛伊德腦海中Anna O...歇斯底里瘖啞的故事,並且讓他的研究重心從大腦解剖轉移到神經症的聯想事件,應該就發生在他於巴黎Sâlpétrière進修期間。我們因此立即注意到這期間夏科所講授的一堂講座。這堂課之所以如此重要,不僅因為它談論的是歇斯底里瘖啞,而且因為這堂課的聽眾席上很可能就坐著佛洛伊德本人。

在1885年12月的第二十六臨床講座中,夏科展示兩例瘖啞案例,其中一為歇斯底里瘖啞,另一為器質性瘖啞。歇斯底里瘖啞在當時並非罕見的病症。然而是從夏科的著作中,這個症候群的特徵才被獨立出來。透過他的「臨床與病理學方法」,夏科才讓歇斯底里瘖啞成為一種自主、原創並且可被辨識的臨床症狀群。於是,在這堂講座中,夏科便透過比對歇斯底里瘖啞與器質性瘖啞的臨床表現,試圖區辨歇斯底里的特徵,由此建立歇斯底里瘖啞的診斷方法。

夏科首先介紹一位表現出典型歇斯底里瘖啞症狀的病患。他是位三十三歲的瓦斯工,並無顯著的神經病症家族遺傳,也沒有特別的神經疾病先例。在他二十歲時,一個巨大的聲響的確曾使他因極度驚嚇而暫時失去語音,無法言語。之後在二十四歲到三十歲這六年期間曾多次發病,成為瘖啞,直到他三十歲結婚之後,症狀才消失。而後,在不知名的原因之下(除了咽喉炎引起的失聲之外),他突然又成為瘖啞。這個瘖啞現象持續數週,但奇怪地,有一次病患看診時,醫師使用咽喉檢視鏡檢查他的喉嚨之後,症狀卻又突然痊癒。直到三週前,在一次僅發作幾個小時的咽喉炎之後,瘖啞又再復發。

介紹完病史,夏科當場對病患進行診察。他指出病患的舌頭與嘴唇等肌肉運動均完好,但請他說話時,病患卻無法說話,也無法喊叫或輕輕地發聲。若夏科堅持要他說話,病患便以手指著喉嚨,似乎表示他那裡痛。但除了無法言語、發聲之外,病患能夠透過其他方式(書寫、姿勢等)正確地表達他的想法。基於這些要件,夏科診斷這位病患的瘖啞是屬於「單一症狀的單獨偶發性歇斯底里」(accident hystérique solitaire, monosymptomatique)。

第二個作為對比的瘖啞病例,則是由延髓病變導致舌頭的麻痺與萎縮所引起的器質性瘖啞。夏科指出,與第一例不同,這位病患並非突然完全地失去言語,而是逐漸、慢慢地無法說話。病患雖然無法說話,但仍然能夠喊叫。而且即使他的舌頭麻痺且萎縮,他咬字的能力並未「完全」失去。病患仍然可以困難地發出一些模糊不清的言語。因此夏科診斷這位病患的病症:「並非原有的咬字運動記憶的喪失,這並非運動性失語症,而是『構音障礙』(anarthrie),因舌頭與嘴唇的一般性運動麻痺所導致。」(Charcot, 1890, III: 481-506)

在夏科對這兩個病例分別不同的預後中,他斷言歇斯底里瘖啞病必然會完全痊癒,但器質性病例則是「預後悲觀,死後論斷」(Prognosis pessima, exitus lethalis),亦即無救,解剖才能論斷真正的原因。夏科這兩個預後的基礎,在於器質性瘖啞是由「一個無法救治且逐漸致命的延髓損傷」所引起,而歇斯底里瘖啞則是由一個「可能存在於皮質的損傷」所引起。至於此種損傷的性質為何?夏科引用他解釋歇斯底里麻痺的理論說明:「這裡論及的〔歇斯底里瘖啞〕損傷,無論如何,是一種純粹動力性的損傷,而且……根本上是屬於暫時性的損傷」(la lésion en quesiton est, en tout cas, d’ordre purement dynamique et de nature ... essentiellement transitoire)。很明顯地,夏科這堂講座的目的,在於透過歇斯底里瘖啞來證實他對歇斯底里麻痺所提出的「動力損傷」理論。

夏科以一貫的臨床—病理學方法,逐一舉出兩個案例間的相同與相異點,由此得出兩類疾病個別的臨床徵候。夏科首先指出,第一、歇斯底里患者完全無法以言語表達思想,而器質性患者則是幾乎無法表達。第二、兩者均失聲,但歇斯底里患者的失聲是絕對的,他無法發出任何聲音,而器質性患者還能發出一些微弱的喉音。第三、兩者都完整地保有肢體與表情語言,都可透過符號,特別是書寫,來表達他們的思想。這證明他們的智力與領悟力都仍完好。

因此,歇斯底里瘖啞的特徵,對夏科而言,在於其中的運動性失語症具有純粹與絕對性,而這在器質性疾病所引起的運動性失語症上,是極為罕見的情形。於是,夏科總結歇斯底里瘖啞的特徵如下:

在大多數例子中,歇斯底里瘖啞都是突然發生。它隨著驚嚇或任何性質的強烈情感而出現;有時也可在歇斯底里病發後出現,或者,在無明顯引發因素的情形下,出現在歇斯底里失聲的過程中。最後,它也可能從一般性的咽喉炎過程中發展出來。它的病程時期差異極大,有時僅是幾個小時、幾天……但有時可持續好幾個月,甚至數年。它的痊癒是可預期且肯定的,而且通常瘖啞的消失與它的出現一樣,都是突然的。(Charcot, 1890, III: 424-425)

不過病患也可能無法立即地恢復全部的言語功能。在此種情況下,病患可能可以低聲細語,但仍然失聲,無法以正常的聲音說話。有時候,在言語恢復過程中,病患在某個時期會出現特殊的口吃現象:重複某個相同的音節,特別是當一個字的音節較多時。

在夏科的觀察中,歇斯底里瘖啞患者在發聲說話器官的運動機能上完全正常,例如他們能夠以嘴「吹氣」。但他們卻無法發出一語,即便輕聲細語也不行,就算花再多的注意力,他們也無法模仿別人在他們面前所做的咬字動作。因此,夏科認為,這類病患的語言障礙是最嚴格意義之下的瘖啞。甚至,不僅瘖啞,他們還完全失聲:

在歇斯底里瘖啞中,我再次強調,病患是啞的,完全地啞,同時他也無聲。(Charcot, 1890, III: 426-427)

那麼,瘖啞會否只是極度嚴重失聲的後果?如此,病患瘖啞無語只是因為他沒有聲音,喉嚨與聲帶無法震動?但夏科認為這個假設事實上隱藏著一個嚴重的錯誤。單純失聲的歇斯底里患者,雖然也無法高聲說話,但他們卻完全能夠以細微的聲音、輕聲細語(chuchotement)讓人理解。這種輕聲細語雖然不同於正常的喉音,但卻毫無疑問是一種咬字說出的語言。相反地,歇斯底里瘖啞患者是連發出這種輕聲細語的能力都沒有。因此,無法輕聲細語便構成歇斯底里瘖啞最主要的特徵:

若病患無法輕聲細語,這當然並非因為他失聲,或更正確地說,並非因為他的喉嚨無法震動,並非因為他失去了舌頭與雙唇的一般運動—你們已經看到我們的病患能夠吹氣、吹口哨。而是因為他欠缺咬字所需的特定專門運動的能力,換句話說,他欠缺的是咬字言語機制運作所必須的運動表象。(Charcot, 1890, III: 426)

夏科在此以他的失語症理論來解釋歇斯底里瘖啞,認為這是缺乏文字運動表象的結果。就此而言,歇斯底里瘖啞似乎可被比較於一種運動性失語症。但這是一種純粹的運動性失語症,不帶有器質性運動失語症所常見的其他內在語言的障礙(如言語盲、聾或書寫不能,或智力缺陷等等)。因此,歇斯底里瘖啞也不能被歸類為器質性「運動失語症」(布洛卡〔Broca〕失語症)。後者除了喪失咬字語言的運動表象之外,還有比例不等的其他內在語言障礙。例如病患即使未耳聾亦未喪失智力,但卻無法閱讀或無法聽悟,特別是無法以肢體表情語言表達。反觀歇斯底里瘖啞患者,不僅完全保有其智力、可書寫,而且先前所受的教育一點也不受損。基於這些考量,夏科認為,因其本身的特性與原創性,歇斯底里瘖啞症候群應被合理地視為一個臨床疾病實體。

夏科的這堂課以一個臨床實驗展示作結。他展示兩位可被催眠的歇斯底里病患,並且透過催眠的暗示人為地造成這些病患的瘖啞症狀。這個實驗也證明了歇斯底里瘖啞與語言器官的麻痺無關,而是一種表象所造成的麻痺。因此,歇斯底里瘖啞毫無疑問是一種精神疾病。

精神分析已是有百年以上歷史的陳舊科學,活在現代的我們,能夠以什麼樣的方式認識它、面對它,才能讓它的存在更有活力?幾個世紀以來,精神分析一再被宣稱死亡,會不會就是因為我們一直以錯誤的方式認識它?

本書認為,我們不應以「信徒」方式不加質疑地閱讀佛洛伊德、粉飾所有佛洛伊德文中的矛盾,因為一個完美的大師原本就不曾存在。我們也不應該站在一個彷彿客觀的位置、戴著防塵手套去拆封淹沒許久的檔案,因為我們所見所聞, 其實都已經為精神分析所浸透。

本書採取一種特殊的進路:企圖從現今精神分析的角度,去審視當初被提出的概念是為了解決什麼樣的問題?開啟了哪些向度?又遺留了什麼有待解決的難題?藉由這個過程,我們可以挖掘出佛洛伊德推出新理論的背後慾望,精神分析的真正起源。

從這個角度,長久以來被忽略的佛洛伊德神經學著作便具有無比的價值。作者自德國杜賓根大學醫學圖書館取得佛洛伊德早期著作的原文影本,仔細研究佛洛伊德所謂「神經學時期」的思想,向讀者展現他如何從神經形態的解剖學觀察,得出不同於十九世紀大腦神話的神經系統構想,最後發展成撼動世界的理論。

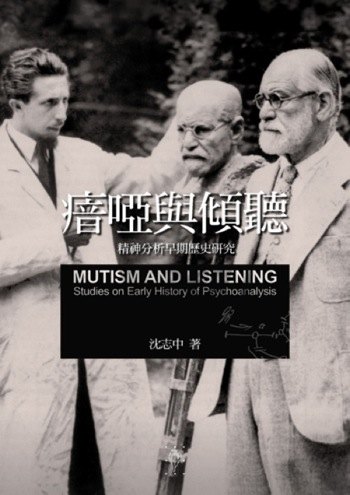

沈志中老師以公費留學生身分,赴法深造,陸續在德希達(Derrida)和菲迪達(F?dida)等大師的指導下,以精神分析起源為題,取得博士學位。回台後分別於台灣大學、政治大學,以及華人心理治療基金會開設精神分析課程。本書是他的長期研究計畫中第一本研究著作,涵蓋佛洛伊德早期著作到《夢的解析》。

出版社:行人文化實驗室

出版日期:2009-06-10

ISBN:9789868485938

定價:420元 特價:88折 369元 |